- ライター:石橋 遼一朗

- 医薬品データ関連事業での経験を経て2021年ネットワンシステムズに入社。教育委員会市場において各政府省庁の動向から各教育委員会で検討が必要なネットワークインフラ像の提案支援を中心としたプリセールス活動やマーケティング、プロモーション施策を担当しております。

目次

はじめに

はじめまして。今回、NET ONE BLOGを初執筆させていただきます石橋と申します。

日々ヘルスケア市場においてマーケティング活動をしており、その活動の一環としてこのブログを通して情報発信をしていきたいと思っています。少しでも読者にヒントとなるような情報を発信して、日々の情報収集にお力添えができればと考えていますので、最後まで読んでいただけますと幸いです。

今回のテーマ

さて今回のテーマですが、すでに2019年4月から随時推進されている働き方改革になります。

この改革が推進された理由について、細かい理由や課題は多くあります。

その中でも今回のブログでは、

「長時間労働」

に焦点を当てて皆様に情報を発信していきます。

ところで、日本の長時間労働について皆様はどのような印象をもたれてますか?

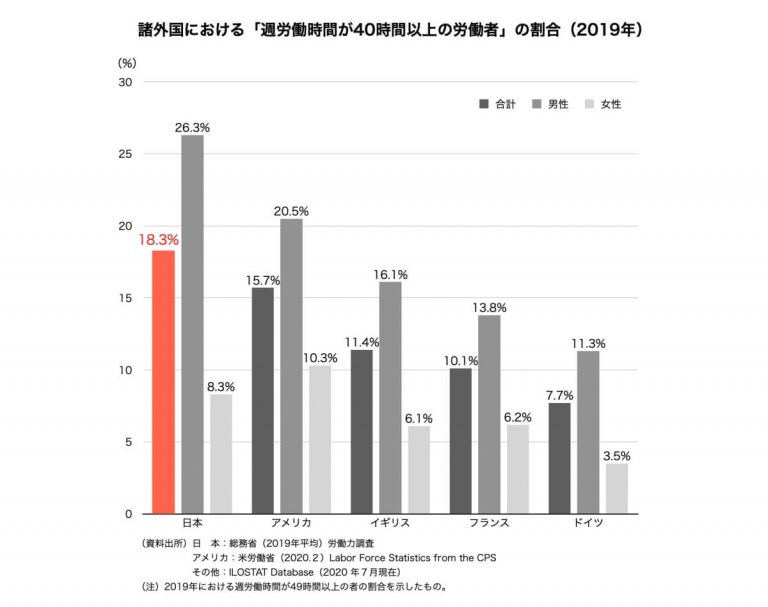

厚労省の資料で国際的な視点からみた日本の長時間労働についての資料がありましたので、皆様もぜひご覧ください。

出典:厚生労働省 令和2年版過労死等防止対策白書

〈グラフ1〉を見ると、日本の長時間労働の現状は、国際的に見てかなり深刻であることがわかりますよね。

この理由には、法律による規制や労働基準監督署による監視が徹底されていないことや、時短勤務など柔軟な働き方に関する社会的な制度が浸透していないことなどが、挙げられているようです。

例えばドイツでは、1日あたり10時間を超える労働や、休日や日曜日の労働は、法律で禁止されているみたいですね。

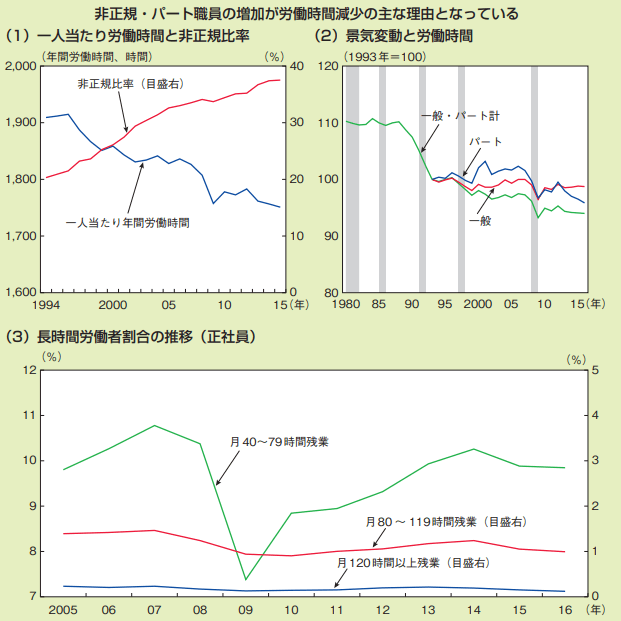

では実際の日本の長時間労働についてどのような状態なのかが気になりますので、下の〈グラフ2〉で見ていきましょう。

〈グラフ2〉

出典:内閣府 第2章 働き方の変化と経済・国民生活への影響

こうしてみると、長時間労働自体は昔から常態化しているということが明らかですよね。

長時間労働が常態化してしまうと、業務効率が落ち、残業にかかるコストが増え、働く方たちの健康被害にも影響するといった様々な問題が発生する可能性があります。

この状況に対して今考えなければいけないことは、

長時間労働を緩和するためにどのようにして労働生産性の向上に取り組むのか

だと推測します。

医療現場における働き方改革の状況と課題

それでは、今回のブログのタイトルにもあげている「医療現場における働き方改革」はどうなっていると思いますか?

まず、医療現場で働く方々については、一般的に医療従事者と呼ばれる方が存在し、医師や看護師・助産師・病院職員を想像されますよね。看護師、助産師、病院職員などについては、働き方改革は推進されています。ほかの業界同様に2019年4月より施行され、すでに各医療機関で対応を進めている状況です。

一方医師については、今回の改革について否定的な意見も多く、働き方改革は難しいという声が多い状況ですが、2024年4月に施行の方向で慎重に進められています。

ではなぜ、医療業界では働き方改革に向けた取り組みが難しいのでしょうか。

それは、現在の医師の長時間労働を前提とした医療の提供体制を考慮した場合に、急にすべての医師の労働時間を望ましい水準に短縮することができないからではないでしょうか。

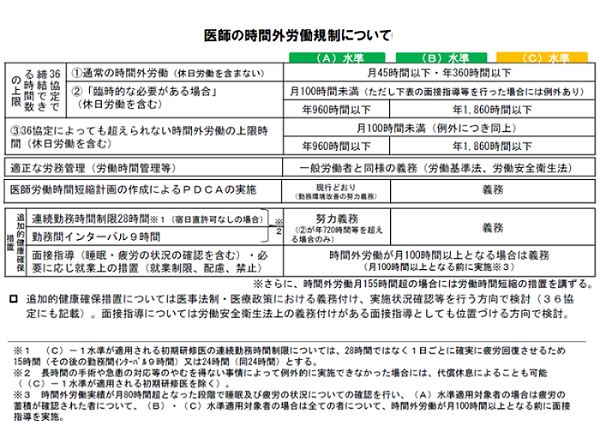

ではその望ましい水準とはなにか?について、次の〈表1〉をご覧ください。

〈表1〉

出典:厚労省 医師の働き方改革に関する検討会

医師の就業規制については、このようにA・B・C水準という内容で規制されます。

簡単に紹介すると、

A水準:一般的な診療従事勤務医に適応され、時間外労働規制内容は年960時間・月100時間未満。

B水準:地域医療を確保するためにA水準を超えざるを得ない医師に適用され、上限は年1860時間・月100時間未満。

C水準:医療という高度かつ専門性の高い技術を習得するためにA水準を超えて時間外労働する医師に適用され、上限はB水準同様。

という内容です。

2024年4月からBもしくはC水準を適用させるためには、2021年度中に指定申請を受けなければいけないようです。

上記を踏まえて例えば現状の体制のまま改革がスタートした場合、これまで病院勤務医の献身的な努力に支えられたきめ細やかな医療提供体制が維持できなくなるリスクがあると思われます。

また、病院に勤務されている医師の間では、この水準に否定的な意見も多い状況です。

その理由として、現状の長時間労働の状況と理想の水準との乖離幅が広いことが考えられます。

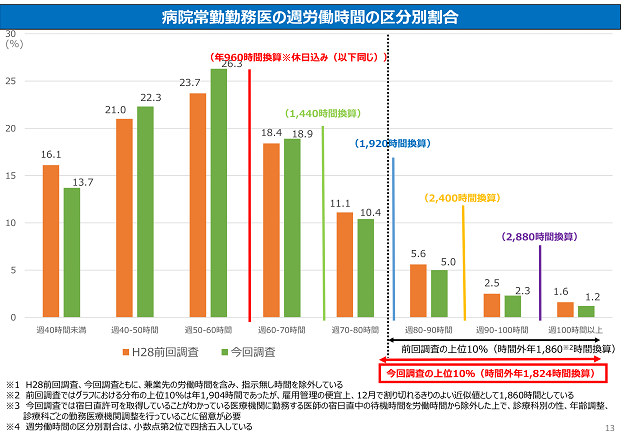

では、現状の医師の長時間労働の実態はどのようなっているのでしょうか?

〈グラフ3〉

出典:厚生労働省「令和元年 医師の勤務実態調査」

〈グラフ3〉から週に50時間以上の長期労働を行っている医師の割合が多いという状況がわかります。

現実を踏まえると、医師の働き方改革を容易には受け入れられない理由が理解できます。

医師の長時間労働の理由として、

・診断書やカルテなどの書類作成

・救急や入院患者の緊急対応

・患者・家族への説明対応

・手術や外来診療時間の延長

・院内の研修会や勉強会への出席

などの業務があげられるようです。

また、医師には「正当な事由がなければ診療を拒めない」という「応召義務」が医師法で課せられており、残業時間が上限に達した状況でも命を預かる職種である以上、断れないという法制度の矛盾も存在しています。

そのため、早急に医師にとって望ましい働き方と患者に必要な医療の確保のバランスをどうとるかという課題に取り組む必要があります。

その課題に対してどのような対策に取り組んでいくべきでしょうか?

優先的に進めなければいけないアクションとして、医療現場の業務効率化に力を入れる必要があると思います。今後の医療現場では、限られた人員や就業時間の中で効率のよい業務を行うことが必要になります。

また、それにより医療従事者個々にかかる負担を軽減し、医療サービスの提供体制や品質の維持、向上化を実現することで、現状の医療提供体制と比べて遜色のない環境を作る動きも必要になるでしょう。その環境作りにはIT技術の利活用が役立つと感じています。

例えば、

・ウェアラブルデバイスを活用した患者モニタリングシステム

・AIツールを活用してWEB問診を行う治療支援システム

・テレビ会議やチャットツールなどの情報共有ツール

・リモート環境でも医療業務が行える環境構築

など、医療現場における通常業務や診療業務の効率化が、今後のポイントになるかと思います。

最後に

今回は、「医療現場におけるIT利活用を通じた働き方改革促進」という題を打ってブログを書かせていただきました。今後も継続して皆様に情報発信をしていきたいと考えています。

次回のブログ以降も、働き方改革についてや医師不足の現状などをテーマに紹介する予定です。ご愛読いただけますと幸いです。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。