3月12日に文科省から3つの通知が出されました。前編では、その中の1つである「通信ネットワークの円滑な運用確保に係る対応」について、通知文の内容と対応策についてお話しいたします。

まず、この通知内容では、「本年4月には小・中学校における一人一台端末環境での児童生徒の学びが本格的にスタートすることとなりますが、これを円滑に進めるためには、学校や学校設置者等において、本格運用後に想定される通信ネットワークに係るトラブル事象を可能な限り未然に防ぎ、児童生徒が安定したネットワーク環境の下、ICTを活用した学習を行えるよう準備を整えることが必要です。」* ということから、

まとめると、

1. ネットワーク環境の事前評価(アセスメント)を実施すること

2. アセスメント結果を踏まえたネットワーク環境の改善をすること

アセスメント項目とは

アセスメントは、JAIPA(一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会)から参考にするアセスメント項目(https://www.jaipa.or.jp/gigaschool/)が掲載されていますので、ご参考にしてください。

内容を確認すると、学校設置者だけでは調査できない項目も入っています。ネットワーク構築事業者や保守事業者のアセスメントサービスなどを活用する必要がありますので、ご相談ください。

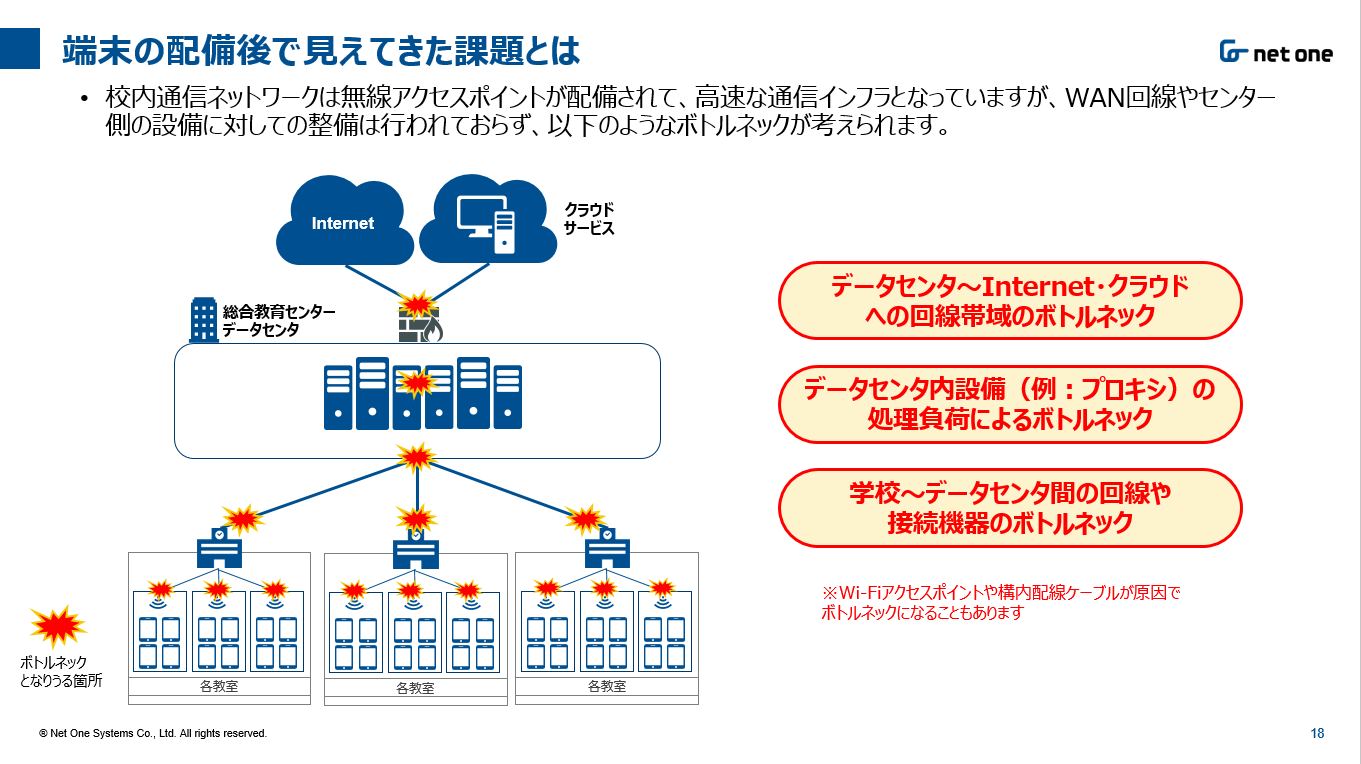

では、どういったトラブル事象が想定されるのか見ていきましょう。

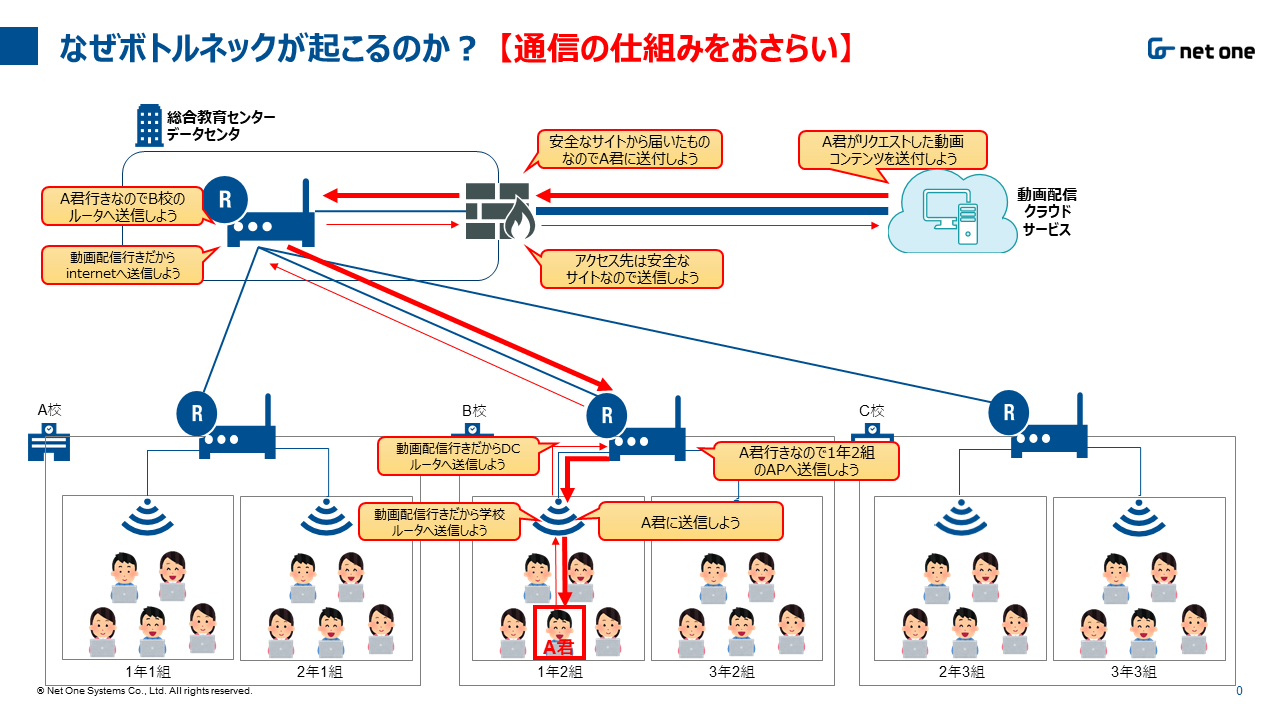

約半数の自治体は、学校からインターネットへのネットワーク構成は、各学校から教育センターなどのデータセンターを経由し、インターネットに接続されています。

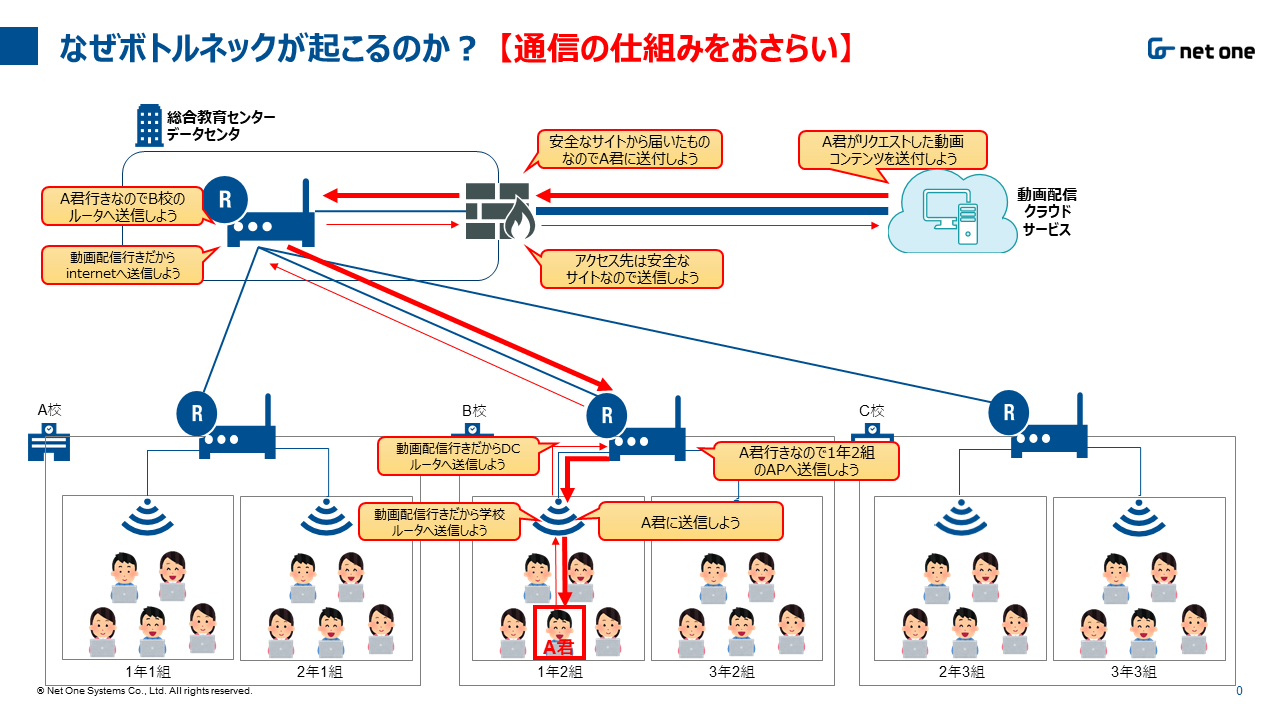

そのため、各学校からインターネットへアクセスした場合、図1のような経路をたどって通信されます。

図1:通信の仕組み

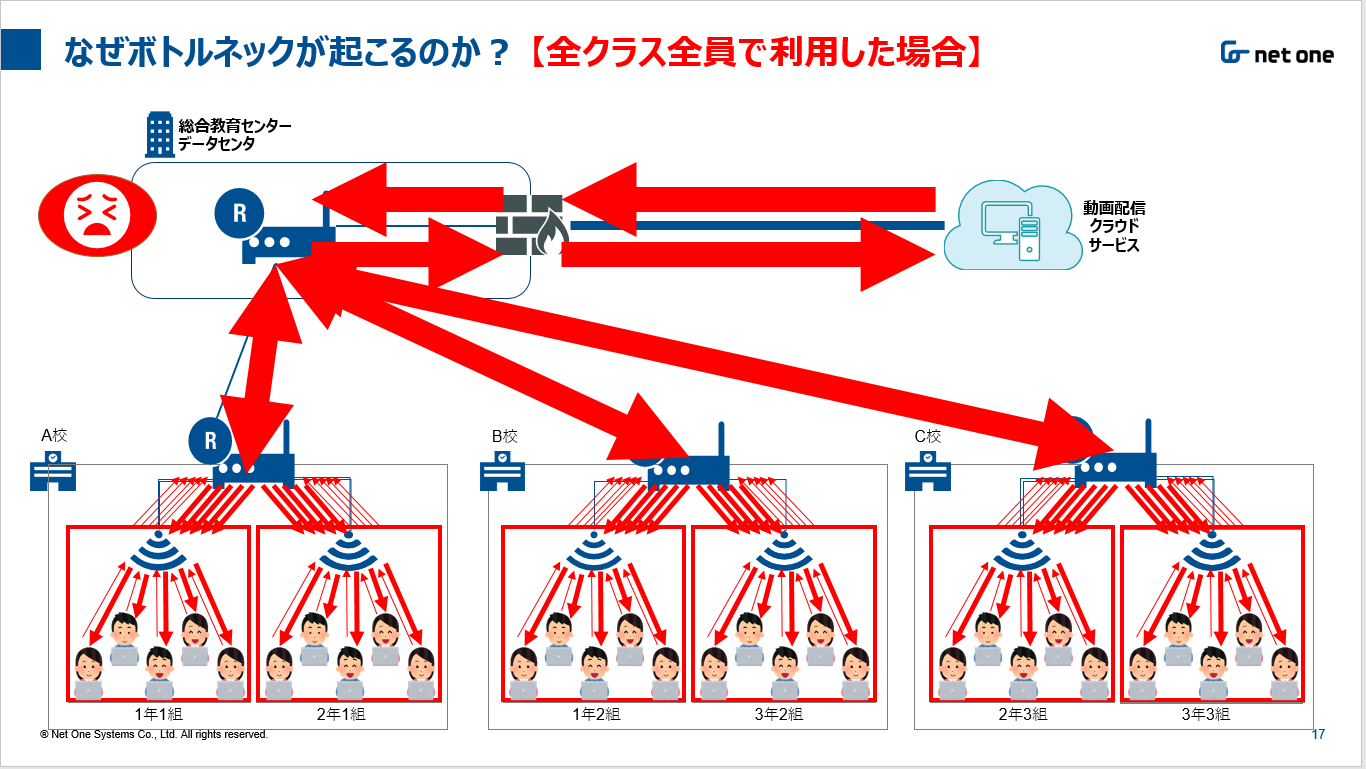

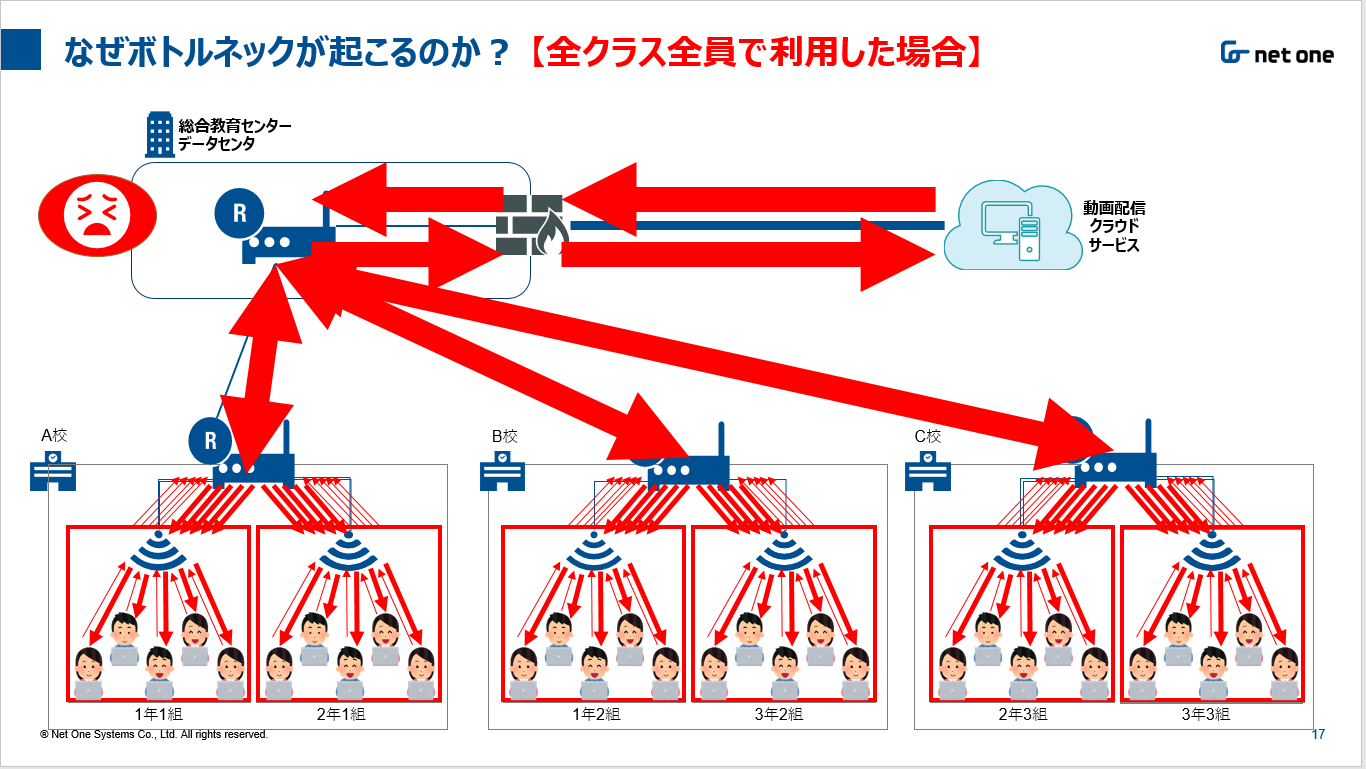

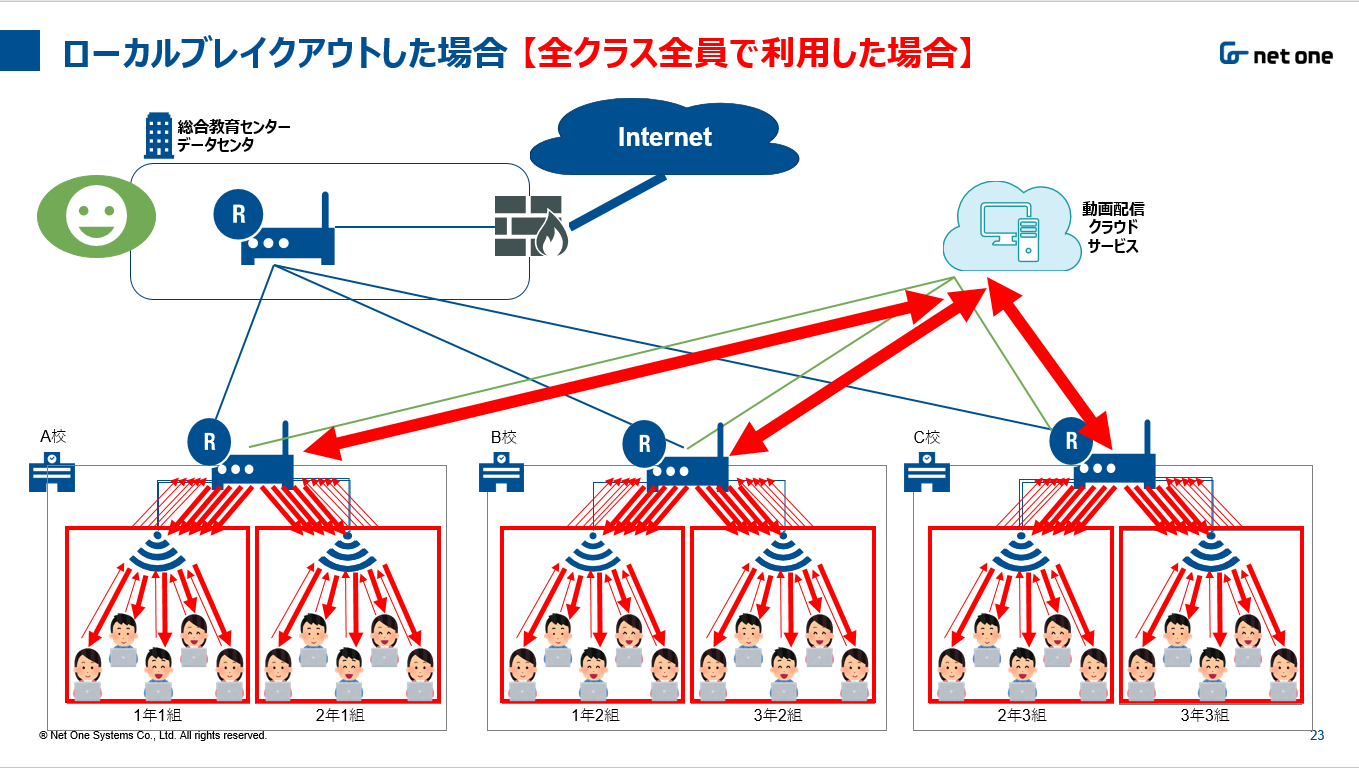

例えば、ある自治体のすべての学校でインターネットやクラウドサービスへアクセスした場合トラフィックは図2となります。

図2:ボトルネック

図2:ボトルネック

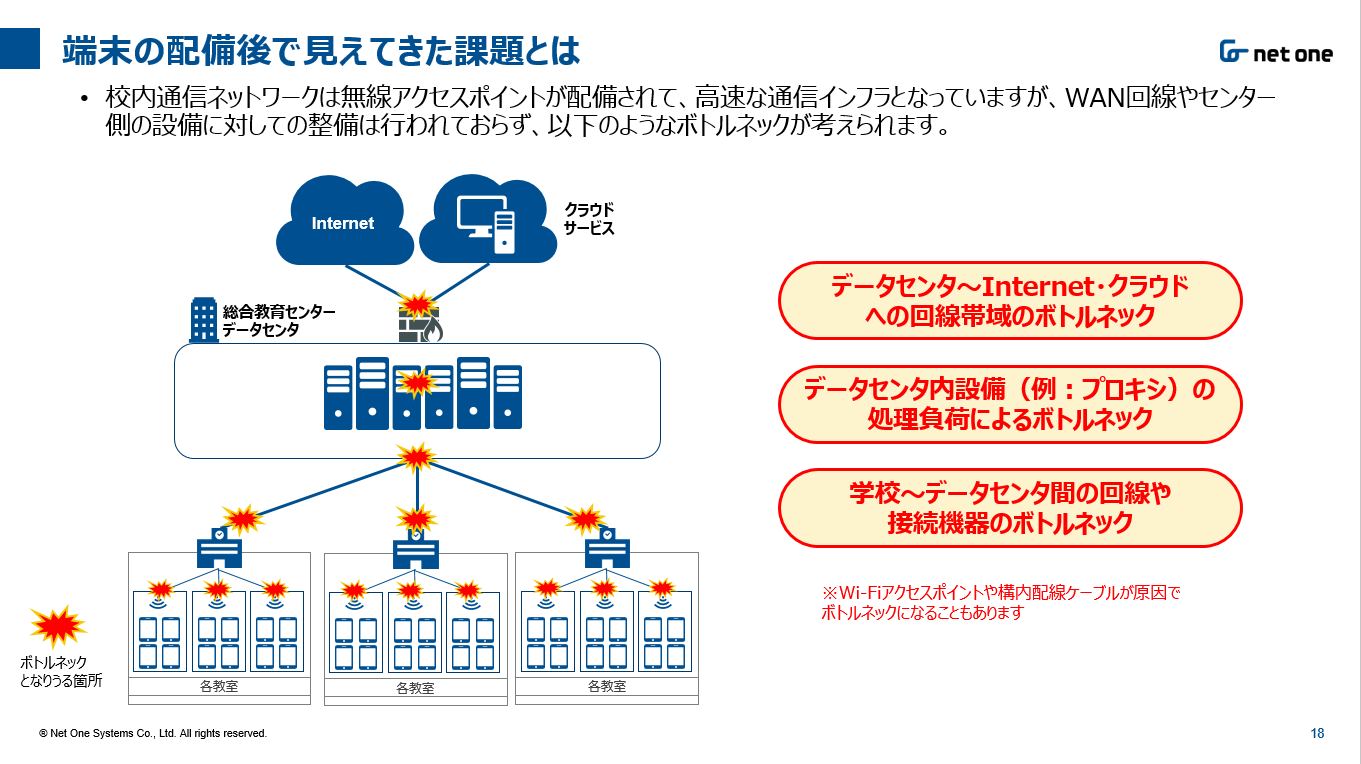

その結果、

・学校とデータセンター間での接続機器や回線のボトルネック

・データセンター内の接続機器やセキュリティ機能でのボトルネック

・データセンターからインターネット間での回線のボトルネック

が発生するため、動画の映像がコマ送りのようになったり、デジタル教科書のページがなかなか進まなかったりという現象が起こり、授業に支障をきたしてしまいます。(図3)

図3:ボトルネック発生箇所

図3:ボトルネック発生箇所

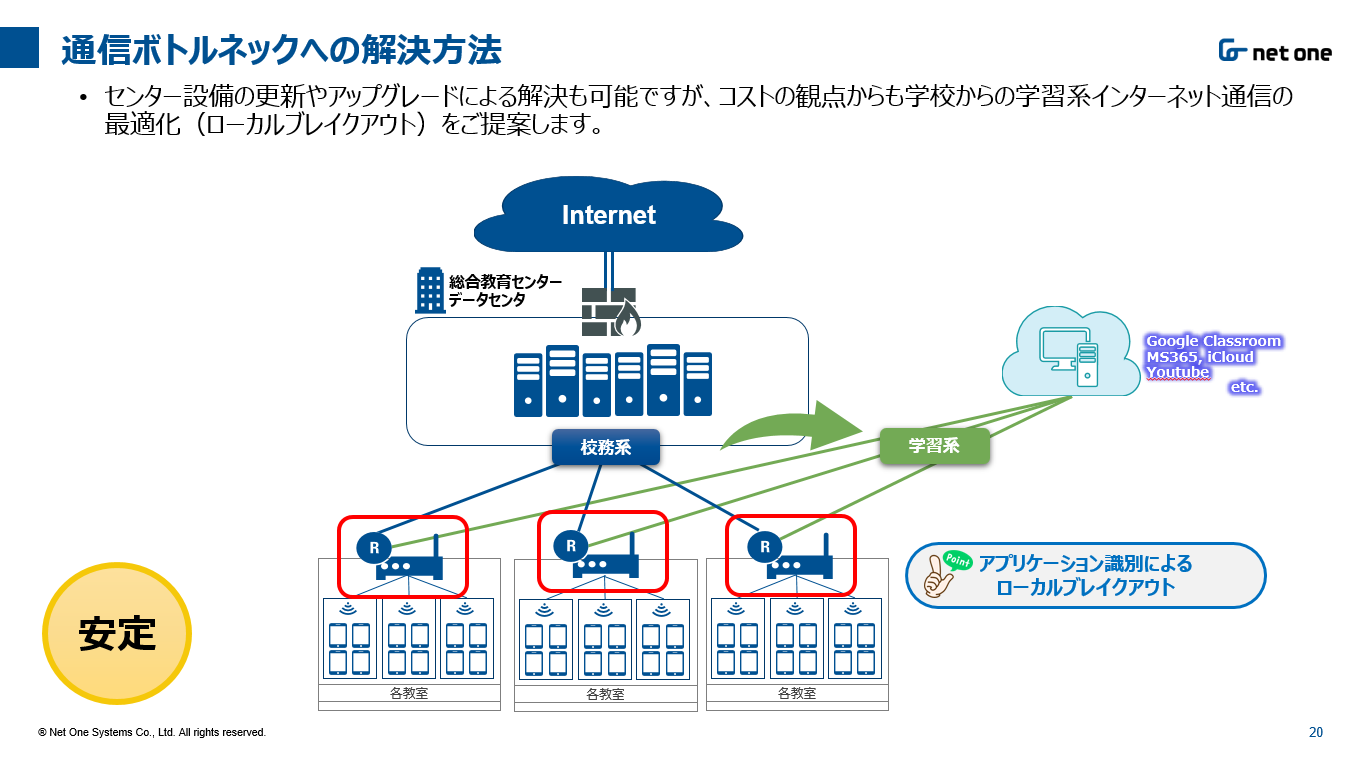

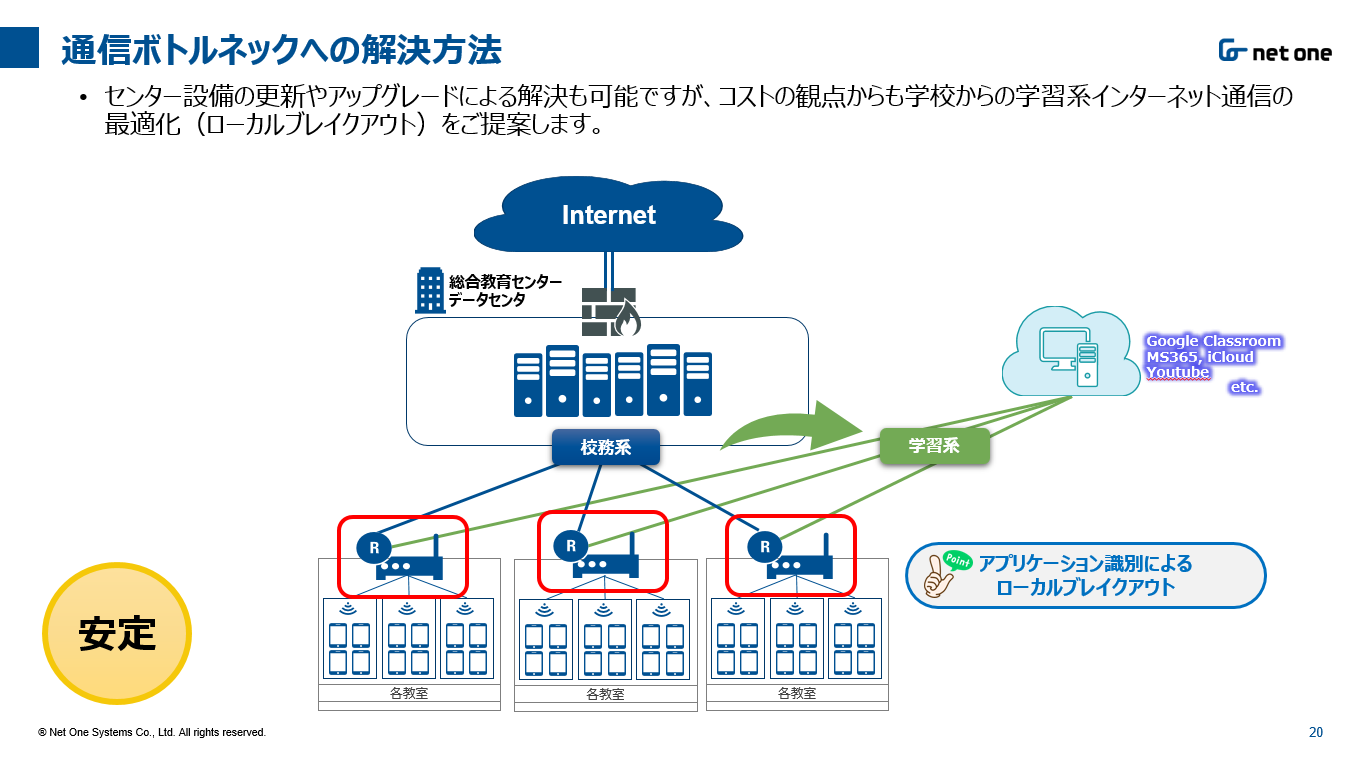

ボトルネックを解消するには

ボトルネックを解消するには、

・学校からインターネットへ直接接続された別回線を増設

・各学校のルータでローカルブレイクアウト

という方法があります。(図4)

図4:ボトルネックの開設方法

図4:ボトルネックの開設方法

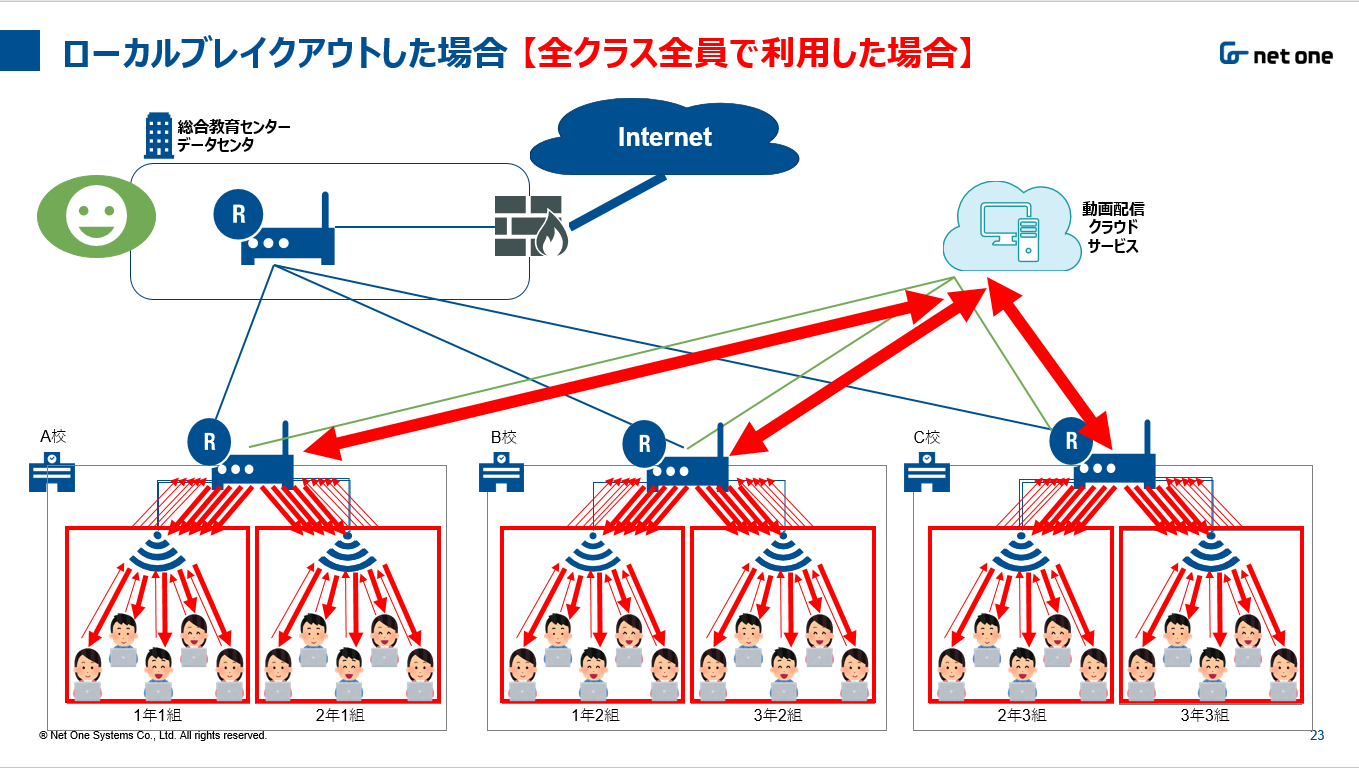

ローカルブレイクアウトは、特定のアプリケーションを別回線から通信させることでトラフィックの負荷分散が可能です。

これを利用し、学校からインターネットへ直接接続されている回線を利用して学習用のトラフィックをローカルブレイクアウトさせます。

こうすることで、特にトラフィックが集中するデータセンターを経由させないことで回線のひっ迫や接続機器の処理負荷を避けることが可能です。(図5)

図5:ボトルネック対策後のトラフィックの流れ

弊社での検証では、ローカルブレイクアウトする前は4.5Mbpsの速度だったものがローカルブレイクアウト設定後では170Mbpsになり、約37倍も速度が向上しました。

いかがでしたでしょうか。

ボトルネック対策ではローカルブレイクアウトが有効な手段となります。

しかしながら、学校から直接インターネットへ接続するため、セキュリティの懸念が出てきます。

ローカルブレイクアウトすることでのセキュリティ対策は、後編でお話したいと思います。

また、資料に関しては、後編でダウンロードリンクを掲載いたしますので、お待ちください。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。