- ライター:榎本 真弓

- Broadcom 及びNutanix の仮想化製品の導入を推進しております。各製品の技術Updateや使い方など、有益な情報をお届けできればと思っています。

・vExpert 2020-2026、vExpert VCF 2025

・Nutanix Partner Elite Member

目次

企業ICT環境における重要なネットワークインフラ製品

現在の企業のICTインフラを考える上で重要な基盤となるネットワーク仮想化製品、VMware NSX-T™ Data Centerについて、最新のバージョン3.1.1 において、複数の拡張機能がアナウンスされています。

今回はその中でもNSX-T Data Centerの基盤構築に関わる以下の機能をご紹介いたします。

- NSX-T Data Center 3.1.1: UI ベースのアップグレード準備ツールを使用して N-VDS をVDS に移行

NSX-T Upgrade Readiness Tool とVMware vCenter® Lifecycle Manager™ 連携によるN-VDSからの移行

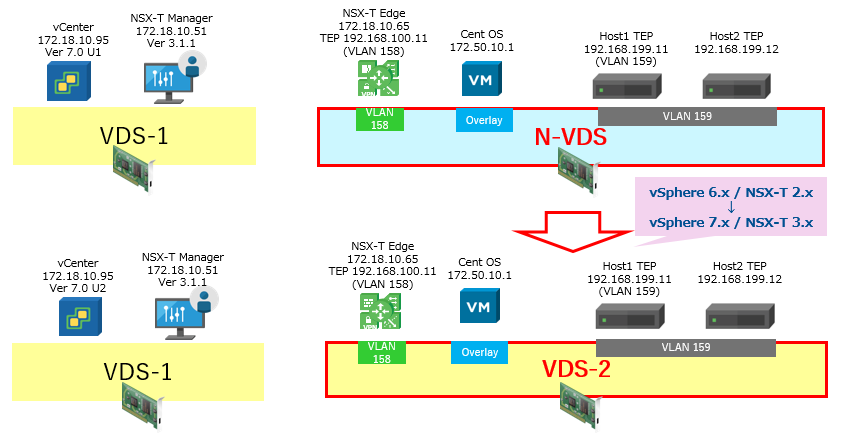

NSX-T Data Center バージョン2(及び VMware vSphere® バージョン6)の環境では、NSX-T専用の分散スイッチである、N-VDS(NSX-T Data Center Virtual Distributed Switch)が必要でした。

一方NSX-T バージョン3(及び vSphere バージョン7)の環境では、vSphereのVDSで従来のN-VDSの機能をサポートするようになり、サーバーの物理アダプタの利用効率も考えますと、こちらの構成が推奨となっています。

既にNSX-T バージョン2を導入済みのお客様において、vSphere及びNSX-Tのソフトウェア アップグレード時に、合わせてN-VDSからVDSへの自動移行を実施する機能が、今回ご紹介するNSX-T Upgrade Readiness Toolとなります。

N-VDS → VDSへの移行手順

以下の5つの手順で、アップグレード準備ツールを使ったN-VDSからVDSへの移行を実施します。

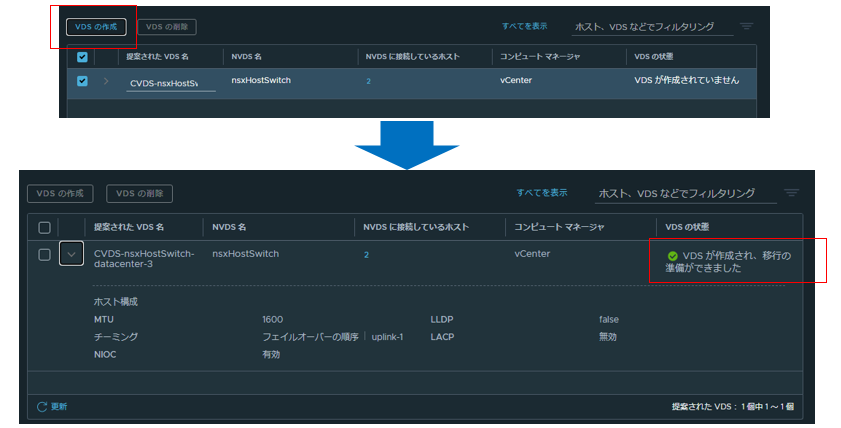

1.VMware NSX® Manager™で Upgrade Readiness Tool を使用して、移行環境の事前チェックと移行先VDSを作成

今回の移行構成は下記の通りで、VMware ESXi™ホストやVMware NSX® Edge™を、N-VDSからVDSに移行します。

まず、NSX-T Data Center をバージョン3.1.1にアップグレードします。次にNSX Managerで [システム] > [クイック スタート] > [N-VDS から VDS への移行用にホストを準備する] により Upgrade Readiness Tool を起動します。

ツールにより、N-VDSからの移行用のVDSを自動作成します。

2.VMware vCenter®を7.0 Update 2 以降にアップグレード

対象のvCenterをバージョン7.0 Update 2 以降にアップグレードします。

3.vCenter Lifecycle Managerで ESXi 7.0 Update 2 イメージと ESXi 7.0 の NSX-T カーネル モジュールを含むベースライン グループを作成

vCenter Lifecycle Managerにて、ESXi 7.0 U2と、ESXi 7用のNSX-Tモジュールを含むベースライングループを作成します。

4.ベースライン グループをクラスタに添付

上記のESXi 7.0 U2と、ESXi 7用のNSX-Tモジュールを含むベースライングループをクラスタに添付します。

5.添付したベースライン グループによりクラスタを修正

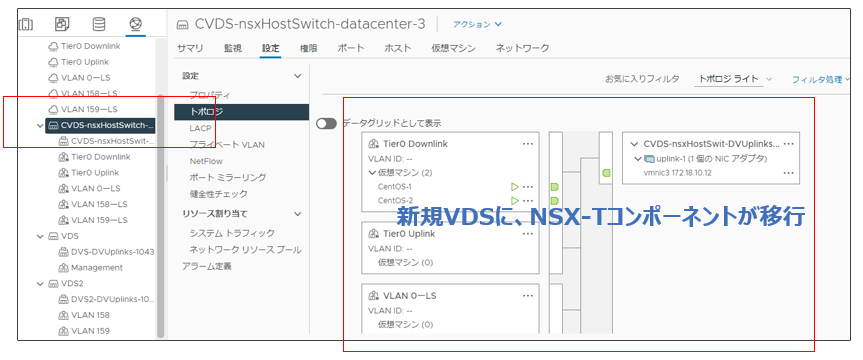

修正時、vCenter Lifecycle Manager は最初に ESXi のアップグレードを実施し、続いてN-VDS → VDSへの移行を実施します。

ホストのUpgradeと、N-VDS→VDSへの移行が完了します(ホストの物理アダプタがVDSに移行されます)。

まとめ

今回は、企業のICTインフラを考える上で重要な基盤となるネットワーク仮想化製品 NSX-T Data Center 3.1.1 における、バージョン2から3への移行をスムーズに行うツール、NSX-T Upgrade Readiness Tool をご紹介いたしました。なお、NSX-T Data Center 3.1.2 では最大4クラスターでの同時アップグレードが可能となっております。弊社では今後も、クラウド環境における最適なインフラ基盤をご提供させていただきます。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。