- ライター:安田 賢治

- 主にJuniper製ルータ・スイッチ担当として技術調査、検証評価、提案および導入支援に従事。

技術・市場調査や製品評価検証で得た知見を元に、製品・サービスの提案や拡販を支援。

目次

はじめに

Segment Routing(以下「SR」)技術が登場して月日も経ち、ネットワークに携わる方は耳にする機会が増えてきたのではないかと思います。そこでJuniperルータを用いてSRv6(データプレーンがIPv6)の動作を簡単に確認してみました。

SRv6とは

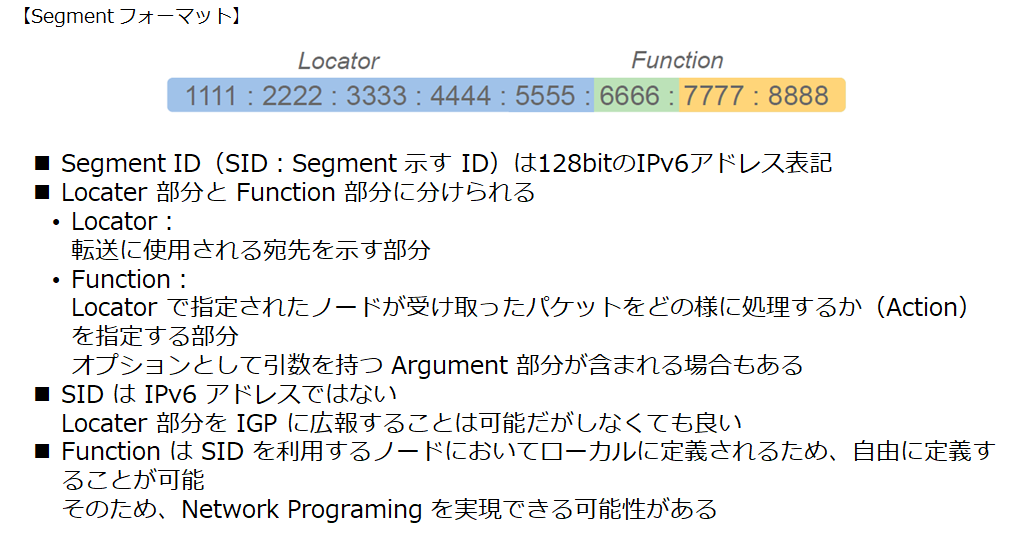

SRv6は、Segment Routing IPv6 の略称です。データプレーンがIPv6で動作しています。その名の通り 「IPv6 環境での Segment Routing」のことを指します。その他のデータプレーンとしてはMPLSで動作するSR技術もあります。

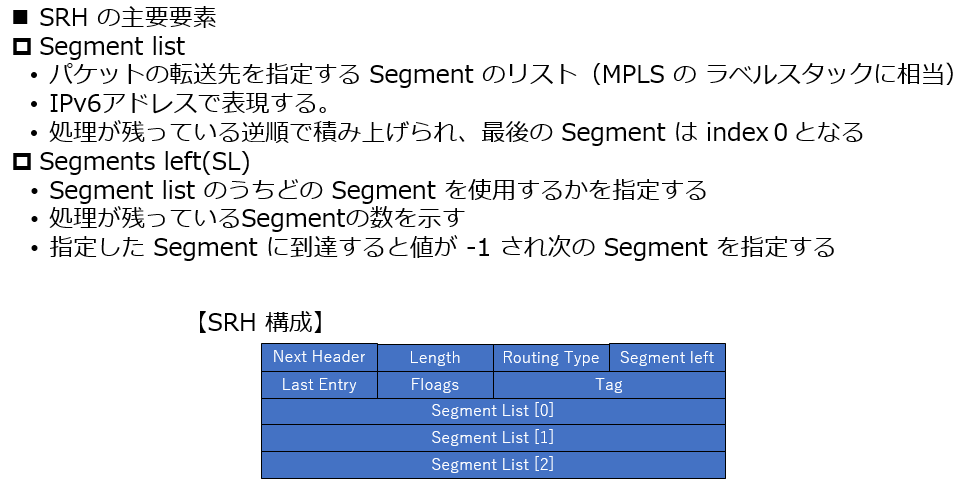

SRv6はSRH(Segment Routing Header)と呼ばれる、IPv6の拡張ヘッダを使用して、パケットの転送を実現します。

構成

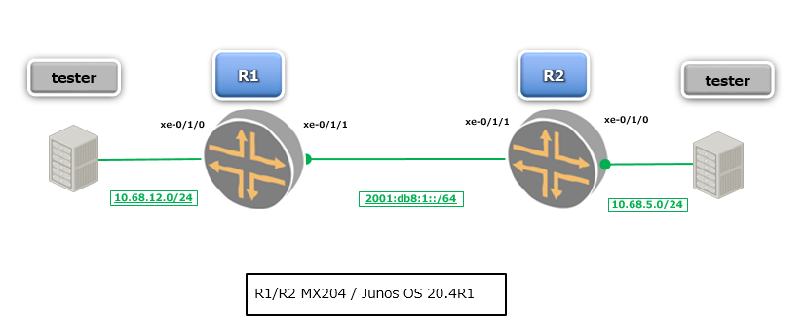

今回はシンプルなSRv6構成としてルータ2台で実施しました。

IGPはIS-ISを使用しています。

確認結果

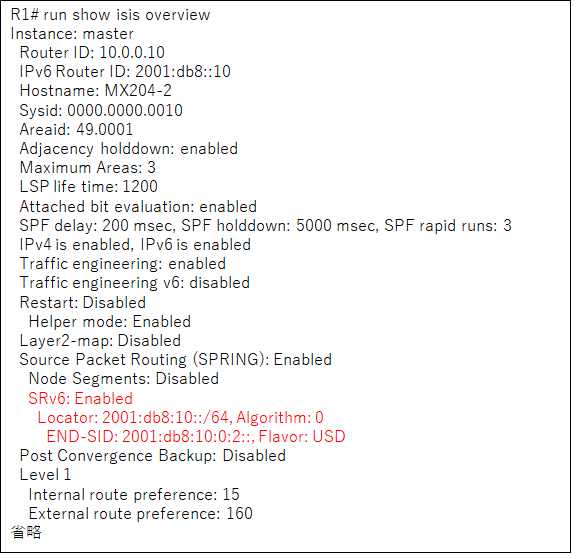

R1で状態を確認します。

show isis overviewでSRv6が有効化されていることを確認できます。

Locator: 2001:db8:10::/64, Algorithm: 0 ,

End-SID, flavor END-SID: 2001:db8:10:0:2::, Flavor: USDが出力に表示されます。

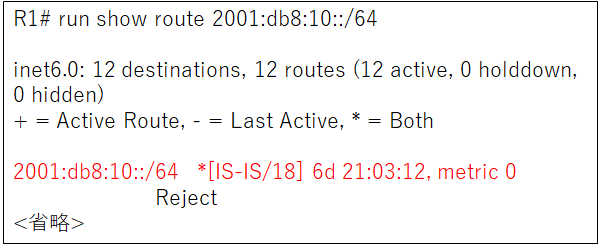

Locatorルートの確認をします。

2001:db8:10::/64がinet6 tableに載っていることが分かります。

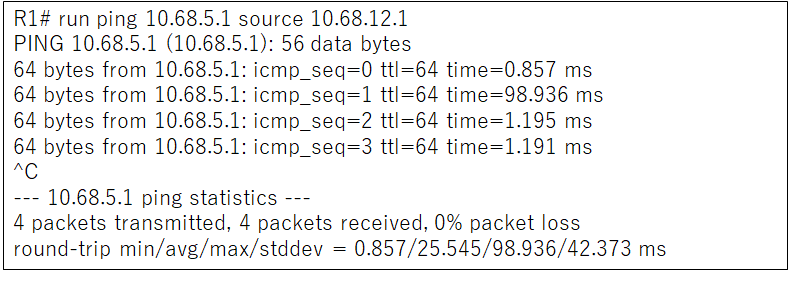

疎通確認をします。

R1からR2へICMP通信できていることを確認しました。

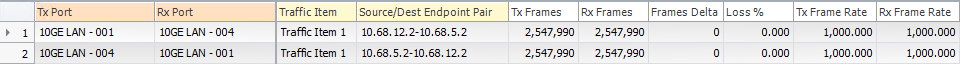

また、testerから双方向で1000ppsでtrafficを流し、通信ができていることを確認しました。

まとめ

簡単な紹介でしたが、今回はJuniperルータを使用して、シンプルな構成で動作確認をしました。

JUNOSのSRv6の実装は比較的最近(20.3R1から)ですので、今後より実装が充実してくると思われます。

SR関連については、弊社匠コラムでも詳細な内容が連載されていますので、そちもご参照頂けますと幸いです。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。