- ライター:菊池 裕次

- 2013年にネットワンシステムズ中途入社

クラウド案件のフロントエンジニアを経て、

現在はデータセンタネットワーク関連の製品担当として製品評価、検証、案件支援等に従事。

目次

はじめに

前回記事では仮想アプライアンスの検証用プラットフォームとして、ネットワークシミュレータCisco Modeling Labsを紹介しました。

ネットワーク機器の仮想アプライアンスは、SDN/NFVの流れから仮想ルータ、仮想ファイアウォール、仮想ロードバランサといった製品が各社から既に色々とリリースされています。

同様に、仮想スイッチにおいてもデータセンタースイッチの仮想版が各社から提供されていますが、商用目的ではなくあくまでもテスト用途となっております。

そこで今回は、この微妙な位置づけにも思える仮想アプライアンスとしての仮想スイッチ(仮想版データセンタースイッチ)について考察しました。

仮想スイッチとは?

まず「仮想スイッチ」という言葉についてですが、通常はハイパバイザーに組み込まれた仮想スイッチやlinux bridgeを想像するかと思いますが、他にもそれを拡張利用したものを指すケースや、物理スイッチの仮想版のことを指すケースもあり、少々ややこしい言葉に思います。

①ハイパバイザー上の仮想スイッチ

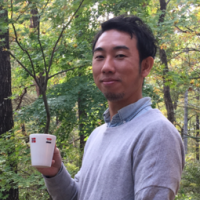

通常、仮想スイッチは仮想マシン同士を接続するハイパバイザー上の仮想的なスイッチを意味します。これはVMware社の仮想スイッチやLinuxであれば、linux bridgeやOpen vSwitchのことを指します。

通常の物理L2スイッチとは異なり、仮想マシンを接続するための最適な設計がされており、仮想基盤の統合管理サーバから一元管理することで複数の物理サーバを跨いでスイッチを分散させることができます。

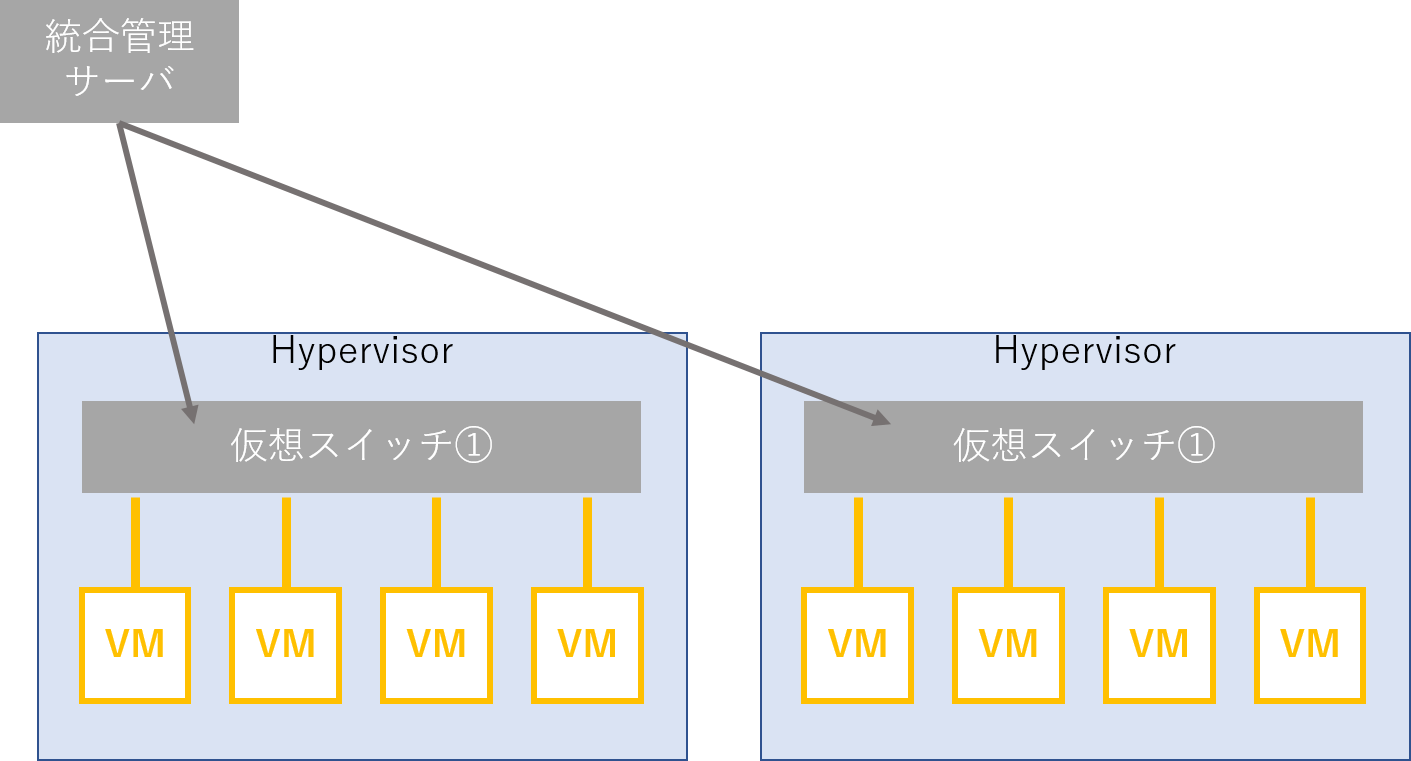

②ハイパバイザー上の仮想スイッチに置き換わる仮想スイッチ

ハイパバイザーのAPIを利用し、ハイパバイザー上の仮想スイッチを別の仮想スイッチに置き換えて利用できる形態となります。

このタイプの仮想スイッチは、メーカー製スイッチの操作性を得られるだけでなく、マルチレイヤ型分散仮想スイッチとして配置することで、各メーカーのSDNを展開するのに適しています。

しかし、このようなサードパーティ製の仮想スイッチをハイパバイザーへ組み込むことはトラブルの原因にもなり得るため、VMware社はサードパーティ製仮想スイッチをサポートしない方針に切り替えたようです。

③仮想アプライアンスとしてのデータセンタースイッチ

データセンタースイッチの仮想版として、各メーカーから以下の仮想アプライアンスがテスト用途として無償提供されています。

主な特徴として、ベースとなる実機モデル/シリーズとOSが共有されているため多くの点において実機と同じ確認ができます。

|

メーカー |

仮想版データセンタースイッチ |

ベースモデル |

|

Cisco |

Nexus9000v |

Nexusシリーズ(NX-OS) |

|

Juniper |

vQFX |

QFX10000シリーズ(Junos OS) |

|

Arista |

vEOS-lab |

Arista7000シリーズ(EOS) |

|

Extreme |

vSLX |

SLX9850/SLX9540(SLX-OS) |

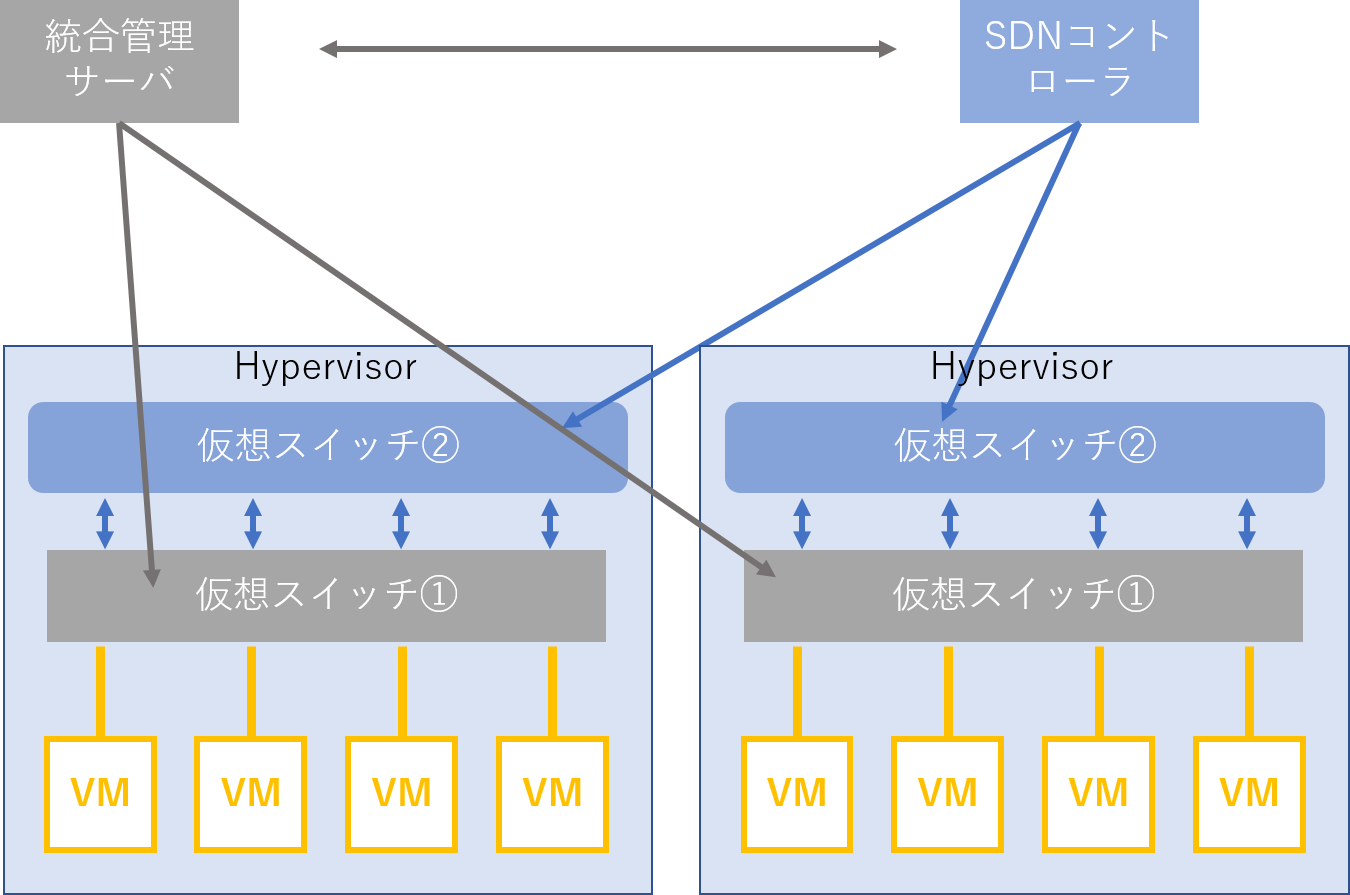

いずれも仮想マシンイメージとして提供されているため、この仮想版データセンタースイッチのポートに別の仮想マシンを接続するにはハイパバイザー上の仮想スイッチを一度経由する形になります。

ここで問題なのが、ハイパバイザー上のスイッチではインスタンス間のリンクをネットワークの作成と接続で実現することになるため、設定が煩雑になります。その結果、L2ループのようなヒューマンエラーを誘発しやすくなります。

この様なことを回避する方法として、前回記事ではネットワークシミュレータを用いることをご紹介しました。

仮想版データセンタースイッチの使いどころ

それでは、この仮想版データセンタースイッチについてもう少し詳しくみていきます。

繰り返しになりますが、ベースとなるモデル/シリーズとOSが共有されているため、オペレーションが同じになります。そのため以下のような用途に使えます。

- config確認

- コマンド確認

- API確認

また、ハードウェアに依存しない機能(=コントロールプレーン動作)であれば物理機器と同じ挙動になるため、以下の用途にも十分活用できます。

- プロトコル動作確認

- 管理機能確認

これだけでも十分便利ではありますが、スイッチはそもそもハードウェアで高速転送をするための機器であり、パケットやフレームのヘッダを読み取り、検索、フィルタリングを伴うような機能のほとんどがハードウェア処理となっています。

しかし、仮想版では本来ハードウェア処理される機能を全てソフトウェアとして実装することになるので、当然パフォーマンスは期待できませんし、検証したい機能が使えないことも多いということも念頭に置いておく必要があります。また、仮に正しく機能しているように見えたとしても、それはあくまでもハードウェア機能をエミュレートした結果であるため、実機と差分が出る可能性あることに注意が必要です。

それでは、仮想版データセンタースイッチはどのシーンで使うのが良いのでしょうか?

使い道の一例として、昨今のデータセンタネットワークのトレンドでもあるIP-Fabricのテスト環境を組む場合においてはこの仮想版データセンタースイッチが大変重宝します。

IP-FabricはLeaf/Spine型のトポロジであり、アンダーレイをBGP/OSPFといったL3プロトコルで構築し、その上にオーバレイとしてVXLANのようなL2トンネルを重ねることによって構築される、マルチテナンシーな仮想L2ネットワークの総称です。サーバノードを直接収容するリーフスイッチでL3プロトコルを喋るため、トポロジはL3スイッチをベースに構成されます。

また、IP-Fabricの代表的なテクノロジーであるEVPNではMP-BGPをコントロールプレーンとして各機器が様々な情報を交換しネットワークを構成するため、L3プロトコルが重要な役割を果たします。

コントロールプレーンをテストするには複数台機器が必要であり、実機で構築するには多くのコストがかかってしまいますが、物理機器と同系の仮想版データセンタースイッチであれば簡単にテスト環境をくみ上げることができます。

まとめ

仮想ルータは商用環境におけるユースケースが存在するため、多くの製品が有償ソフトウェアとして提供されていますが、仮想版データセンタースイッチは用途が限られてくるので各メーカーから無償で用意されています。利用可能範囲は各メーカーの規約を確認する必要はありますが、テスト用途が前提であることがほとんどです。

この仮想版データセンタースイッチを使えば、IP-Fabricの検証を手軽に行うことができます。

Cisco Modeling Labsのようなネットワークシミュレータを使えば、直感的なドラッグ&ドロップ操作で仮想版データセンタースイッチを複数配置し、任意のトポロジを容易に組めますので、物理機器を用意する前に仮想環境で出来ることをぜひ試して頂ければと思います。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。