目次

皆さんの会社では、自動化において多くの課題をお持ちではないでしょうか?

自動化を部分的に取り入れてはいるが、システムごとにツールがバラバラであったり、自動化スクリプトが属人化していたり、他組織の自動化情報が共有できずにサイロ化していたりはしていませんか?

このブログでは、実は同じ問題のあったネットワンがどのように自動化を加速させようとしているかについてご紹介します。

なぜネットワンが自動化を加速させる必要があったのか

ビジネスが急速に変化していく中で、その変化に合わせ対応できるインフラになるためには、自動化が不可欠となっており、自動化を前提としたインフラ提案を行う必要が生じていました。しかし、案件ごとに利用するツールや提案内容がバラバラで、社内の知見も体系化が不十分でしたので、早急に解決しお客様へより良い提案ができる体制を作る必要がありました。

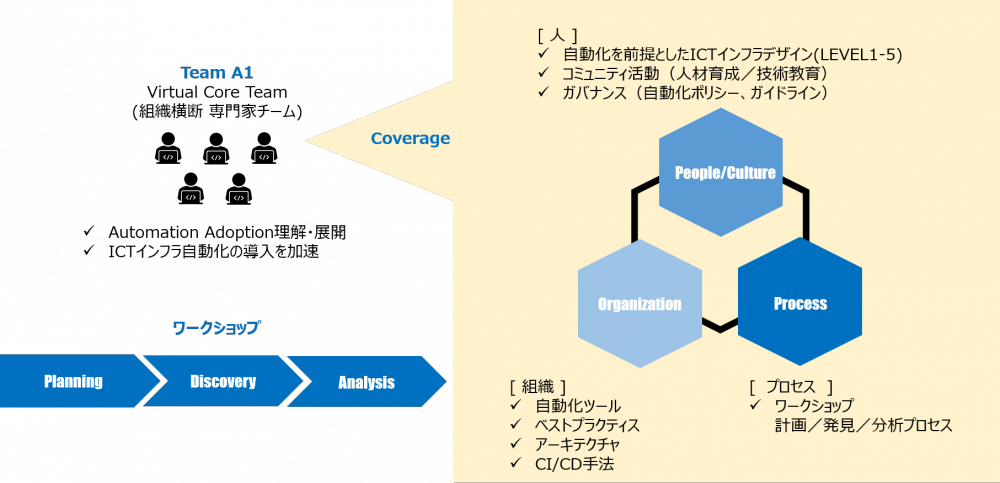

そこで参加したのが、Red HatのAutomation Adoption Programです。Red Hatの支援を得て、自社内で「人」「プロセス」「組織」の3要素を自動化に適用させるノウハウを蓄積することができました。

自動化を実践するための人、プロセス、組織のベストプラクティスを蓄積

自動化3要素と適用状況

「人」: まずは組織横断の自動化専門チームを立ち上げました、名前を「Team Automation First」略してTeam A1と呼びます。

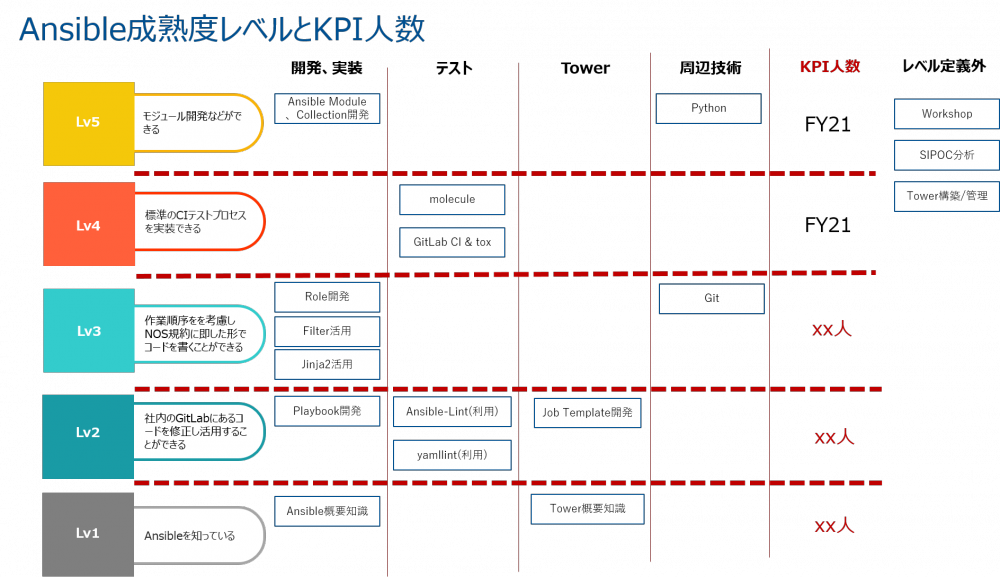

このメンバーが中心となって3要素を推進しました。自動化を進めるためには、人材育成が必要です。そこで自動化人材育成の指針を策定しました。内容は、自動化スキル習得レベルと各レベルのトレーニング内容、育成目標人数と判断基準の定義です。すべての人が上位レベルの自動化スキルを習得する必要はないため業務ごとの必要レベルも定義しています。これらを元にトレーニングの定期開催を実施しています。

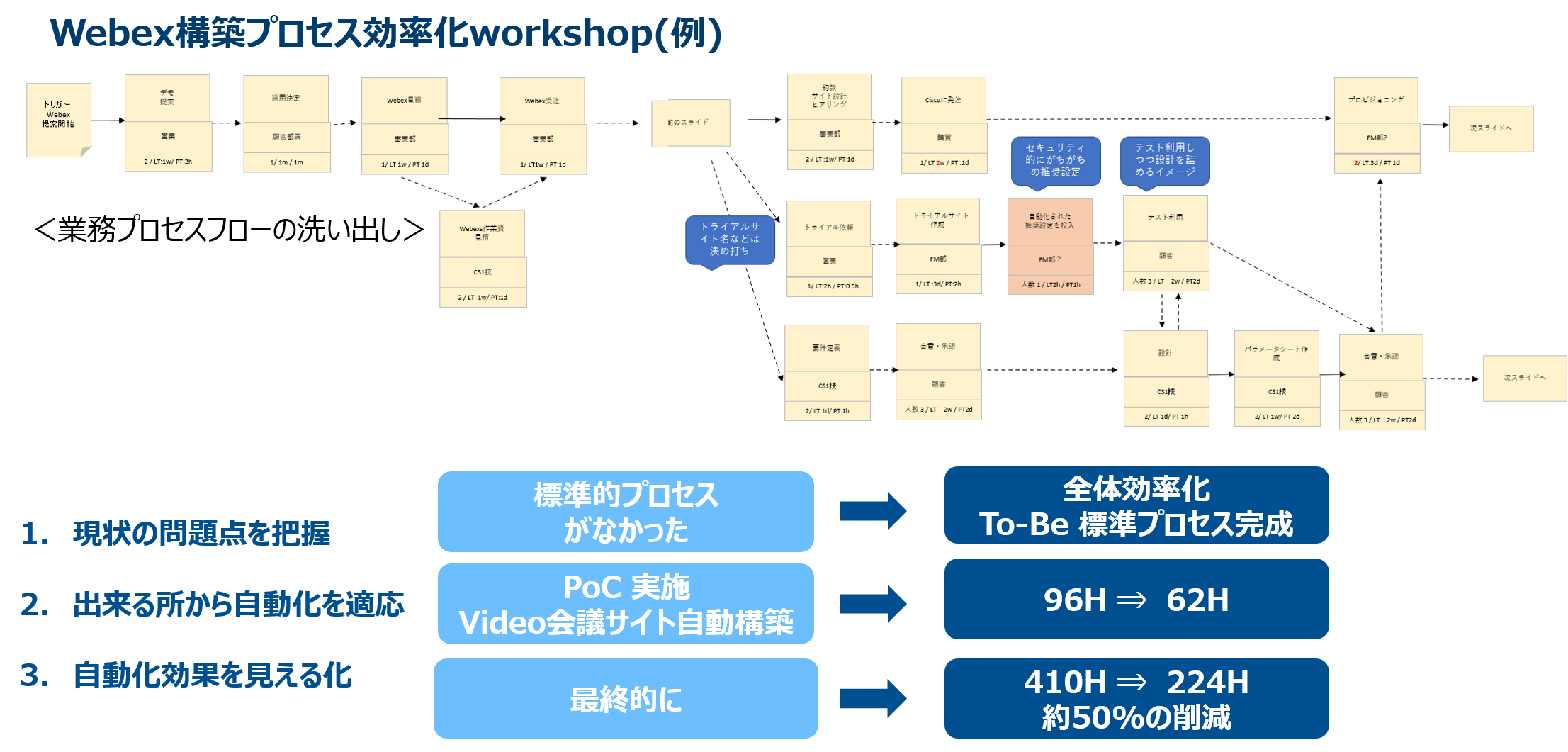

「プロセス」: 自動化したいという要望があるがどこから手をつけていいかわからないお客様へ、自動化をするポイントを可視化して提示できる自動化発見ワークショップをTeamA1は習得し、社内へ手法を展開しています。

実際に3件のお客様へネットワンが実施した結果、自動化の枠に留まらず「お客様のお困りごとを見つけるワークショップ」として機能しており、次世代ネットワークがどうあるべきかなどのインフラ全体のToBeイメージ(あるべき姿)創造にも繋がっています。

▼クリックすると拡大します

社内ワークショップ実施事例

「組織」: 自動化を会社組織全体で促進していくためには、自動化情報の共有が不可欠です。Team A1の活動から集めた自動化コードを社内共通の知見として、ネットワン公式GitLabへTeam A1確認済の公式コードとして蓄積し、活用しています。

また、社員が作った自動化コードを共有し、お互いに利用するためにはルールが必要です。そこでネットワン独自のプログラム規約をTeamA1で作成し、コードに慣れていない人でも読みやすい規約を目指し指摘があればブラッシュアップをしています。

まとめと今後の展開

ネットワンでは組織横断の自動化チームであるTeam A1を立ち上げ、2020年上期にはRed Hatの支援を受けながら、「人」「プロセス」「組織」の自動化適用を進め体制を整えてきました。2020年下期にも引き続きRed Hatの支援を受け、上期に得た知見を社内に留まらず顧客へと広げていく段階に入っています。

自動化は一度入れたら終わりではなく、継続的に最適化を続けていく必要があります。そうすることでITインフラは柔軟になり、ビジネス変化にも耐えうる存在となるのです。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。