目次

こんにちは、渡邉と申します。

私は弊社情報システム部でインフラ系(ネットワーク・サーバ・ストレージ等)システムを担当するエンジニアです。

さて、前回から、だいぶ期間があいてしまいました。

前回は、オンプレミスな仮想基盤のリプレースについて、検討項目を書かせて頂きました。

今回はその効果について、お話ししたいと思います。

前回の記事はこちらをご覧ください。

リプレースの効果

ディスク故障率の改善

ディスクドライブの可動部分がなくなったことにより、故障頻度が大幅に減りました。可動部分として排熱ファンは依然としてありますが、それほど故障しないようです。

リプレース前は概ね10日に1回の頻度でどこかに故障が発生し、交換立ち会いのためデータセンターへ通っていましたが、リプレース後は訪問頻度が大幅に減りました。

ストレージのSSDは3年余り使用していますが、故障は2、3回あったかどうかといった感じです。コントローラは比較的高負荷な状態が続いていますが、安定して動作しています。

ただし、サーバの起動に使うSDカードはやや故障しやすいようです。それも近年ではM.2に置き換わることにより改善が図られています。

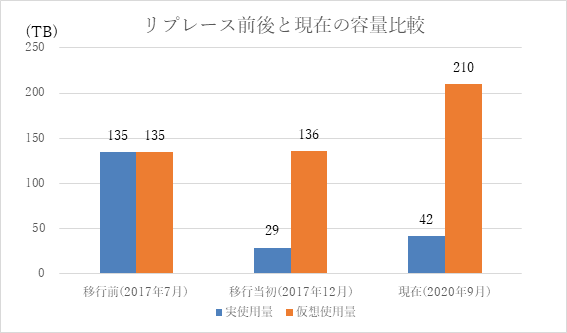

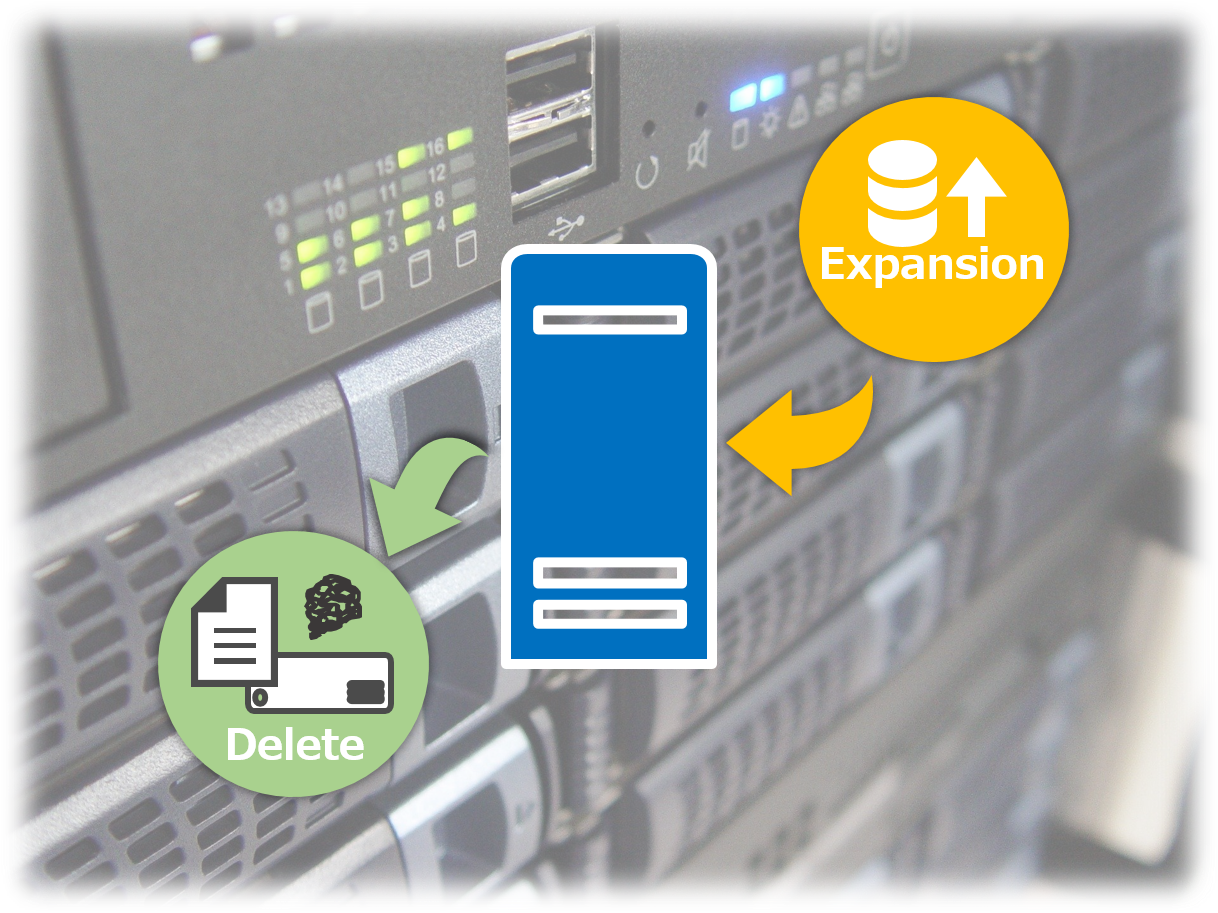

ストレージの容量拡張

移行前後と現在のストレージ使用量を表したのが、次のグラフです。リプレースにより135TBから29TBへ、実使用量は約1/5になり、使用可能な容量の拡張を実現しました。これは、SSDを使用した圧縮・重複排除技術による効果です。

弊社では、その後の3年間も仮想サーバは増加を続けており、仮想使用量も増大を続けています。仮想使用量としては(210-136=)74TBのデータが増加しています。しかし、ストレージの実使用量ベースではわずか(42-29=)13TBにとどまっています。もちろん、不要サーバの削除やデータを削除した領域の回収など、データを減らすための取り組みは日々行っております。

また、仮想使用量(サーバから見える容量)としては、移行前は350TB、現在は1.1PBのボリュームをシンプロビジョニングで割り当てています。そのうち、実際に使用している容量は210TBです。ストレージの実使用量は42TBのため、現在も1/5の圧縮率を実現していることになります。

なお、仮想サーバOSの内訳は、台数ベースで概ねWindows:Linux =4:3になっています。

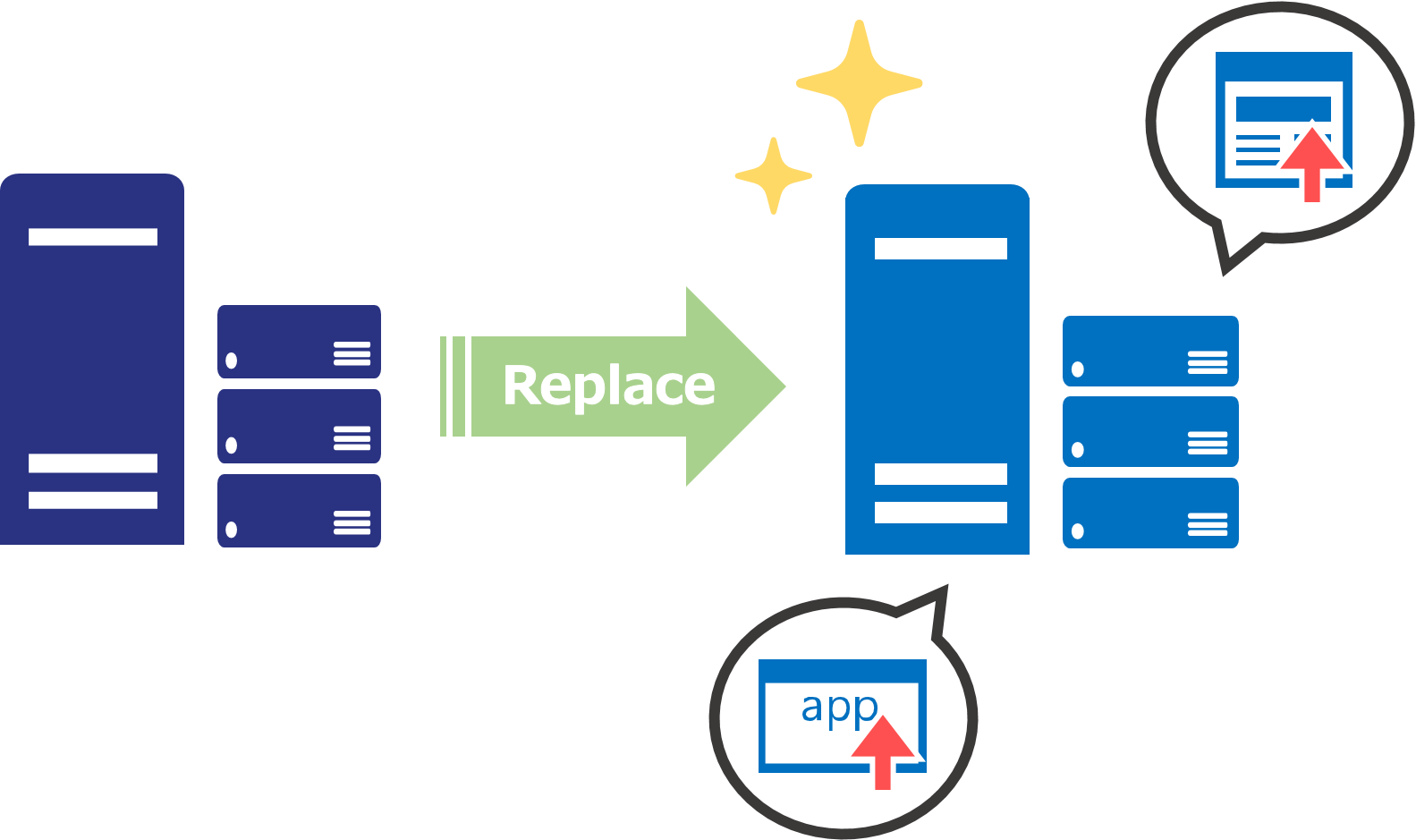

新バージョンのハイパーバイザー、OS、システムのへの対応

サーバをリプレースすることにより、新バージョンのハイパーバイザーを導入することができました。その効果としては、新しいゲストOSへの対応が挙げられます。

これにより、基盤だけでなく、アプリケーション、システムも含めた刷新が可能になりました。

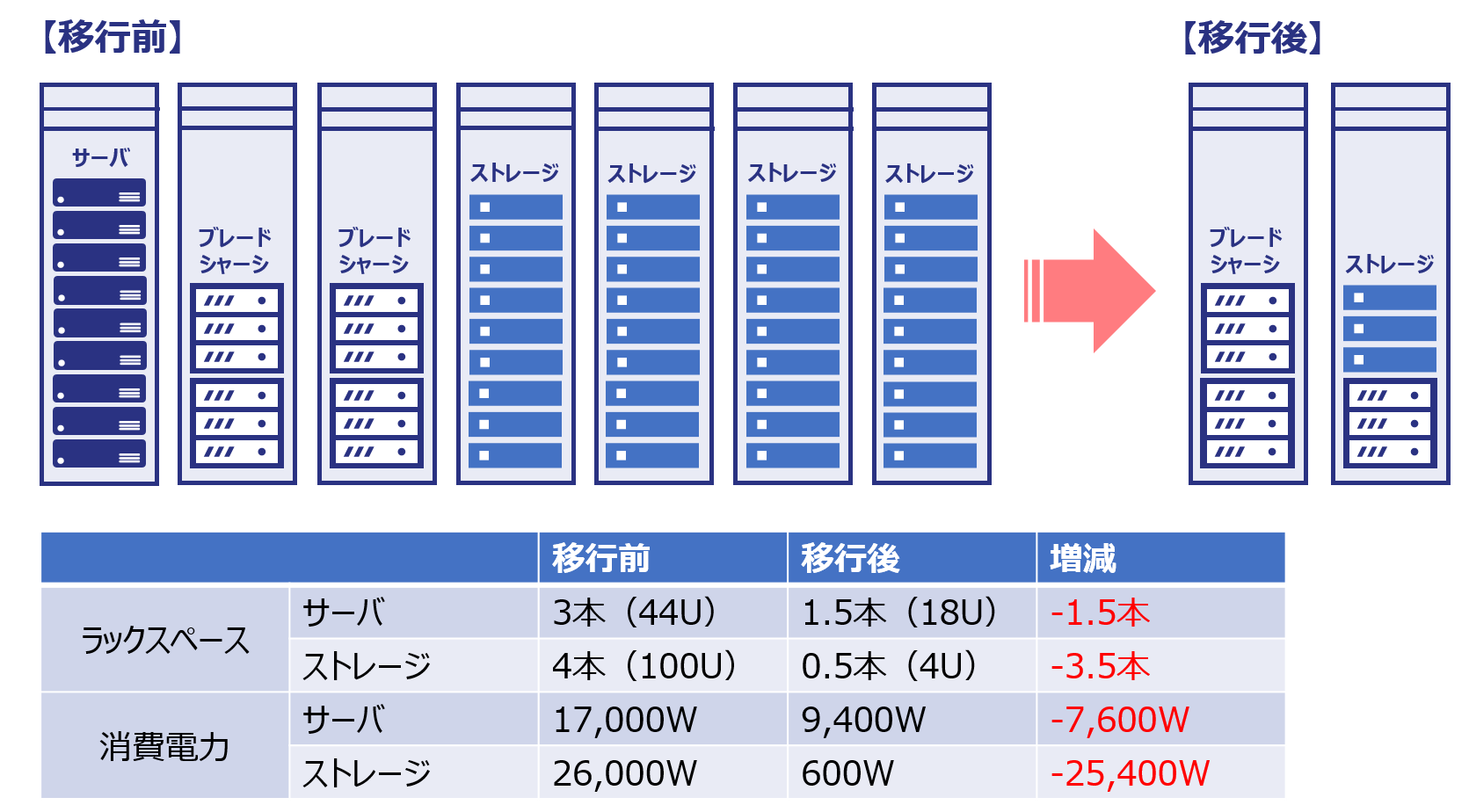

ラックスペース、消費電力、料金

副次的な効果ですが、ラックスペースは、効果が最も目に見えた部分です。このときのリプレースにより、ラック4本を占有し、拡張性も限界に達していた大型のストレージは、一気に4Uにまで縮小されました。

サーバについても、性能の向上とラックマウントタイプの物理サーバを仮想化することにより、1ラック以上減らすことができました。

ディスクドライブのSSD化は排熱や消費電力の削減にも繋がりました。ストレージの消費電力は、26,000Wから600Wへ、25,400Wの削減になりました。

サーバについては、もともとディスクレスで構成していました。17,000Wから9,400Wへ、7,600Wの削減です。

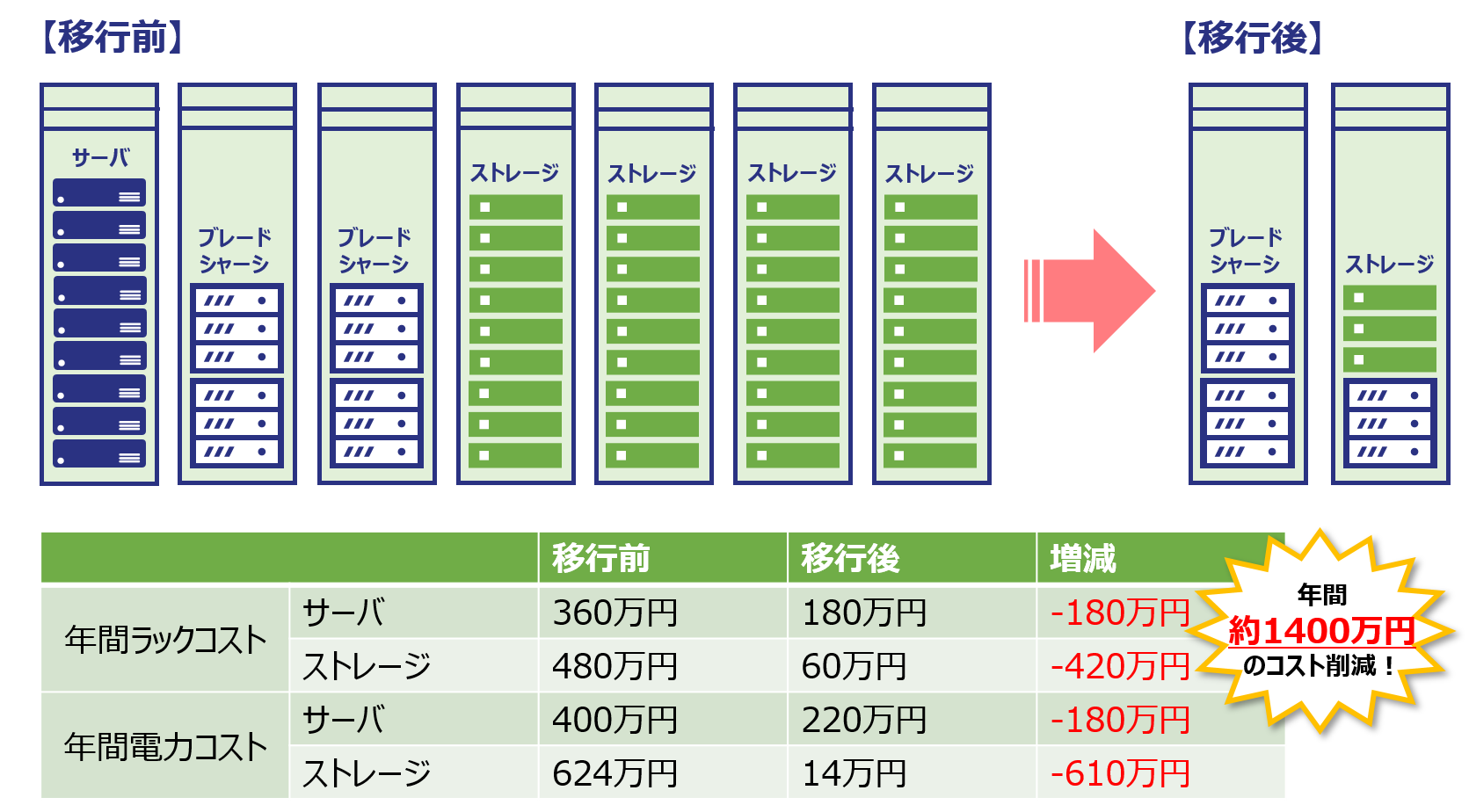

さらに、ラックスペースや消費電力の削減は、データセンターに支払う料金の削減に繋がりました。ここでは1ラックあたり毎月10万円、電気代は1Wあたり毎月20円掛かるものと仮定して計算してみました。(1kWhにすると約27.8円)

その結果、年間のラックにかかるコストはサーバで180万円、ストレージで420万円の削減になりました。また、電力コストはサーバで180万円、ストレージで610万円の削減になり、トータルでは年間1,400万円近くの削減効果があったようです。

おわりに

如何でしたでしょうか? 情報が少し古いですが、サーバ・ストレージのリプレース効果は非常に高いことがお分かり頂けたのではないでしょうか。まだまだクラウドへの完全移行はできないところも多いかと思いますので、オンプレのリプレース時の計画などにお役立て頂ければ幸いです。

最後に、3年運用してみて感じたことは、データ増加のスピードが予想以上に速く、先が読めないことでした。ある程度の増加は見越して設計していましたが、結果として拡張を重ねることになりました。さらにストレージコントローラの販売終了で拡張できなくなってしまうことも経験しました。教訓としては、パーツの販売状況を運用中もウォッチし、販売終了前に拡張を済ませておくことが必要と痛感しています。

今後、弊社においても基盤のクラウド比率を上げていく見込みです。また日々の運用をまとめてお伝えできればと考えています。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。