目次

先日より、数回にわたってクラウド型の仮想デスクトップの記事を書いています。

特定ベンダを推さない日記:仮想デスクトップ編(その1)

特定ベンダを推さない日記:仮想デスクトップ編(その2)

特定ベンダを推さない日記:仮想デスクトップ編(その3)

今回は、お客様がDaaSに期待していることについて、実際のところをご紹介したいと思います。

DaaSへの大きな期待、、、それはズバリ!!

コスト削減、工期短縮、可用性向上、の3つではないでしょうか。

記事が長くなってしまうので、今回は「コスト削減」について記載していきます。

コスト、下がるんでしょ!?

最初に結論を記載しますと、「一概には言えない」となります。

ネットワーク利用料の予測を建てられるかどうかが、決め手になると考えます。

まずはコスト構造を見てみましょう

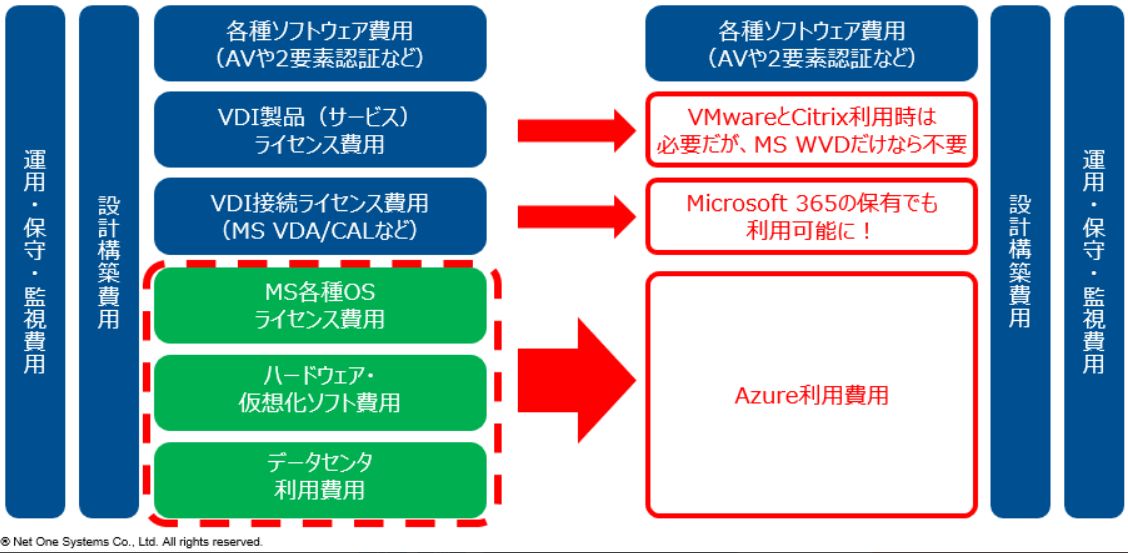

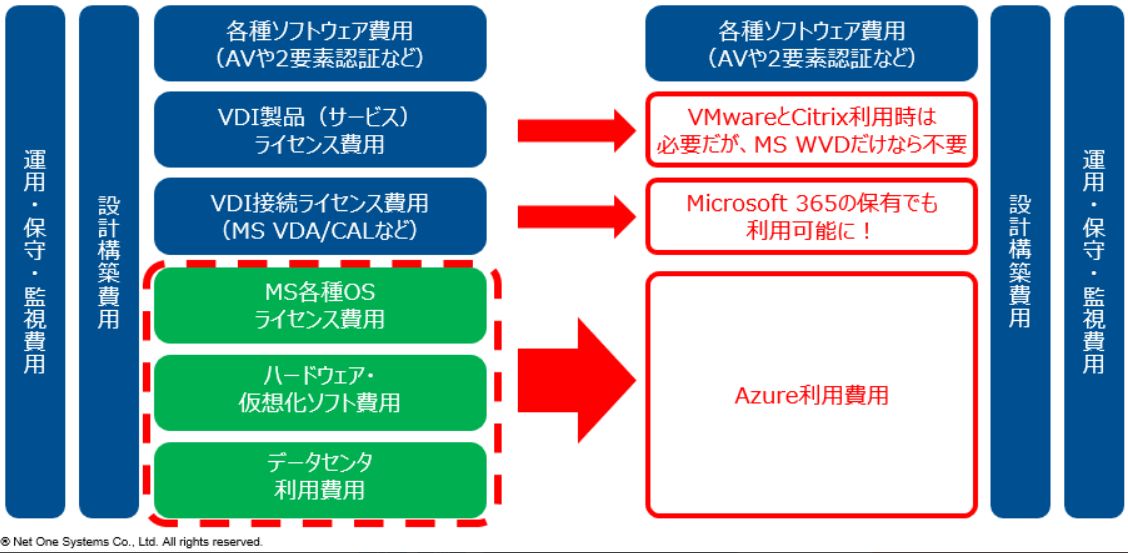

下図は、従来のオンプレ型(左側)とクラウド型(右側)のコスト構造を比較したものとなります。

VDI製品ライセンス費用

たとえばVMwareであれば、従来のオンプレ型ではHorizonのライセンスを購入していました。

その一方でクラウド型の場合でもHorizon Cloudのライセンスを購入する必要があります。

価格に多少の差異はありますが、総コストに対する大きなインパクトはありません。

ただし、VMwareやCitrixではなく、Microsoft社のWindows Virtual Desktop(ネイティブWVD)を使う場合は、この部分のライセンスが存在しないため、その分のコストを圧縮することが可能です。

VDI接続ライセンス費用

従来はVDAやCALといったアクセス権ライセンスの購入が必要でした。

しかし、クラウド型ではMicrosoft 365を購入していれば、VDAやCALを購入する必要がなくなりました。

Microsoft Officeのライセンスに加えてVDAなどを買っていた従来よりも効率的な投資ができるようになったと言えるかと思います。

余談:Microsoftさんに神がいた!

最近、以下のライセンスガイドが公開されました。超おススメです。

FAQの一部に難解な部分が残りますが、従来よりは格段にわかりやすく解説されています。

Microsoft 「Windows Virtual Desktop ライセンスガイド」

https://download.microsoft.com/download/1/9/5/1950150d-1d00-457e-9cfb-fb4839a00c36/WVD_License_Guide_rev1.0_Public_Edition.pdf

コスト構造上、差が出るポイントは・・・

仮想デスクトップ製品のライセンスに対する出費は額の多寡はあれどゼロにはならず、VDI接続ライセンスについてはMicrosoft 365に含まれるため投資を効率化できるものの、やはりコストをゼロにできるわけではありません。

したがって、従来のハードウェアなどの費用がAzureの利用費用に置き換わる部分がポイントになってきます。

このブログに試算した結果(金額)を掲載することができないため、是非一度、以下の計算ツールを使って計算し、オンプレVDIのハードウェア基盤費用と比較して頂ければと思います。

VM稼働率やデータ使用量などは、ある程度おおまかに推測を立てられるかと思います。

Microsoft「料金計算ツール」

https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/calculator/

やっぱりネットワーク費用が推測しにくい

計算をしてみるとわかると思うのですが、ネットワーク費用の予測が非常に難しいかと思います。なぜなら、課金単位となる「Azureから送信するデータ量」の推測が難しいからです。

VDIが社内のシステムと通信する場合(※)は、その通信量を普段から計測しておかなければ試算自体が不可能に近いかと思います。

※DaaSから社内への大容量通信の例

- 社内のプリンタへの印刷トラフィック

- 社内のファイル共有サーバとのファイル転送通信

- 構成によっては社内のWebプロキシに折り返す通信

- 社内からDaaSを使う場合はVDIの画面転送通信

Azureのネットワークコストがブラックボックスな状態で導入を進めると、フタを開けてみたら総コストが予算を超過してしまった!!というリスクがあります。

したがって、現在のネットワーク通信量を予め把握しておくことが非常に大事です。

計画段階で、まずはいろいろな会社から提供されているネットワークアセスメントサービスなどをご検討してみてはいかがでしょうか。選択肢の一つとして、以下のリンクも参考にしていただければと思います。

ネットワンのネットワークアセスメント

ZDNet「「Flowmon」を利用した共同ソリューション」

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。