- ライター:丸田 竜一

- 2011年 ネットワンシステムズ入社

入社後は無線LAN製品を担当し、最近はCisco DNA Centerを中心に、Cisco Enterprise Network製品を担当。

日々の技術調査や製品検証評価で習得したナレッジをもとに、提案・導入を支援している。

趣味は海外旅行。行く先々でそこにある無線LANが気になってしまう。

目次

こんにちは、ネットワンシステムズ 応用技術部の丸田です。無線LAN技術担当として、主にCisco Systems社の製品を担当しています。

今回は話題になり始めている無線LANの新規格"Wi-Fi6E"を解説します。

急いでいるかた向けに、今回解説するのは以下の3点です。

|

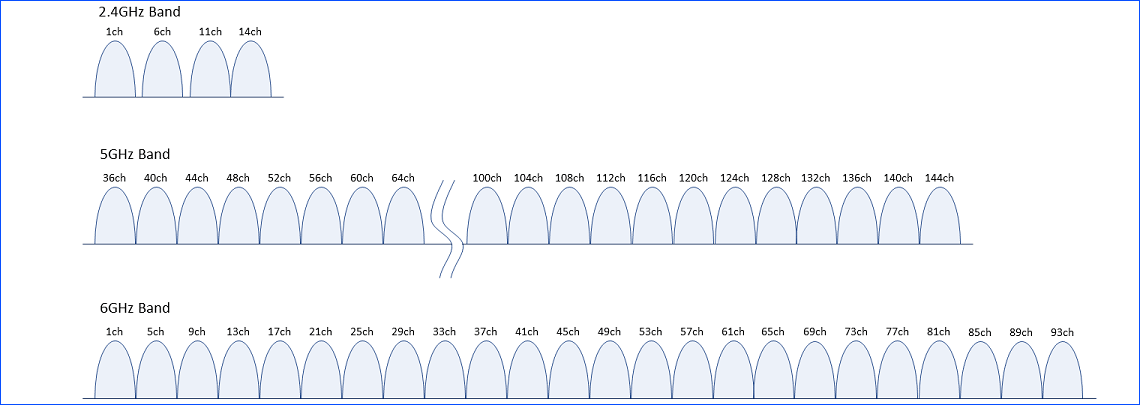

Wi-Fi6Eとは

まず、Wi-Fi6Eについて解説します。Wi-Fi6Eとは、拡張されたWi-Fi6(802.11ax)です。使用可能な周波数帯が拡大されます。今までの無線LANでは、2.4GHz帯の4チャネルと5GHz帯の20チャネル、あわせて24チャネルが使用できます。Wi-Fi6Eではさらに6GHz帯の24チャネルも使えるようになり、チャネル数が2倍に拡張されます。

無線LAN通信は限られた電波リソースを共用しているため、通信する端末の数や通信量が増えると通信の品質が低下する特徴があります。Wi-Fi6E で6GHz帯のチャネルが使えるようになることで、端末の分散が図れるため、今よりも通信の品質が向上することが期待できます。

図.チャネル配置イメージ

日本でのWi-Fi6Eの状況

新しい規格のWi-Fi6Eですが、まだ日本国内で認可されてないため使えません。総務省の調査や議論などが進められている状況で、法整備の後に使えるようになります。2022年4月19日に一部答申の内容が公開され、この資料からWi-Fi6Eに設定される条件が読み取れます。無線LANの導入や展開で議論になることの多い、①チャネル、②送信出力と設置条件について資料から読み取れることを解説します。本記事はリンク先の総務省資料を参考に作成しています。

総務省|報道資料|「6GHz帯無線LANの導入のための技術的条件」

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000142.html

① チャネル

Wi-Fi6Eの技術的な仕様としては59チャネル(1200MHz)が使用可能です。国ごとに使用可能なレンジは異なり、アメリカでは最大限の59チャネル(1200MHz)が、EU地域では24チャネル(500MHz)が使えるようです。先に紹介した通り、日本では当初、EU地域と同等の24チャネル(500MHz)が使えるようになる見込みです。それ以上のチャネルを使用可能にするか、検討が継続されます。

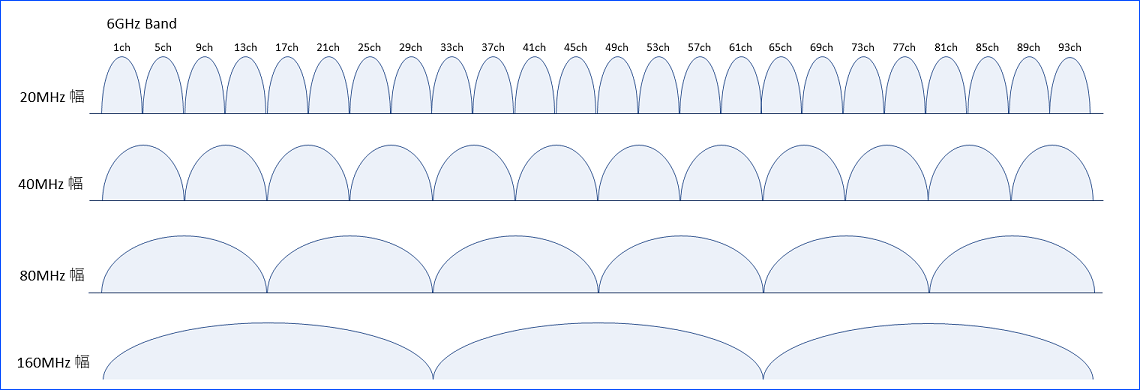

使用可能なチャネルが増えることはいくつかのメリットがあります。たとえば、近くにあるAP同士が同一のチャネルを使用してしまう、いわゆる"チャネル被り"の心配が減ります。チャネルごとに接続する端末が分散し、通信品質の向上が期待できます。また、複数のチャネルを束ねて通信帯域を拡大する、チャネルボンディング機能が使いやすくなります。無線LANは通常1チャネルあたり20MHzの通信帯域を使用しますが、この機能を使用すると40MHz,80MHzもしくは160MHzへ通信帯域を拡大し、伝送速度を向上します。

使用可能なチャネルの数が限られているため、特にAP台数が多い環境ではチャネルボンディングは使いにくい機能でした。Wi-Fi6Eでは6GHz帯も使えるようになり、使えるチャネル数が増えます。このことから、より多くの場面でチャネルボンディング機能が使えるようになり、より高速な無線LAN通信が期待できます。

図.チャネルボンディングイメージ

② 送信出力と設置条件

チャネル以上に議論になることが多い、どこまで電波が届くのか?というような疑問に関連する、アクセスポイント(AP)の電波の送信出力についてです。

6GHz帯の無線LANでは出力について3パターンのモードが規定されており、

・SPモード (Standard Power)

・LPIモード (Low Power Indoor)

・VLPモード (Very Low Power)

と、それぞれ呼称します。

この中で、LPIモードとVLPモードが当初日本で使えるようになる見込みで、SPモードの可否は検討が継続されます。オフィス等に導入する企業向けや一般家庭で使用される無線LANではLPIモードが使われると想定しています。

- SPモード (Standard Power)

日本での導入が当初見送られる予定のSPモードは、最も強く電波を送信できるモードです。今までの無線LANに比べて、より強い電波を送信できます。

しかしながら、強すぎる電波は他の通信システムへ影響を与えてしまう可能性があります。6GHz帯は衛星通信事業や放送事業などの通信システムが使用しており、それら既存のシステムへの影響を最小限にする必要があります。アメリカではそれらのシステムとの距離を十分離した上での使用が求められ、APの位置情報を登録、認可を得たうえで、SPモードが使用できます。今までの無線LANシステムは、基本的に登録や免許の必要がなく運用を開始できましたが、そうした性質が異なります。SPモードの使用可否は、総務省を中心に検討や調査が行われているようです。将来的に日本で使えるようになったとしても、アメリカと同様のスキームは必要と思われ、自由に展開できないことから広く普及することはないだろうと予想しています。

- LPIモード (Low Power Indoor)

LPIモードは6GHz無線LANの主流の動作モードになると考えられます。LPIモードはいままでの2.4GHz/5GHzの無線LANと比べて、電波の最大送信出力に違いはなく、EIRP 23dBm, 10dBm/MHzと規定される見込みです。このことから、電波の届く距離が大きく異なることはなさそうです。ただし、屋内利用限定の制約があり、屋外での無線LAN展開はできません。加えてAP筐体からのアンテナの取り外しができません。今までとは異なり、設置場所に応じてアンテナを選択するようなことができなくなります。

- VLPモード (Very Low Power)

VLPモードはより電力が低い状態で動作し、EIRP 14dBm, 1dBm/MHzと規定される見込みです。SPモードやLPIモードと違い、設置場所の制約がなくなり、屋外での使用も可能となる見込みです。その名の通りに出力が弱いことから、用途が限定される動作モードになると想像しています。

製品のリリース時期について

Wi-Fi6Eに対応している端末のリリースは日本でも始まっており、法整備や認可が済んでいる諸外国ではAP製品の販売が始まっていると聞きます。日本でのAP製品の販売は今までの新製品リリースと同じように、基本的に法整備の後に販売が開始されるでしょう。今のところその時期は明言されていませんが、2022年末ごろ以降になるとアナウンスしているメーカーが多いように思います。

私が担当しているCisco Systems社は、Catalyst 9136というAP製品を発表しています。そのほかのメーカーからも続々と製品が発表されているようです。

Wi-Fi6Eの懸念点

Wi-Fi6Eや6GHzについて、いくつかの良さを紹介しましたが、もちろん懸念すべきポイントもあります。いま念頭にあるのは2点です。

- 対応端末が必要

Wi-Fi6Eに限らない点ですが、新規格に対応する端末でないと新規格の良さは享受できません。Wi-Fi6E対応のAPを導入したとしても、端末が対応していなければ6GHzでの通信はできません。とはいうものの、無線LANは比較的早く規格の入れ替えが進み、それに合わせて対応製品がリリースされます。数年後にはWI-Fi6E対応端末が普及し、多くのユーザがその良さを体感できるようになっているでしょう。

- Wi-Fi6の拡張

冒頭でも紹介した通り、Wi-Fi6EはWi-Fi6を拡張したものです。Wi-Fi6Eの導入にあたってはWi-Fi6の制約を受け入れる必要があります。その最たるものがセキュリティ方式のWPA3の使用だろうと思われます。Wi-Fi6/6Eはセキュリティ方式にWPA3を使用する必要があり、今までの無線LANでWPA2などのセキュリティ方式を使用している場合、WPA3へ移行する必要があります。

さらに未来のWi-Fi

Wi-Fi6の普及が進みつつあるときに気の早い話題ですが、Wi-Fi7になると目される次の無線LAN規格 IEEE 802.11beの標準化も進んでいます。11beはWi-Fi6Eで拡張される6GHzの規格となる見込みです。

私はこれまで無線LANエンジニアとして2.4GHzや5GHzに注力しており、他の周波数帯の無線通信はほとんど扱ったことがありません。Wi-Fi6E, 11beの利用拡大が進み、6GHzは今後主流になっていく可能性があります。6GHzの特徴や特性、注意点を知ったうえで扱わなければと緊張感を持ちつつ、これからもテクノロジーの進化を楽しみにしています。

なお、今回のブログ記事では、あえて平易な言葉を選び、一般的ではない内容を省略しました。専門としている皆様には見苦しい文章となっている箇所もありますが、そういった点についてはご容赦ください。

また、将来の動向は筆者の予想であり、確実なものではありません。筆者および当社はこの記事に紹介した内容について保証しません。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。