目次

第1回、第2回でテレワークとWeb分離の方式の特長について書いてきました。

第3回となる今回は、方式レベルでの選定ポイントをまとめていきます。

方式の特長のまとめ

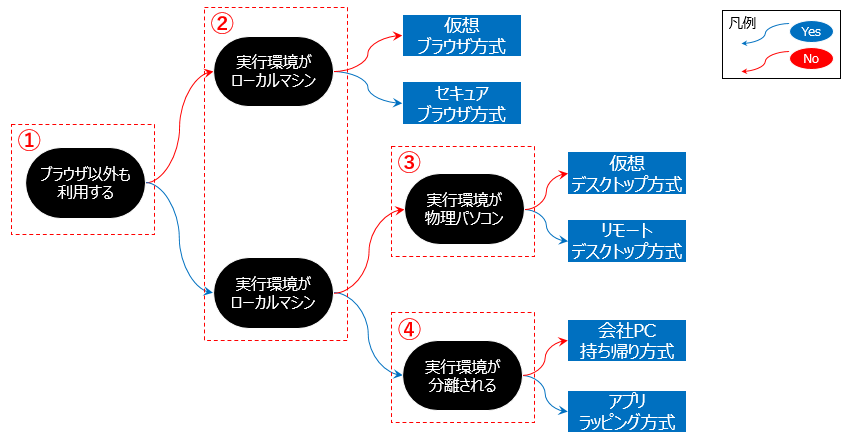

仕組みの観点から、各方式の大きな違いを以下のようにまとめてみました。

①ブラウザだけで業務が完結するかどうか

ブラウザしか利用できないのか、

ファイルサーバやブラウザ以外のアプリも利用できるのか、

という違いになります。

②データを処理するマシンがローカルマシンかどうか

データを処理するマシンがローカル

(テレワークなら自宅、Web分離α型ならクローズド系統)に存在するか、

リモートに存在するか、という違いになります。

③データを処理するマシンが物理PCかどうか

データを処理するマシンが、サーバ上に展開された仮想マシンか、

社内の自席にある物理パソコンか、という違いになります。

④実行環境が分離されているかどうか

データを仮想的に隔離された領域のなかで実行するか、

ローカル領域で実行するか、という違いになります。

これらの仕組み上の大きな違いから生まれる

メリット・デメリットを次の項目で詳しく説明していきます。

方式選定の検討ポイント

方式ごとの検討ポイントを以下の表でまとめてみました。

緑ぬりのセルが、ポジティブな内容、

赤ぬりのセルが、ネガティブな内容、

黄ぬりのセルは、どちらともいえない内容となります。

差が明確にわかるよう、なるべく黄ぬりのセルが出ないように、

個人的な主観で、敢えて様々な要素を切り捨てて極端に色付けしてみました。

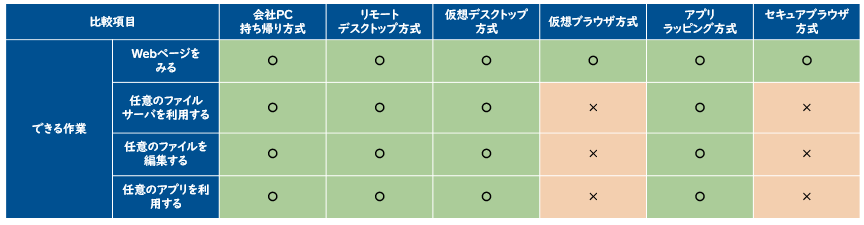

できる作業

▲補足説明

仮想ブラウザ方式とセキュアブラウザ方式では、

例えば、ファイルサーバの操作やブラウザ以外のアプリの利用など、

ブラウザを使ってできない操作は実行できません。

また、Windows統合認証など、

Windowsに依存する機能も利用できないことが多いです。

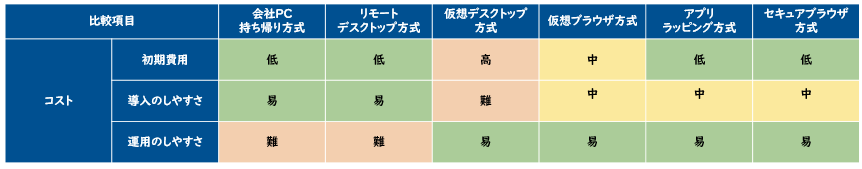

コスト

▲補足説明

会社PC持ち帰り方式とリモートデスクトップ方式は、

資産管理対応、大量の物理端末のアップデート対応、故障時の交換対応など、

端末台数が多くなるほど、それなりの人員体制を設ける必要があります。

その反面、仮想デスクトップ方式は、

仮想化基盤(サーバ・ストレージなど)やライセンス費用が高額になりますが、

メンテナンス対象はマスターOSのみであり、仮想マシンを一気に展開できるため、

アップデートの適用漏れや、物理的なパソコン交換作業などが無くなります。

運用面のポイント

▲補足説明

仮想ブラウザ方式、アプリラッピング方式、セキュアブラウザ方式は、

Webページが正常に表示されるか、アプリケーションが正常に動作するか、

導入前の段階や運用フェーズで継続的に検証を実施する必要があります。

また、仮想ブラウザ方式は、ブラウザタブを開きすぎると

サーバ基盤の負荷が高騰してWebページ閲覧の速度が急激に低下する、

といったサイジング関連のトラブルが発生しやすい方式となります。

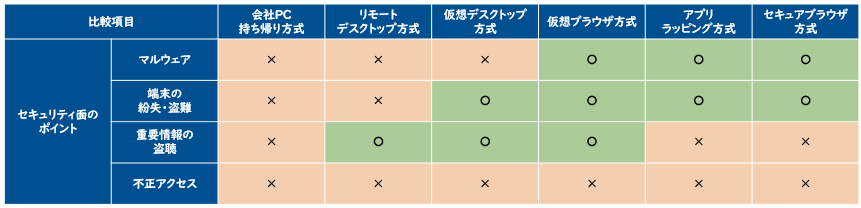

セキュリティ面のポイント

▲補足説明

マルウェア対策については、

仮想ブラウザ方式、アプリラッピング方式、セキュアブラウザ方式は、

一般的なクライアントOSとは異なる環境のため、

アンチウイルスソフトの動作がサポートされていない製品が多いです。

しかし、(製品によりますが、)利用終了後に環境ごと削除する、

exe形式のファイルの実行を禁止する、などの機能を実装しているため、

一般的なクライアントOSのマシンと比べると堅牢な仕組みだと考えます。

重要情報の盗聴については、

リモートデスクトップ方式、仮想デスクトップ方式、仮想ブラウザ方式は、

画面転送型の方式となるため、仮に暗号化された通信が復号化されたとしても、

実データが盗聴されることはないため安全である、といえます。

不正アクセスについては、

多要素認証を組み合わせるなどの対策がどの方式でも必要です。

検討例

具体的な例を用いて方式選定のイメージをお伝えしてみたいと思います。

要件の例1)

・テレワーク環境を作りたい

・テレワーク環境では社内の業務システムやファイルサーバを利用させたい

・社内-自宅間での実データの転送は暗号化されていれば許容できる

・データが漏洩しない仕組みになっていれば自宅パソコンへのデータ保管は許容できる

こういった要件の場合は、アプリラッピング方式が良さそうです。

その一方で、アプリケーションの動作検証を行う体制を整備する必要があります。

要件の例2)

・Web分離環境を作りたい

・インターネット接続系のネットワークではブラウジングだけできればよい

・環境の利用が完了したタイミングで環境をリフレッシュさせたい

・ネットワーク系統間では実データの転送はさせたくない

こういった要件の場合は、仮想ブラウザ方式が良さそうです。

また、この要件の2点目が、ブラウザだけでなく、ファイルサーバやそのほかのアプリを

利用させたい、ということになれば、仮想デスクトップ方式が良さそうです。

さらに加えて、4点目の画面転送の要件が必須でない場合はアプリラッピング方式が有力です。

おわりに

今回は、各方式の特長と、検討ポイントを整理しました。

ちなみに、単純に緑ぬりのセルが多い方式が優れている、という話ではありません。

対象業務の内容、コスト、運用体制、セキュリティ、業務継続性など、

いろいろな観点からトレードオフして方式を選定していくことになります。

次回は、「方式間の違い」から一歩踏み込んで、

「製品間の違い」をお伝えしていきたいと思います。

ご意見やご相談は随時受け付けています。お気軽にご連絡ください。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。