- ライター:知念 紀昭

- メーカーで生産ライン業務を経験後、製品の評価・設計を担当。

その後SIerでシステム設計構築業務を経てネットワンシステムズに入社。

入社後は仮想化ハードウェア・ソフトウェアの評価・検証業務、クラウドソリューション業務などを担当。

現在は、主にデータの利活用・機械学習ビジネスを推進している。

目次

サイバー空間とフィジカル空間が融合するスマート社会「Society5.0」とセキュリティ課題

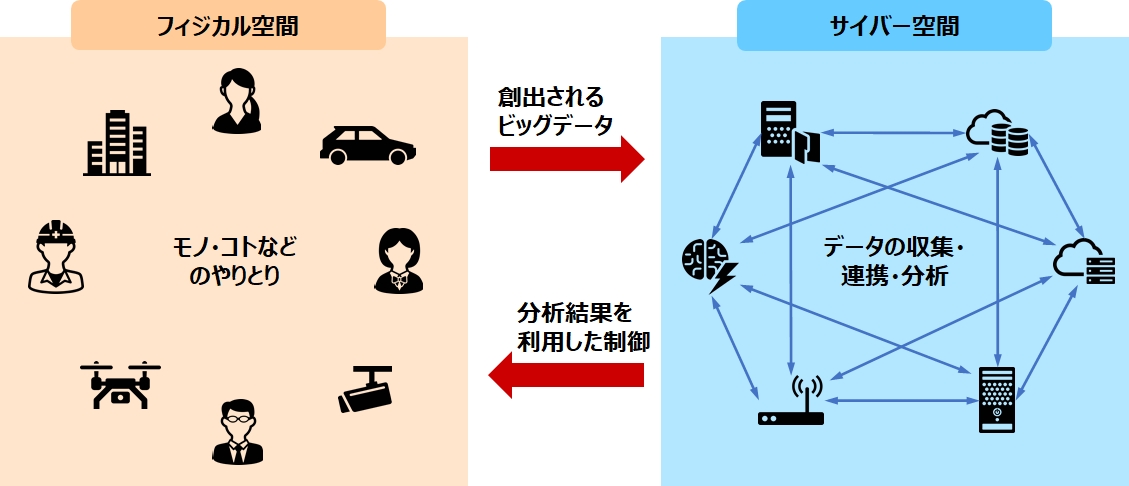

近年、IoTによりフィジカル空間の情報がデータとしてサイバー空間に収集され、人工知能で分析され新たな知識が得られるようになりました。今後、サイバー空間で得られた分析結果からフィジカル空間を制御し、新しい価値を生むスマート社会「Society5.0」が訪れようとしています。この新しい社会では、サイバー空間とフィジカル空間の関係が密になり、様々なモノやデータがダイナミックに両空間を跨って相互作用します。

図1:社会におけるモノとデータのつながり

この社会の訪れへの期待と同時に、セキュリティ面での新しい脅威の出現に不安を感じないでしょうか?

経済産業省が2019年4月に策定したサイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)では、サイバー空間からの攻撃がフィジカルに到達する脅威や、フィジカル空間に侵入してサイバー空間へ攻撃を仕掛けるケースなどを課題として挙げています。

本稿では、サイバー・フィジカル融合の活用例とセキュリティ課題、その解決方法を提案いたします。

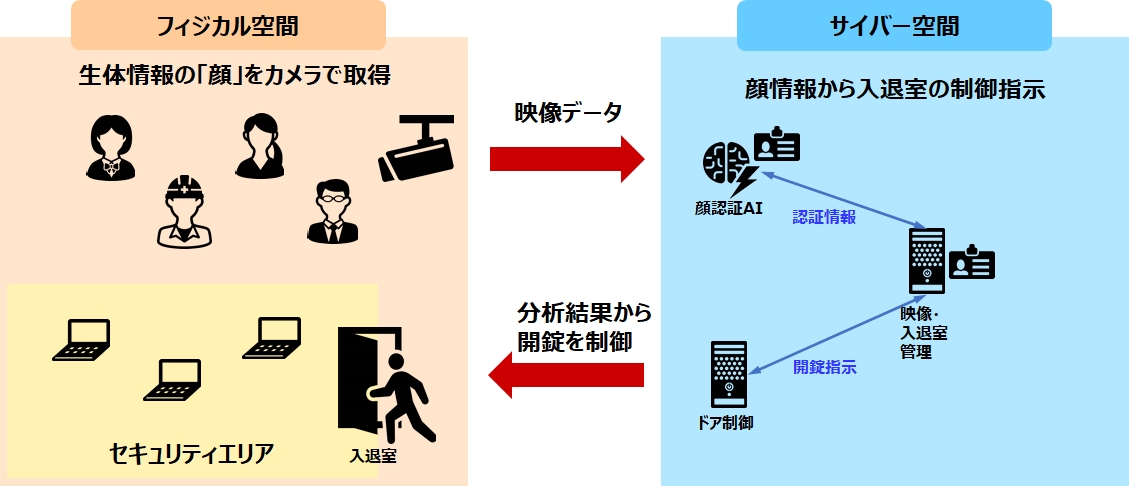

顔認証の入退室管理で、よりセキュアに

多くの企業や組織では、セキュリティエリアへの入室にIDカードを用いた入退室管理が行われています。しかしながらIDカードの貸し借りや紛失による「なりすまし」セキュリティリスクがありました。これにフィジカル空間情報の「顔」認証を組み合わせると、生体情報に基づいた二要素認証を実現しセキュリティを高められます。

図2:フィジカル空間の「顔」情報をサイバー空間で解析、サイバー空間からフィジカル空間の扉を制御

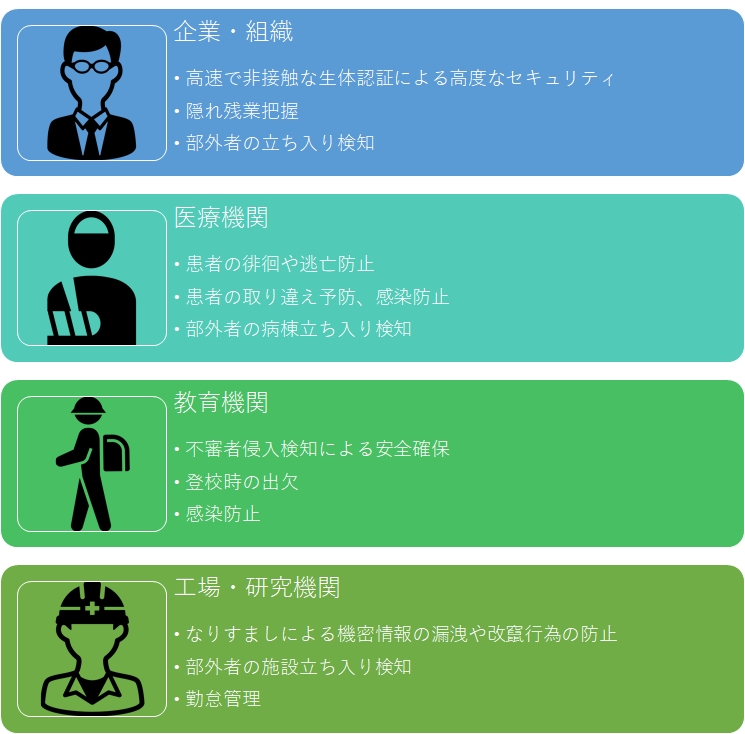

顔認証は指紋認証などの生体認証と比較して、カメラに映った時点で認証する高速性と非接触による清潔性のメリットがあります。カメラに顔が映った時点で認証が行われるため、隠れ残業の把握や部外者立ち入り検知も可能です。工場・研究機関においては機密情報の漏洩や改竄行為の防止が図れます。また医療機関では、問題となっている患者の徘徊や逃亡防止、患者の取り違え、感染防止、部外者の病棟立ち入り検知への応用が期待できます。そして教育機関においては、不審者侵入検知による安全確保、登校時の出欠へ活用できます。

図3:顔認識入退室システムの応用例

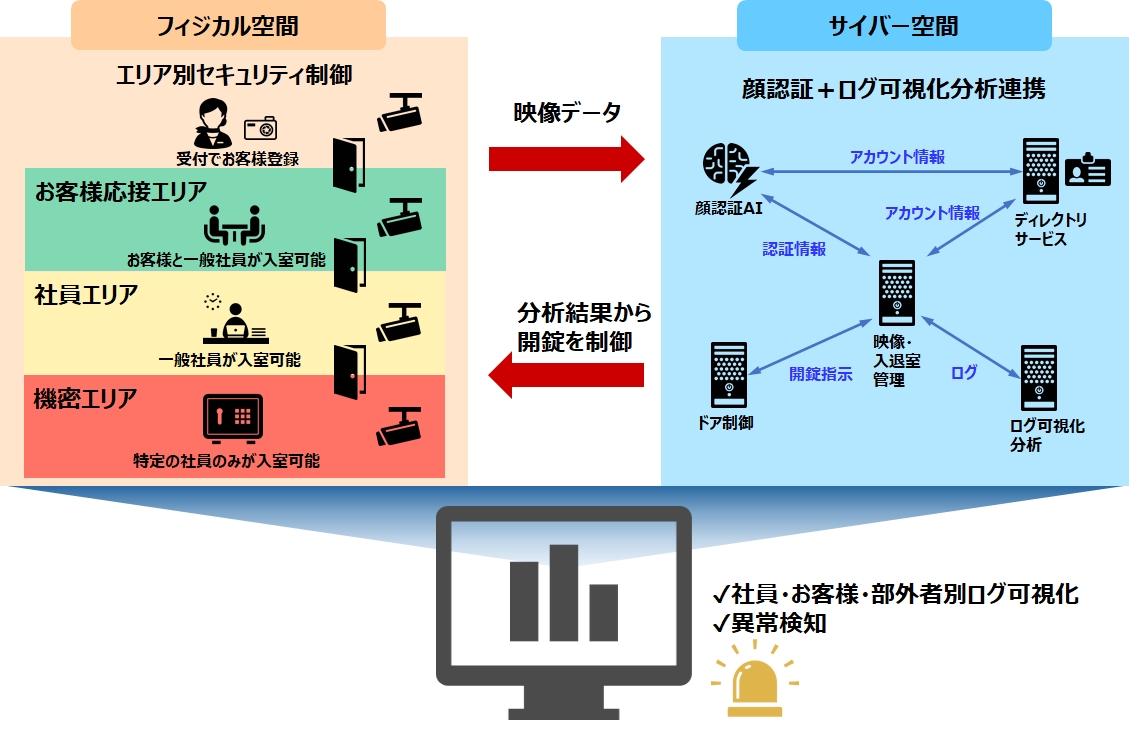

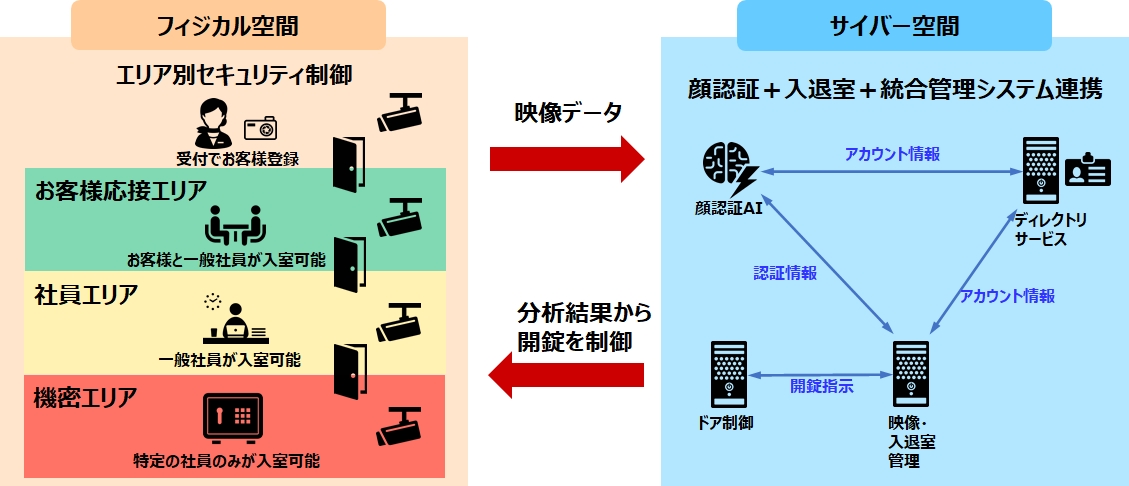

統合管理システムのユーザ情報と顔情報を紐づけて、より高度なセキュリティに

多くの企業・組織ではユーザ情報をActive DirectoryやLDAPなどのディレクトリサービスで統合管理しています。ディレクトリサービスでユーザ情報と顔情報を紐づけることにより、顔認証システムの利用がより容易になります。一般社員は社員エリアには入室可能で機密エリアへの入室不可とするような、セキュリティエリア別の入退室制御も可能です。

またお客様を事前登録しておけば、お客様応接エリアまでは入室許可し、セキュリティエリアへの入室を許可しないなどの制御もできます。さらに部外者がカメラに映った時点でアラートを受け取るようにすると、迅速にセキュリティ対応をおこなえます。

図4:統合管理システムとの連携でより高度なセキュリティを実現

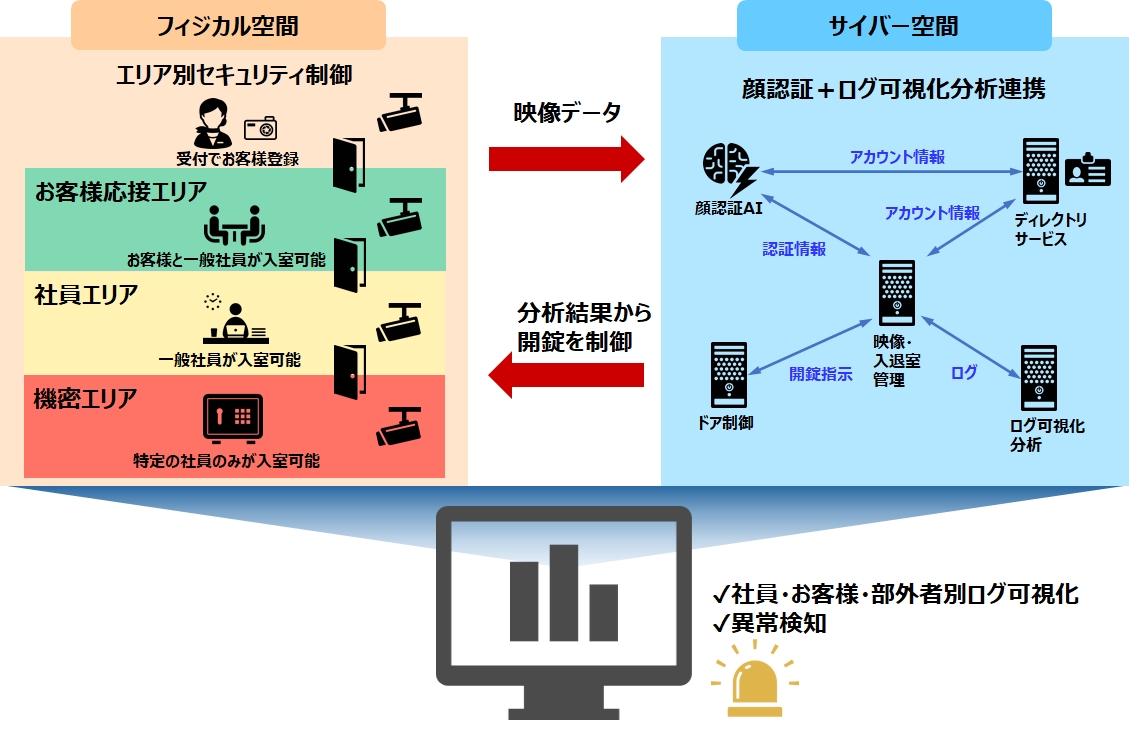

サイバー空間とフィジカル空間の両方のデータを融合し、可視化・分析

フィジカル空間とサイバー空間の両方のログやアラートを集約し可視化・分析すると、攻撃の防御に有効です。例えば来場者の情報を社員・お客様・部外者別に分類すれば、社員しかいないはずの時間にお客様や部外者がカメラに映った場合に、異常事態が発生していると気づくでしょう。

図5:ログを分析し可視化、異常検知

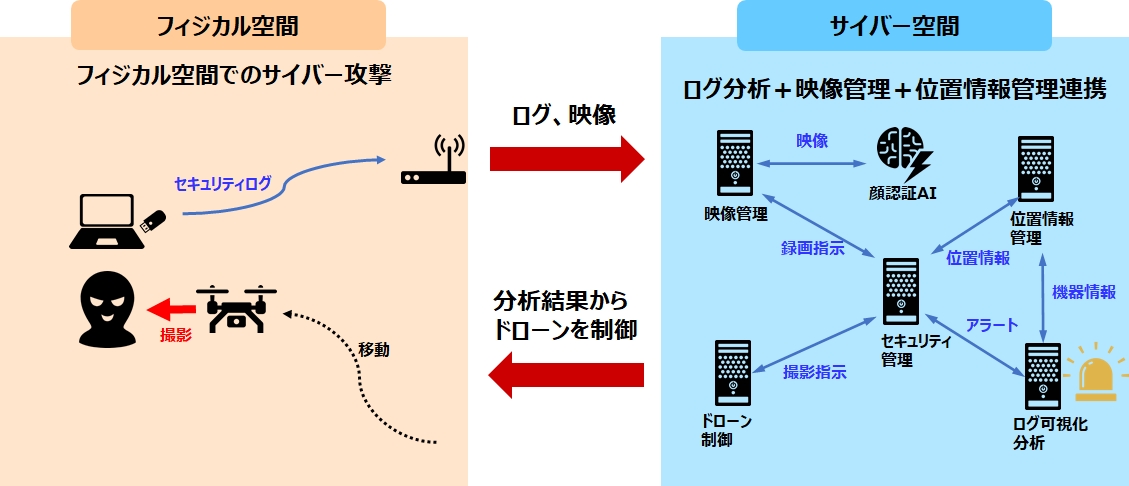

フィジカル空間防御を突破されて、サイバー攻撃を仕掛けられた場合の防御

万が一フィジカル空間防御を突破されてサイバー攻撃を仕掛けられた場合でも、サイバー・フィジカル・セキュリティで防御すれば、被害を最小限に抑えられます。

例えば、何らかの方法で攻撃者がフィジカルセキュリティを突破し、機密情報の入った機器にUSBメモリを挿したとします。その場合、サイバー空間からUSBメモリ挿入アラートを受け取り、機器の位置情報に基づきカメラポジションを現場に向けて撮影すれば、攻撃者の映像を取得できます。また広範囲を防御したい場合には、カメラ搭載ドローンを活用すると良いでしょう。

図6:サイバー空間のセキュリティログからフィジカル空間情報を取得

この例では、フィジカル空間で起こったサイバー空間攻撃を起点としており、サイバー空間での分析結果をもとにフィジカル空間の情報を新たに取得しています。その情報をさらにサイバー空間で分析するため、より高度なサイバー・フィジカル・セキュリティと言えるでしょう。

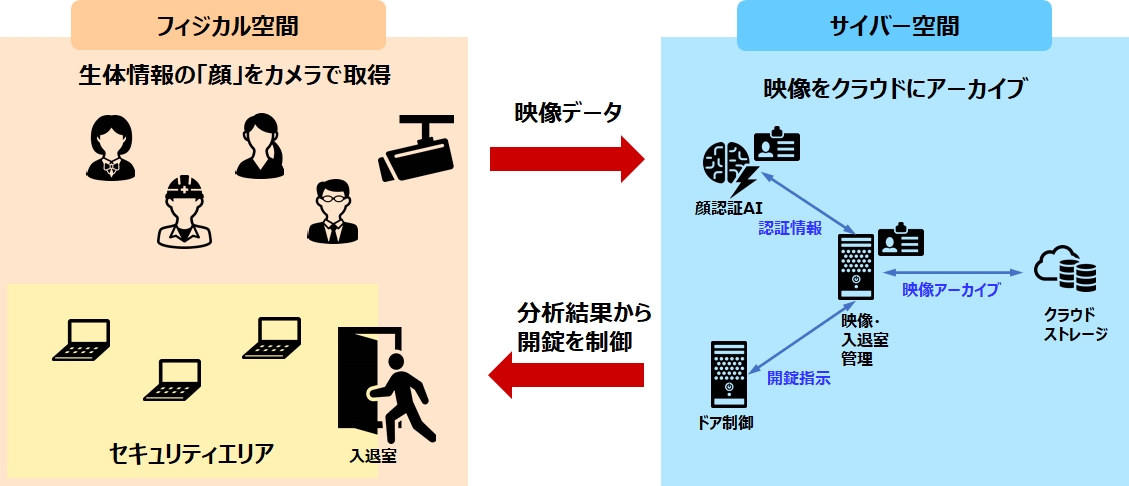

カメラ映像を低コストのクラウドストレージにアーカイブ

カメラ映像を長期保存しておけば、セキュリティ事故に気付いた際に過去にフィジカル空間で起こった内容を再生できます。録画された動画は調査でのみ必要となるため、滅多に再生される性質のものではありません。オンプレミスに長期保存すると増大する容量に合わせて都度ストレージを用意する必要が有り、運用負荷が増大します。クラウドの低コストストレージにアーカイブすれば、費用の極小化を図れます。再生される可能性が高い直近の映像のみをオンプレミスで保存すれば良いのです。

図7:映像をクラウドにアーカイブ

最後に

サイバー空間とフィジカル空間が融合するスマート社会「Society5.0」は、新しい価値を生み出すと同時に新たな脅威の出現を生む可能性があります。今回は、映像データを用いたサイバー・フィジカル融合の活用例とセキュリティ課題、その解決方法をご紹介いたしました。

ネットワンシステムズでは、実際に製品を組み合わせたデモをご覧いただくことも可能ですので、弊社の担当営業までご相談ください。

参考文献

- 経済産業省「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)を策定しました」 https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/cpsf.html

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。