目次

こんにちは、渡邉と申します。

私は弊社情報システム部でインフラ系(ネットワーク・サーバ・ストレージ等)システムを担当するエンジニアです。

弊社はネットワークやプラットフォーム各種サービスをお客様に提供しています。そのため、システムの業務改革・効率化・安定稼働といった一般的な情報システム部門の業務に加え、自社で扱う商品を導入し、得られた知見を提供することもミッションとしています。今回は、仮想基盤のリプレース時に得られたノウハウの一部を皆様にお伝えしようと思います。

リプレースの背景

まずは実施の背景からお話ししていきます。

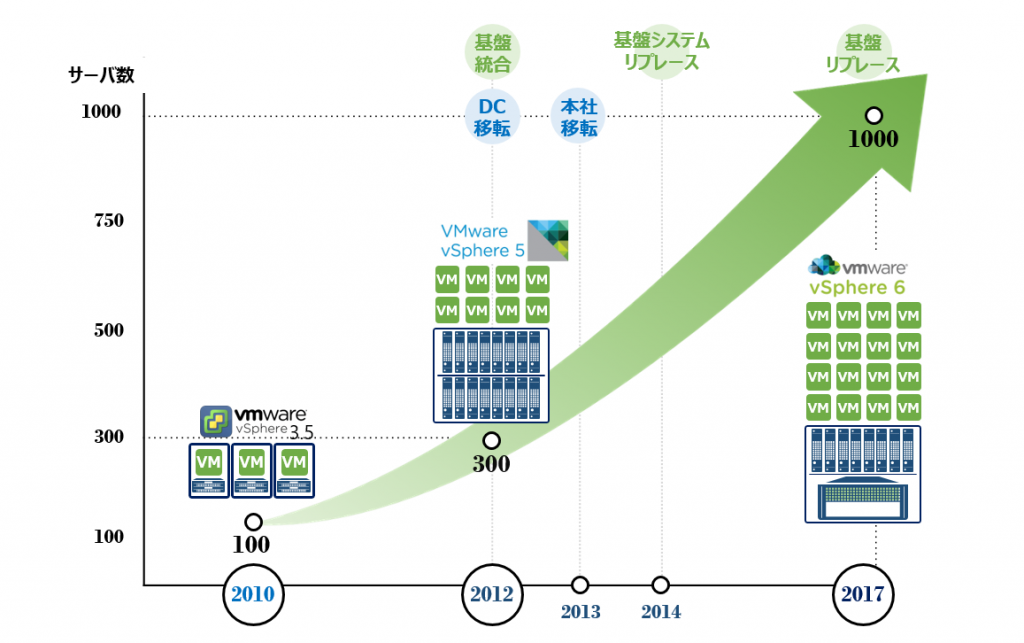

弊社の基盤は、2010年頃に物理サーバ環境から仮想サーバ環境(VMware vSphere 3.5)へのリプレースを始め、2012年にはデータセンター(DC)移転と同時に仮想基盤の統合を行いました。2014年には基幹業務システムの刷新を行い、仮想サーバ数が大幅に増えていきました。

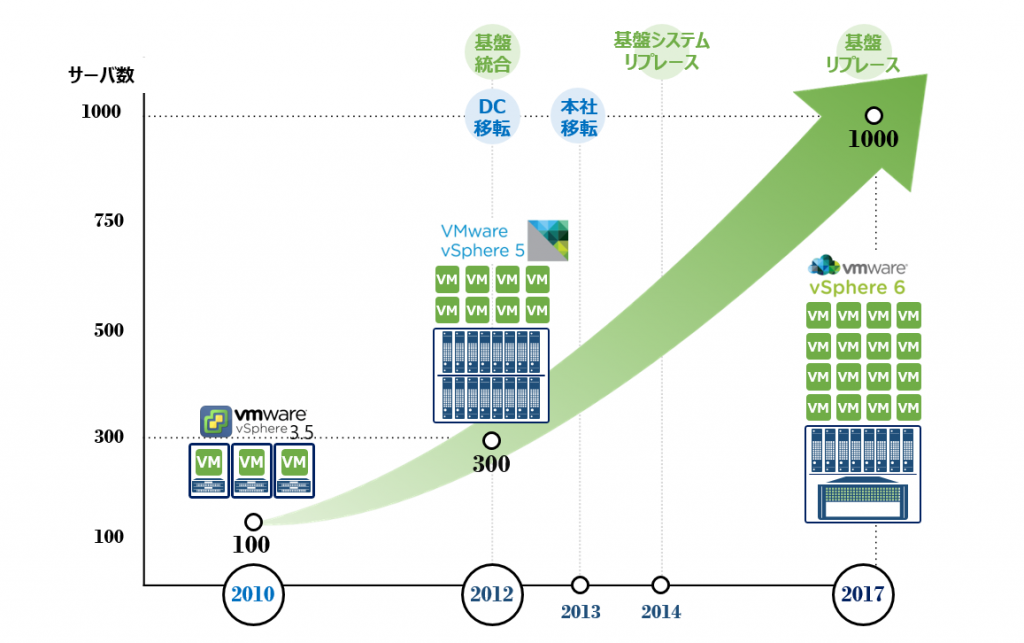

基幹システムの刷新においては、ストレージについても大幅に増強が必要となり、基盤全体に以下のような課題が生じてきました。

これらの課題を解決するために、2016年から次世代の基盤として以下のような視点でリプレースを検討していくことになりました。

リプレースにあたって検討した項目は大きく6つです。

リプレースの検討

最新情報の収集と方針の決定

リプレースを計画にするにあたり、まず当時最新の技術についての情報収集から行いました。

技術の進歩は早いものです。日頃自ら情報収集するのは大切なことですが、なかなか時間が取れない方も多くいらっしゃることと思います。そのため、私はRFI (Request for Information)を作成してメーカやベンダーから情報を収集しました。

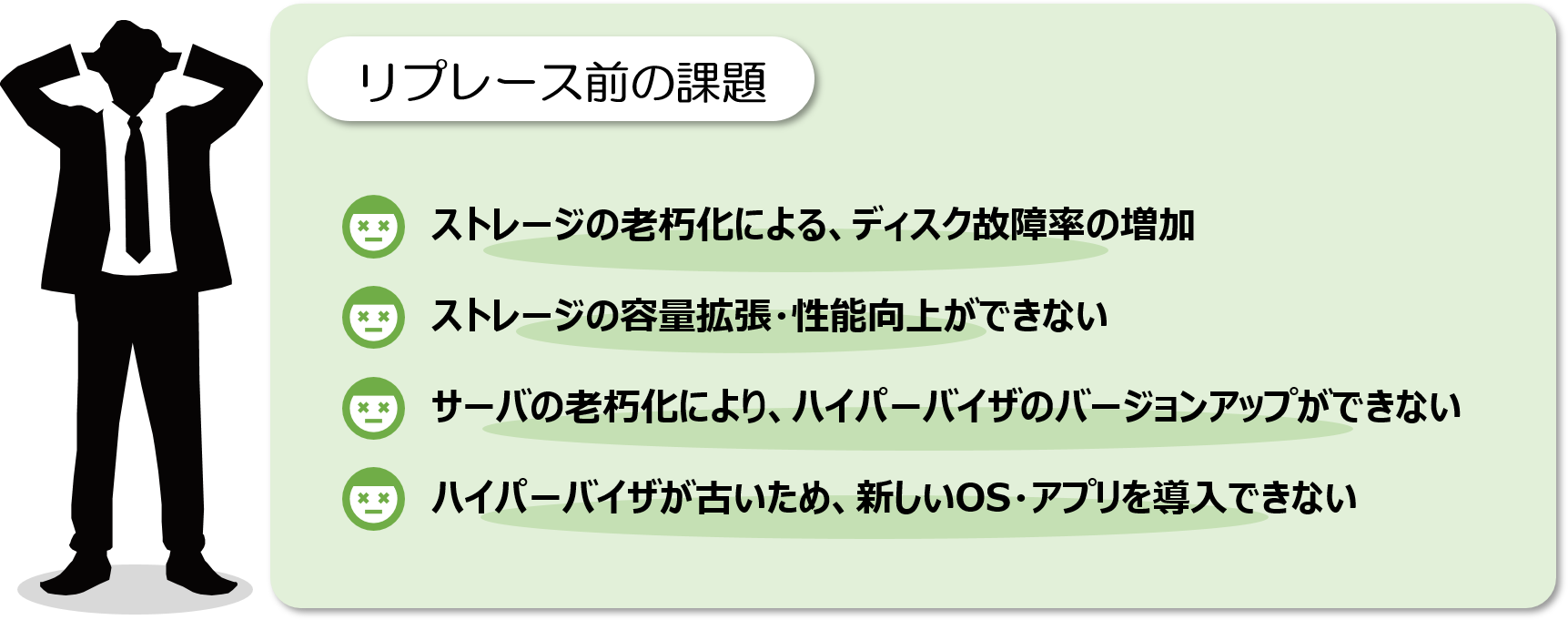

収集した内容でポイントになるのが、リプレース先としてクラウドサービスを活用するのか、オンプレミスにするのかの判断だと考えます。当時、弊社としては、クラウドサービスのハイパーバイザーの提供状況などから、移行時のサービス停止時間や社内運用知見の蓄積を考慮し、オンプレミスでリプレースする事を判断しました。また、収集で得られた新技術や新機能については、様々な制約事項が隠れている事が多々あります。そのため、メーカやベンダーには制約事項含めての情報提供を促すよう進めていく事が重要だと思います。

メーカ選定

情報収集の後はメーカ、製品の選定です。先のRFIで収集したデータを元にRFP (Request for Proposal) を作成します。

弊社では、従来使用していたストレージから劇的なサイズの縮小が可能という、別のストレージメーカの提案を受け、メーカの変更という一大決心をすることになりました。

Tips!!

弊社におけるストレージ機能の選定ポイントは、次のようなものでした。・オールフラッシュ

・圧縮、重複排除

・クラウドからの監視、予測機能

設計構築

次の5つについて構成の検討を行いました。

【サイジングと拡張性】

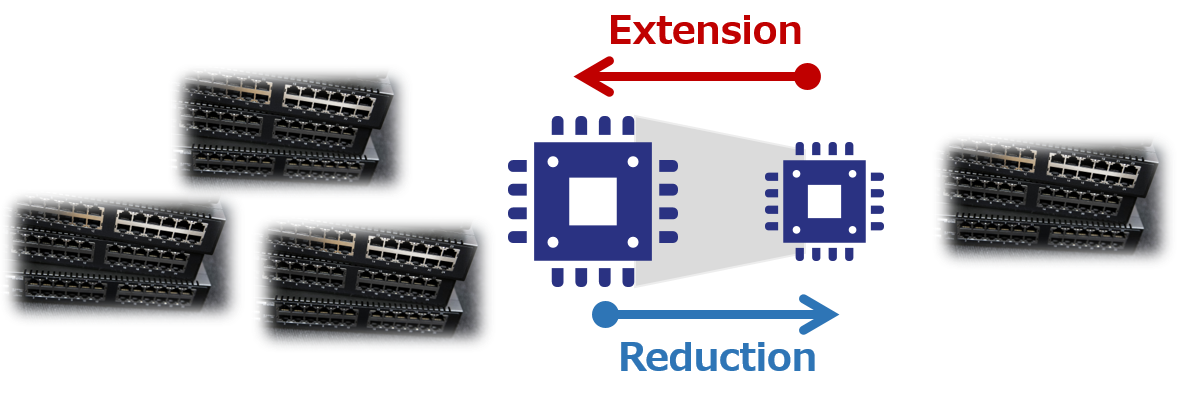

CPUやメモリの集積度向上や、ストレージの圧縮・重複排除などの新技術により、以前導入したときよりも少ない台数、省スペースで従来と同等の性能、実効容量を実現できることが多くなっています。サイジングは難しいところがあるので、確実に進めるにはプロトタイプを作ったり、アセスメントを受けたりする方がよいと言えます。耐用年数中に必要量が増えることを見越して、ある程度の余裕を持たせることも必要です。

ただ、余裕を持たせたつもりでも足りなくなることは多々あります。サーバの性能、スイッチのポート数、ストレージの容量など……オンプレならではの悩みです。あとから増設、拡張することは可能か、どのように拡張するのかについても、あらかじめ検討しておくと良いかと思います。

【 ネットワーク 】

利用するプロトコルや実現方法によって、大きく変わってくるのがネットワークの設計です。弊社の場合、ストレージ側のインターフェイスにFCを使っているため、サーバ側のインターフェイスを以下2パターンの構成から選択する必要がありました。

・FCoEを使う

・ファイバチャネルとイーサネットに分離する

FCoEの利点は、ファイバチャネルとの親和性とその利点(高い信頼性)を担保しつつケーブリングを少なくできるところです。いわゆるスパゲティと呼ばれる配線の複雑化を排除してスッキリさせられます。一方、欠点としては、障害時にネットワークとストレージが一度に切れるところで、切り分けの面で不利になります。FCoE対応のユニファイドスイッチも高価になりがちです。

弊社では配線を簡略化できるメリットを活かして、FCoEを選択しました。

また、弊社では一部にiSCSIのストレージも使用しています。iSCSIには以前、速度的な制約がありましたが、イーサネットの性能が向上した現在では問題にならなくなっています。また、iSCSIは廉価なイーサネットスイッチでネットワークをまかなえるため、配線の簡略化だけでなく、安く構成できるメリットもあります。このような選択肢も有効だと思います。

【 冗長性 】

エンタープライズクラスの製品は、幾つかの構成パーツは冗長化することが可能です。主なところでは、ノード、電源、ネットワーク、ファイバチャネル、PCIeカード、ドライブ(HDDやSSD)などです。できるものはすべて冗長化するという考え方もありますが、拡張性や使いやすさ、価格を犠牲にする場合もあります。バランスの見極めが必要なところです。

【 ラック上の配置、消費電力 】

忘れがちなのが、データセンター内での19インチラックへの物理的な設置レイアウトや、電源など物理、ファシリティ面の設計です。

ラックの重量制限や電源容量を超えないよう配置する必要があります。これが結構難しく、限られた場所を効率的に使えない場合もあります。

また、電源についてもAC100V、200Vの種別、プラグの種類など、マシンの対応状況により設備側の準備を行います。

ケーブリングについては、長さと密度から実際に配線できるよう検討します。

【 ライセンス 】

物理か論理かに関わらず、ライセンスが必要になるシステムは多くあります。ライセンスの更新は別のタイミングになることもありますが、今回のリプレースが自社で所有しているライセンスの範囲内なのか、新たに購入する必要があるのかは確認が必要です。

Tips!!

仮想基盤で重要な設計のポイントとして、インタオペラビリティ(相互運用性)の確認があります。

各製品を組み合わせて使用する際は、それぞれメーカからサポートされたバージョンの組み合わせであることを、必ず事前に確認しておきましょう。

確認する対象 インタオペラビリティを確認する相手 バージョンを確認する例 サーバのファームウェア ストレージ、仮想化プラットフォーム ESXiの指定バージョンに対応するBIOSバージョンは何か ストレージのファームウェア サーバのファームウェア、仮想化プラットフォーム ESXiの指定バージョンに対応するファームウェアバージョンは何か 仮想化プラットフォーム サーバ・ストレージのファームウェア

管理サーバESXiとvCenterのインタオペラビリティは取れているか 仮想マシンのOS 仮想化プラットフォーム 展開したいWindows、Linux Distributionのデプロイに対応しているか バックアップソフト 仮想化プラットフォーム 指定のESXiのバージョンに対応する、バックアップソフトのバージョンは何か 監視ツール 仮想化プラットフォーム 指定のESXiのバージョンに対応する、監視ツールのバージョンは何か

移行方法

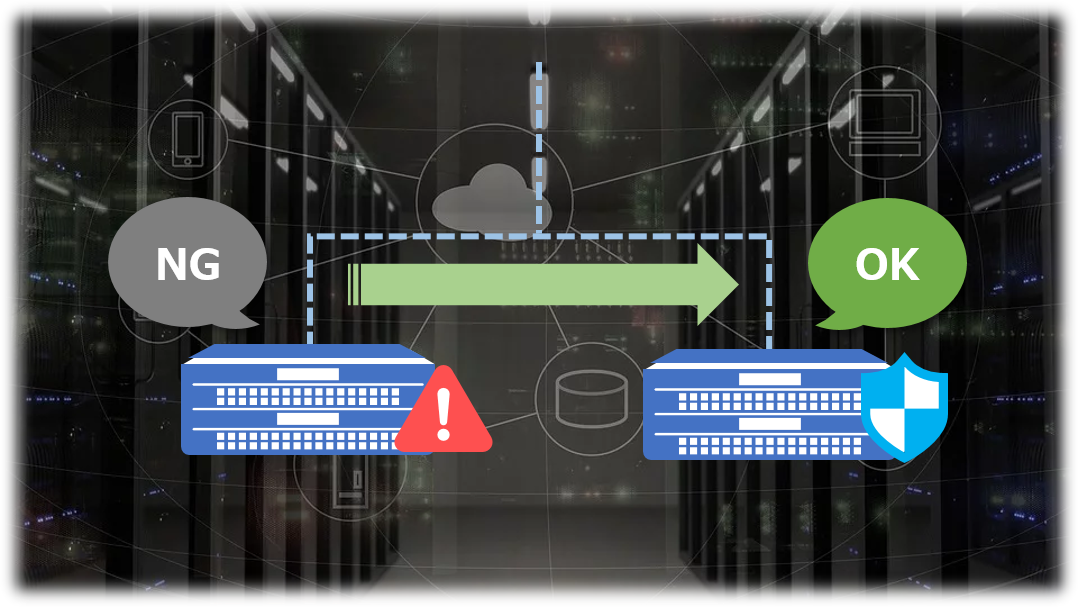

構築よりも気を遣うのが、既に動いているシステムの移行方法の設計です。日常業務を止めずに作業する必要があります。そのためには、移行対象のシステムをいつどの程度停止できるか、停止してはいけないかにより、設計段階から考慮が必要になります。

弊社では、主にライブマイグレーションする方法で、移行を行いました。

実際に移行する段階では、業務システム担当やヘルプデスク、停止にシビアなユーザなどとの調整が必要になるでしょう。

Tips!!

システムの重要度で移行方法を使い分けることは有効です。弊社では次のようにしました。

種類 移行方法 特徴 基幹システム システムを計画停止し、ストレージのレプリケーション機能を使用して移行 パフォーマンス影響の最小化

停止時間は差分コピーにより短縮可能その他のシステム vMotionとStorage vMotionによるライブマイグレーション ダウンタイムなし

所要時間は余り読めない

スケジュール

手順を計画するには時間が必要です。メーカ・ベンダーでの見積検討、承認や機器のリードタイム、構築、試験など、それぞれ時間が掛かります。また、プロトタイプの構築やアセスメントを行う場合には追加で期間が必要になるでしょう。

コスト

リプレースを計画する際に重要になるのがコストの問題です。組織の上層部から承認を得るためには、これまでと比較し運用コストを削減できることが示せると良いでしょう。以下の費用について算出しておくと良いでしょう。

・保守費 (サーバ、ストレージ等)

・データセンターのラック使用料 (ラック数を削減するとコストが下がる)

・電気料金 (機器点数を削減するとコストが下がる)

・ライセンス費用

・作業費 (バージョンアップや変更作業等)

Tips!!

既存システムの保守満了後に更新すると、初期導入の際に掛かった保守費よりもコストが上がることがあります。

比較するデータセンターのラック使用料・電気料金は、3~5年分で見積もりましょう。意外に高くなります。

おわりに

今回はここまでです。基盤リプレースで考慮するポイントについて説明いたしました。次回はリプレースを実施した効果についてお話ししようと思います。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。