- ライター:中嶋 太一

- 現在は東日本第2事業本部SP事業戦略部にて、応用技術部時代よりかはフロント寄りのプリセールス業務に従事。

過去には、XOCにてCisco/Juniper社のルータやスイッチを始めとしたNI製品全般の障害対応業務や応用技術部にてCisco ASR9000/NCS5500(IOS-XR), Juniper Mist Wired/EX, Apstra/QFXの製品担当業務に従事。

保有資格:

CCIE RS, SP

JNCIP-DC, SP, ENT

JNCIS-MistAI-Wired

目次

こんにちは。

最近データセンター(DC)スイッチ担当になったこともあり、今回はDCスイッチの内部アーキテクチャ(主に転送処理)に関して、簡単に紹介したいと思います。

駆け出しのDCスイッチ担当としては、基本的な知識の習得方法として、ハードウェアアーキテクチャから理解することを始めております。

また、traditionalなスイッチのアーキテクチャと比較することで、理解が深まるものとも考えております。

※ここで言うtraditionalなスイッチとは、一般的なLANスイッチを指しております。

DCスイッチの特徴

ネットワークベンダよりリリースの最近のDCスイッチの中には、1つのチップ上でスイッチの転送処理を全て行うという簡素な作りのものがあり、SoC(Switch on ChipやSystem on Chip)と呼ばれます。

DCスイッチは、その名前の通り、データセンター内で利用されることを目的としております。

データセンター内では、サーバ間の通信がEast-WestやNorth-Southの向きで大量にやりとりされ、かつ遅延に敏感なアプリケーションが利用されるのが実情です。

そのようなトラフィックの転送を行うスイッチの要件として、大容量、低遅延が挙げられます。

あくまでも一般的な傾向ではありますが、エンタープライズで利用されるLANスイッチ1台(コアスイッチ想定)のバックプレーン容量は、数百Gbpsとなります。

その一方で、DCスイッチ1台(Spineスイッチ想定)は、数Tbpsとなります。

※バックプレーン容量とは、スイッチの内部帯域を表します。

また、LANスイッチの遅延が概ねusec単位であることに対し、DCスイッチは、概ねnsec単位となります。

※当然スイッチの種別により上記の内容が当てはまらない場合もあります。

転送アーキテクチャの比較

次に、LANスイッチの転送処理のアーキテクチャと、DCスイッチの転送処理のアーキテクチャを比較します。

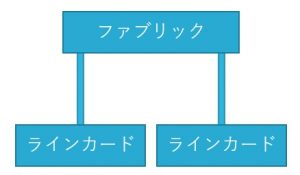

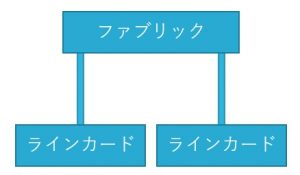

下記にスイッチ内部(シャーシ型)のイメージ図を示します。

ラインカードがファブリックに接続する構成は共通であるものの(図1)、DCスイッチでは、ラインカード上のアーキテクチャが大幅に異なります(図2)。

図1 LANスイッチ/DCスイッチの共通アーキテクチャ

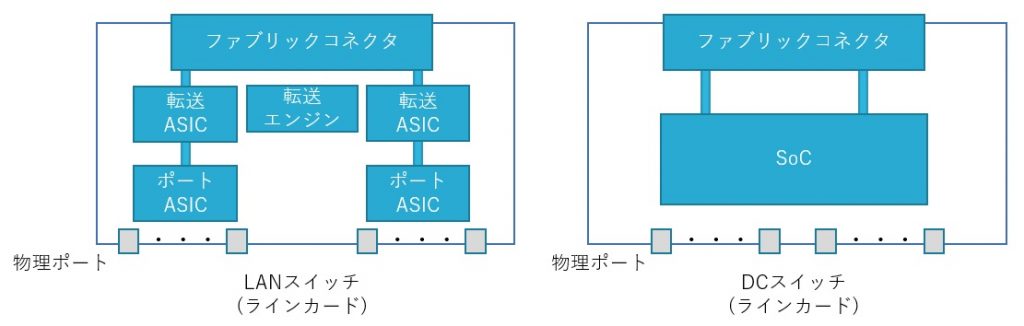

図2 LANスイッチ/DCスイッチのラインカードのアーキテクチャ

ただ、いずれのアーキテクチャにおいても、トラフィックの転送処理が行われる点は共通となります。

また、大雑把な括りではありますが、LANスイッチのラインカード上には、転送エンジンはじめ、転送ASIC、ポートASICが搭載されます。

それぞれの役割は下記となります。

転送エンジン:

トラフィックの転送を制御するための機構

転送ASIC:

トラフィックを転送するための機構

ポートASIC:

外部、内部への物理接続を提供するための機構

その一方、DCスイッチのラインカード上には、SoCのみが搭載され、LANスイッチで登場した全ての機構が集約されます。

SoCのメリット

では、LANスイッチのように複雑な機構とせず、簡素な機構とした場合のメリットは何になるのでしょうか。

色々と調べると、概ね下記2点に集約されそうです。

1. チップの小型化

2. チップの消費電力の低下

1.に関しては、半導体の微細化技術が進んだことで、チップが小型化し、複雑な機構が不要になり、簡素な機構となったと考えられます。

2.に関しては、複数のチップを組み合わせた場合、チップの数だけ電力を消費することになります。

しかし、SoCのみの1つのチップであれば、電力消費も抑えられ、電力消費が低下することで、発熱が抑えられることにもつながります。

余談となりますが、皆様が普段お使いのスマートフォンもSoCが採用されており、昔は大きかった携帯電話もスマートフォンへと小型化が進んだことを踏まえると、DCスイッチも同じ傾向をたどっていることが窺えるでしょう。

まとめ

今回は最近のDCスイッチの内部アーキテクチャに関して大まかに説明いたしました。

普段はあまり意識しない観点かもしれませんが、頭の片隅に置いておくと何かの時に役立つかもしれません。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。