- ライター:田中 勝也

- WAN最適化や帯域制御分野などの技術担当を経て、ADC(Application delivery controller)分野の製品及びSSL/TLS、Webアプリケーション、DNS セキュリティなどのテクノロジーの評価・検証・技術支援を担当

目次

働き方、環境の変化

働き方改革の推進が加速する昨今、テレワークの活用など、自宅や外出先等会社のオフィスに限らないいろいろな場所から効率良く働くことができる環境が求められています。そんな中、Office 365やBOXなどのクラウドサービスを使用する企業は増えていますが、すべての業務がクラウドサービスだけでできるとは限らず、コストや構成などの理由から自社データセンタなどのオンプレサービスも引き続き継続使用されているのも実情です。

そこで今回は、いろいろな場所からクラウドとオンプレのサービスを安全に使うことができる仕組みについてご紹介したいと思います。

クラウドとオンプレのサービスを安全に使う方法

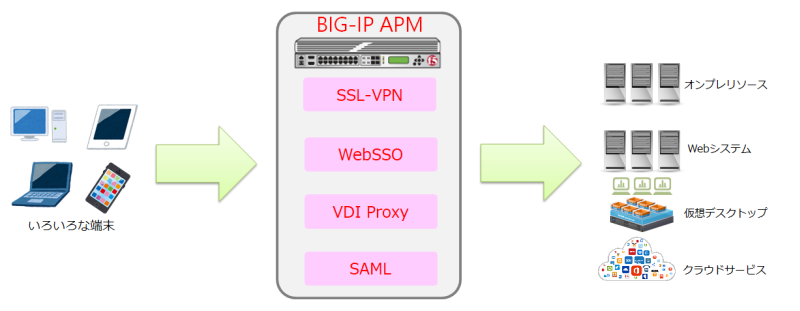

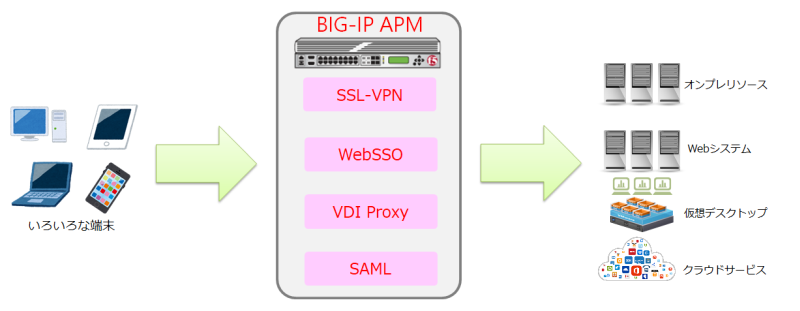

いろいろな方法がありますが、今回はF5 Networks社 BIG-IP APMを例にご説明します。

BIG-IP APMを使用すると、

・SSL-VPNでオンプレのシステムにアクセス

・Web SSOでオンプレやクラウドのWebシステムにアクセス

・VDI Proxyで仮想デスクトップにアクセス

・認証連携でオンプレやクラウドのサービスにアクセス

など、1台でクラウドとオンプレの両方に対して、リモートアクセス環境を提供できます。

安全なリモートアクセス環境を実現するには、不正アクセスを防ぐための多要素認証や端末の状態チェックが必要になります。

多要素認証によりアクセスを特定してあらかじめ許可された人や端末のみアクセス可能とすることはできますが、その許可されている端末が正常な状態とは限りません。例えば、アンチウィルスソフトが動いていない端末や、OSのパッチが実施されていない端末でリモートアクセスを許可すると、セキュリティリスクが高くなるため、端末が正常な状態かを確認して、セキュリティポリシーを満たす端末のみリモートアクセスを許可することも必要となります。

どちらもAPMだけで実現可能です。許可する条件は自由にカスタマイズや変更が可能ですが、昨今はアクセスしてくる端末の多様化により、許可する条件についてのお問い合わせを多く頂いております。

さらに安全、かつ、運用負荷が軽減される方法

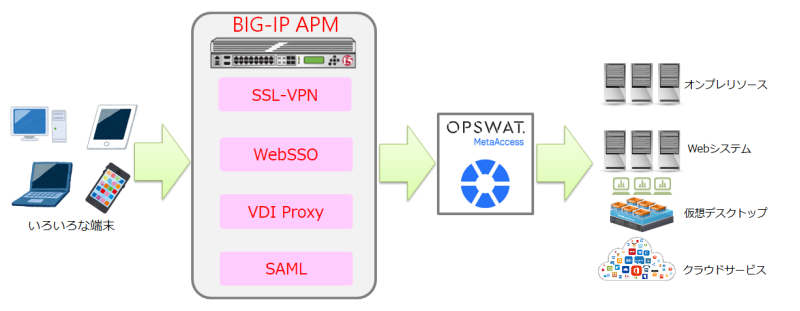

次にOPSWAT社 MetaAccessとAPMの連携についてご紹介します。

MetaAccessは、端末がセキュリティポリシーを満たしているか確認することができるサービスで、端末にエージェントを入れることで、端末の詳細な状態チェックが可能になります。APMで多要素認証、MetaAccessで端末の状態チェックを実施すると、両方がOKの場合のみクラウドやオンプレへのアクセスを許可することができます。

【MetaAccessとAPMを連携するメリット】

1.インストールされたアプリケーションに含まれる脆弱性情報、端末のバックアップ状況、スクリーンロック設定状況など、APM単独よりもより詳細な端末の状態チェックができます。

また、端末の状態チェックを実施するタイミングとしては、APM単独の場合は端末がAPMにアクセスした時だけのチェックになりますが、MetaAccessは管理コンソールでいつでもチェックすることができ、状態を可視化することもできます。

2.端末の状態チェックが失敗した場合に、MetaAccessはわかりやすい日本語のエラーページを簡単に表示することが可能なため、利用者からの問い合わせを減らすことができ、管理側の運用負荷を軽減させることが可能です。

APMでも利用者に表示するメッセージを自由にカスタマイズして作成できるのですが、MetaAccessでは標準で日本語のエラーページが用意されている為、カスタマイズしなくても失敗した【問題】【重要な理由】【解決方法】を簡単に表示でき、利用者自身で自己解決を進めることができます。

まとめ

APMだけでクラウドとオンプレの両方に対して多要素認証と端末の状態チェックを実施できますが、APMとMetaAccessを連携することで、さらに安全に、かつ、運用負荷が軽減されるという内容についてご紹介させて頂きました。クラウドとオンプレのサービスを安全に使う際のご参考になれば幸いです。

関連記事

・SSL可視化ソリューション入門

・OPSWAT

・OPSWAT Metadefender によるアンチマルウェア・セキュリティソリューション

・【ウィルススキャンの真実】そのファイル、大丈夫ですか!?

・【対岸の火事ではない高度なサイバー攻撃】 PDFなら安全は本当か?海外データから読み解く危険性

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。