- ライター:奈良 和樹

- 約12年、通信事業者向けの営業として、サービス設備、社内設備、法人営業部門などの現場を経験。その後、新領域や業界横断で活動すべく、営業推進部門へ。

モットーは「中心は顧客課題」。特定のテクノロジーに縛られず、幅広く扱いながら最適な組み合わせを模索して提案活動を行っている。

目次

前編に続いて、都道府県CIOフォーラム 第17回 春季会合への出典内容を記載しています。自治体様が事業継続をする上で必要となるICTインフラについて、「コラボレーション」「ネットワーク」「プラットフォーム」の3つの観点から講演とブース展示を行ってきましたが、後編では「ネットワーク」「プラットフォーム」に触れます。

②ネットワーク

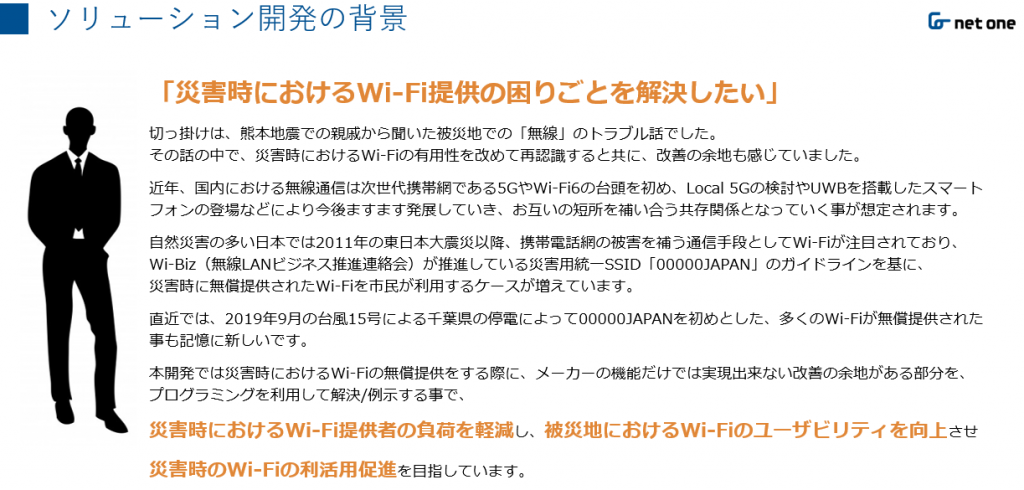

災害時に孤立せず、インターネットを使ってメールやSNSを使えることの重要性は言うまでもありません。

有事に無料で開放される公衆無線LAN、00000Japan(ファイブゼロ・ジャパン)があります。

平常時は止まっており、緊急時に速やかに開放されるものですが、切り替え手順が簡単で高度な技術スキルがなくても実施できることが望ましいでしょう。

Cisco社の無線アクセスポイントおよび管理サーバの機能をベースに、この利便性と付加価値を高めるソリューションを当社のエンジニアが開発しました。

出典:ネットワンシステムズ 講演資料

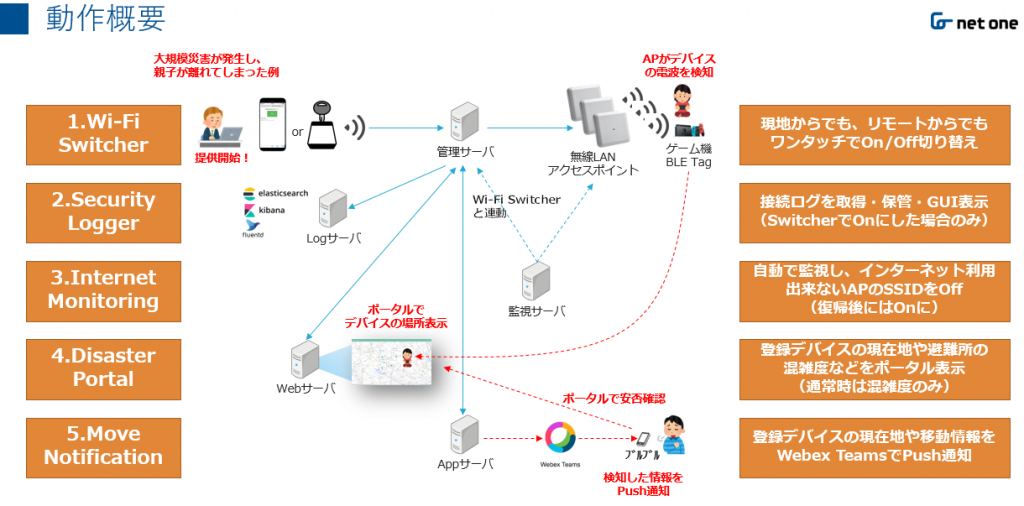

開発したのは、災害時にワンタッチで切り替えるための『Wi-Fi Switcher』と、連動する4つのモジュールになります。

出典:ネットワンシステムズ 講演資料

Wi-Fi Switcherはとてもシンプルです。

鍵を保管しておき、有事に取り出して現地で切り替えをするパターンと、スマートフォンから切り替えするパターンと、2つの手段を用意しています。

災害時にモバイル機器の通信制限がある可能性を考えて物理切り替えをしたいニーズと、物理的な移動時間を考慮してリモートで切り替えたいニーズと、ここは意見が分かれるところかもしれません。

このWi-Fi Switcherと連動する4つのモジュールの概要は下記のとおりです。

・Security Logger

無償提供の敷居を下げるため、提供するSSIDを有効/無効にしたタイミングで、無線LAN端末の接続ログを収集する仕組みを開発

・Internet Monitoring

現状のメーカー製APで提供されている接続ポートとの疎通確認だけでは解決できないため、APから見たインターネットを監視する事で、インターネットと通信が出来ないAPが出すSSIDを無効にする仕組みを開発

・Disaster Portal

地域が提供するポータル、防災GISとの登録/連携を前提として、APが電波を検知した登録デバイスの位置情報をMAP上に表示するポータルを開発

・Move Notification

APが検知したデバイスの場所や移動情報を、Webex Teamsと連携させ、能動的にユーザにPUSH通知する仕組みを開発

これらが連動することで、例えば、離れ離れになってしまった親子がWi-Fiを通じて安否確認ができるようなメリットが出れば、有事のインターネット接続環境を提供するだけではなく、利用者にとっても価値が高くなるのではないかと考えています。

出典:ネットワンシステムズ 講演資料

③プラットフォーム

台風19号による広域な被害や2018年9月の北海道でのブラックアウトが発生したことを考えると、システムが稼働するプラットフォームは地理的に離れた環境で動き続ける必要があります。

かつては複数のデータセンタをActive-Active構成で利用するには、大掛かりな設備と膨大なコストが必要でした。

現在は技術革新により、シンプルに実現する手段が登場してきています。

データを格納するストレージ技術の革新として、Pure Storage社の提供するActive Clusterはおさえておきたい機能です。

出典:ネットワンシステムズ 講演資料

1つの筐体内で冗長化されているのはもちろん、離れたデータセンタ間の筐体間でも冗長構成を取ることで、高い可用性を実現します。

ネットワークの遅延を考慮する必要はありますが、国内でも構築事例が既にありますので、次の基盤更改の際には検討してみてはどうでしょうか?

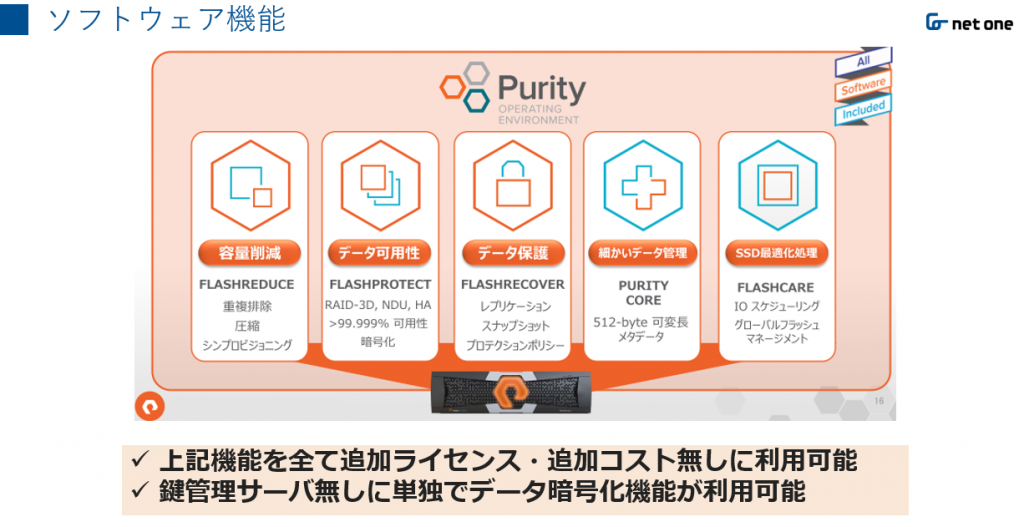

ハードウェア以外にソフトウェアでも特徴があります。

追加コスト無しにすべての機能を利用できるので、非常にシンプルです。

出典:ネットワンシステムズ 講演資料

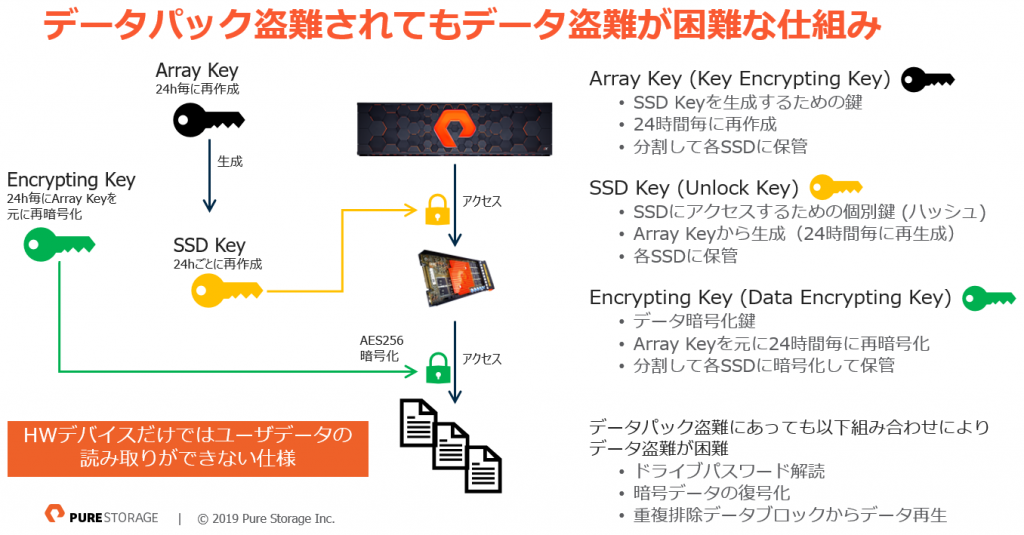

情報漏えい対策として暗号化機能についての問い合わせが増えていますが、追加装置・コストなしに標準機能で利用できます。

暗号化キーを組み合わせることでSSDからの読み出しに加えて、別のPureStorage筐体に挿しての読み出しも防ぐことができます。

出典:ネットワンシステムズ 講演資料

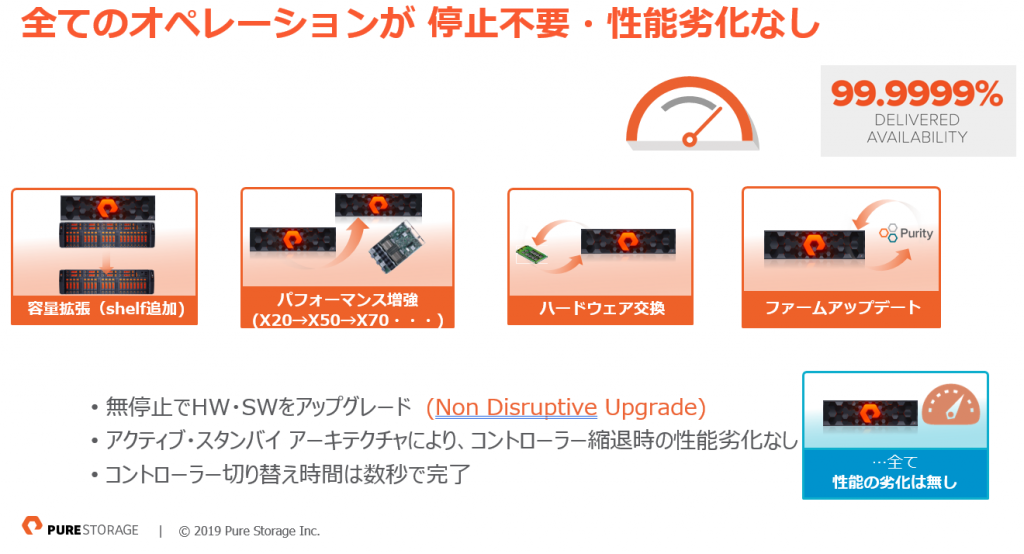

さらに、利用を続ける中で発生するファームウェアの更新、ハードウェアの追加・交換作業においても特徴があります。

1つの筐体内でコントローラが二重化されており、切り替えながら無停止でアップデートできる設計になっていますので、重大なBugがあってもすぐに対処ができます。

出典:ネットワンシステムズ 講演資料

長期的に利用する基盤として、地理的に離れて稼働することができ、暗号化や無停止アップグレード機能を追加コスト無しに利用できるのは非常に大きなメリットではないかと思います。

終わりに

後編ではプレゼンテーションの後半のテーマ「ネットワーク」と「ストレージ」についてご紹介しました。

時間の都合で全体をさっと触れる程度になっておりますので、詳細についてはぜひお問い合せください。

また、今後も日々の活動から旬なトピックを発信していきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。