- ライター:新山 耕司

- ネットワンシステムズに新卒入社し、ビデオ会議システムやチャットツールなどのコラボレーション製品担当として技術の検証/ソリューション開発に従事。その後、働き方改革を実現するために、コラボレーション製品やVDI等を組み合わせたソリューションの企画・検証を行う。現在は業務効率化を実現する製品の調査・検証を行っている。

目次

持続可能なDXはインクルーシブ(包括的)な議論から

最近、DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉を見聞きする機会が増えている。DXの定義はさまざまだが共通して言えることは『デジタルと現実の融合をよりよい方向に変化させること』と言えるだろう。そして、多くの組織がDXを実現するために、情報システム部門だけではなく業務部門や営業部門など、さまざまな部門から人を集めプロジェクト化している。

しかし、バックグラウンドが異なるメンバー同士が、各自の立場での発言をつづけると、お互いに相手に理解されないという想いが蓄積し、相手の気持ちを受け入れるインクルーシブ(包括的)とは程遠い状態になってしまう。人と人の意思疎通ができなければ、議論は進まず結果としてデジタルと現実の融合は実現できないだろう。

そこで、今回は持続可能なDXを実現するインクルーシブな議論の方法として、『シックス・ハット法』と『NCDP』の活用法を一つのアイディアとしてお伝えする。この方法が、読者の方々のお役に立てれば幸だ。

インクルーシブな議論のための『シックス・ハット法』活用案

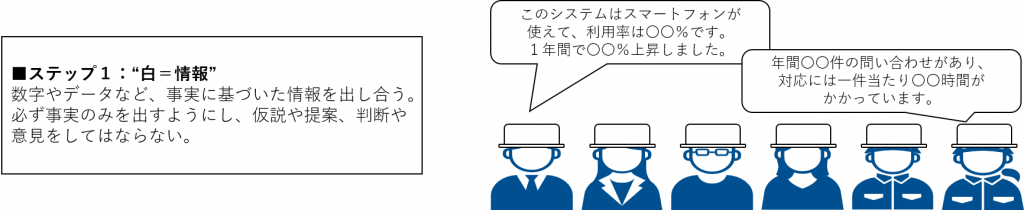

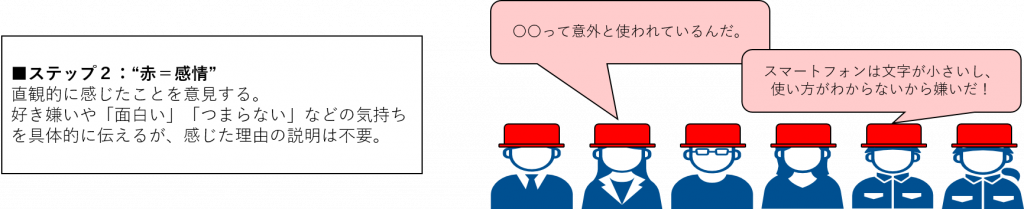

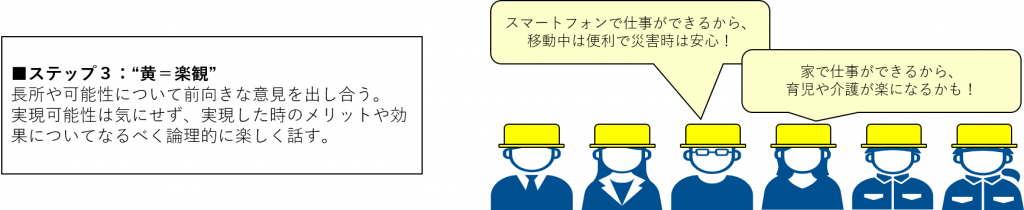

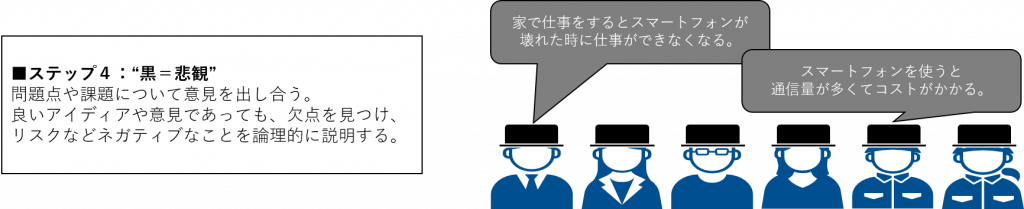

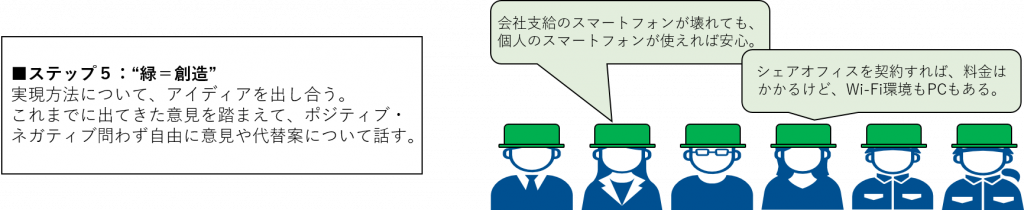

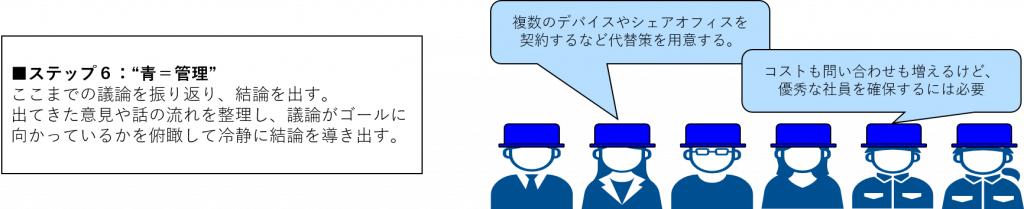

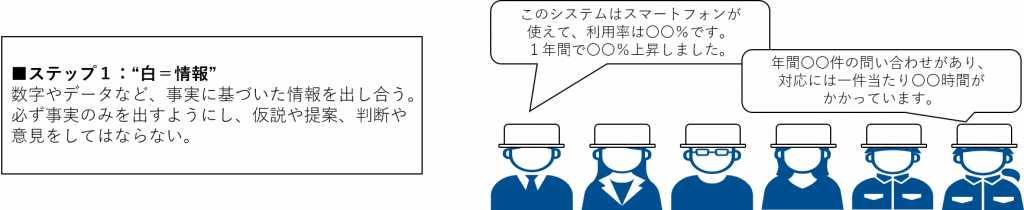

シックス・ハット法は、多様な視点でテーマについて考えることで直観的にアイディアを生み出すフレームワークである。具体的には、一つのテーマに対して参加者全員が同じ色の帽子(白・赤・黄・黒・緑・青)を順番にかぶり、それぞれの色の帽子をかぶった時に決められた視点で議論をするというものだ。

このフレームワークのポイントは、必ず全員がその色に決められた視点で意見を出すということである。程度は違うものの誰でも6色のいずれかに偏った視点で物事を見ていると思うが、この方法を使うと同じ色の帽子をかぶっている時間は全員が同じ視点になっているため、相手の意見に共感しやすくなる。また、いつもと違う視点になることで、一人ひとりが今まで気づかなかったことに気づくことがある。このように、シックス・ハット法を用いることで、バックグラウンドが異なる参加者同士が相手の意見を受け入れやすい状態を作るとともに、ルールを設けることで会議にゲーム感覚が生まれ、会議に『楽しい』という雰囲気が生まれるだろう。

アイディアを形にして議論を加速する『NCDP』活用案

NCDP(No-code development platform=ノーコード デベロップメント プラットフォーム)とは、JavaやPythonなどのプログラミング言語を使用することなく、アプリケーション開発ができるプラットフォームのことをいう。

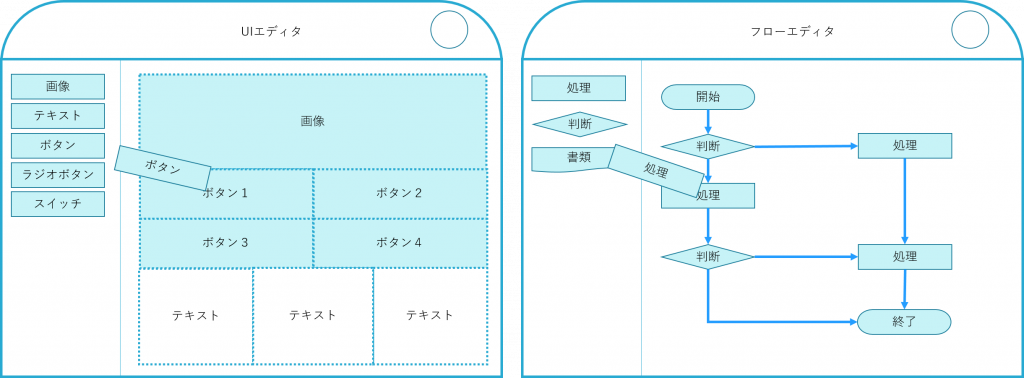

すべてのNCDPに言えることではないが、下記2つの機能を実装していることが多い。

- アプリケーション利用者が操作するポータル画面やデータ入力画面を作る機能 ⇒以降、『UIエディタ』と表現する

- 社内の申請やアラートなど、イベント発生時のワークフローを作る機能 ⇒以降、『フローエディタ』と表現する

UIエディタには、ボタンや色などのデザインだけではなく、ウィジェットという検索やログインなどの機能を小さなパーツ化したものを画面に配置することで、高機能なアプリを簡単に作れるものもある。

フローエディタには、REST APIやSOAP、SSHなどのプロトコルを使用することで他社製品との連携が可能なシステムや、機械学習機能を実装しておりワークフローの自動化やデータ分析が可能なものもある。

NCDPは極端に言うと、UIエディタとフローエディタという二つの機能を組み合わせることで、下記のようなアプリケーションの開発が可能である。

■申請者が申請するインシデント管理システムの場合

- ユーザーは、アプリケーションを起動し、ログインする。

- ユーザーは、申請の件名と詳細を入力する。

- システムは、件名と詳細に含まれるキーワードをもとにナレッジベースやインシデント管理システムなどを自動的に参照する。

- システムは、参照結果をユーザーの代わりに設定項目に入力する。

このようにユーザーの入力作業を削減するシステムのプロトタイプの開発が、アイコンのドラッグアンドドロップや簡単な設定で即座に可能なのだ。商品のライフサイクルが短く、新しい商品を開発するたびにシステムを作り替える必要がある企業や、多品種少量生産する企業に適しているかもしれない。

ただし、NCDPを使ったアプリケーション開発では、プログラミング言語を使った作業は簡略化できても、ユーザインターフェイスのデザインとフローチャートの作成という工程はなくならない。残された二つの工程の課題を解決するために、利用者目線に立てる人間のアイディアと業務フローを熟知した人間の知見が必要になる。

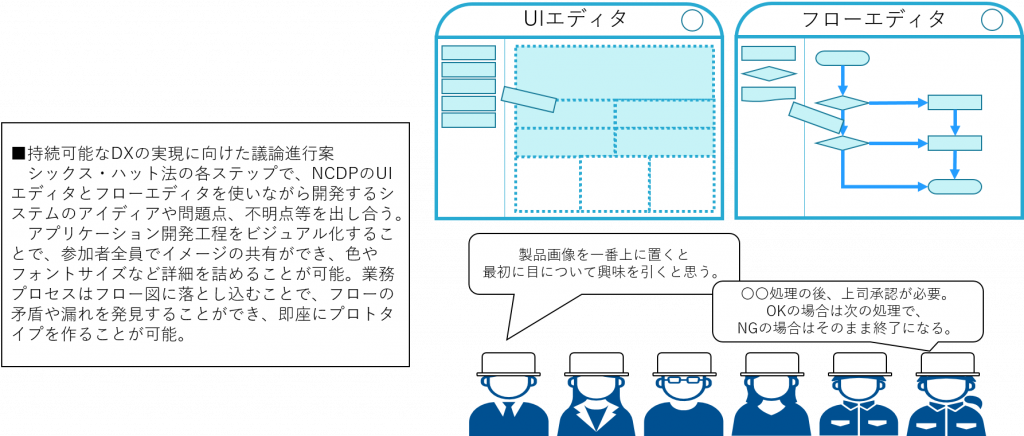

持続可能なDXの実現に向けた議論進行案

ここまで読んでいただいたことで、シックス・ハット法とNCDPの効果については理解していただけたと思う。シックス・ハット法を使えば、プロジェクトメンバー間の議論や意思疎通はスムーズになるだろう。NCDPを使えば、アプリケーション開発工程をビジュアル化しつつ、プロトタイプ開発ができるだろう。

DX実現プロジェクト会議の参加者には、デジタル技術の用語を知らない人もいれば、社内の業務フローについて詳しくない人も多い。そこで、シックス・ハット法を使ってインクルーシブな議論ができる心理状態を作り、NCDPで正確な情報共有と議論の結果を形にする。NCDPのUIエディタとフローエディタを使って実際の利用者画面やワークフロー図に落とし込まれた業務フローをシックス・ハット法のルールに従って議論すれば、認識の不一致による手戻りを最小限に抑えられ、業務フローの把握の漏れや矛盾を早期発見できるだろう。

実際に動くプロトタイプがその場で出来上がれば有意義な時間が過ごせたと満足感があり、参加者全員が共通のゴールに向かっているという一体感も感じるのではないだろうか。そうすれば、作り上げたアプリケーションに愛着を持つようになり、積極的に使い、参加者以外に広めようとし、不具合や改善点が見つかれば参加者が一致団結して乗り越えようとするかもしれない。それこそが持続可能なDXの実現に最も大切なことだと思う。

まとめ

今回はシックス・ハット法やNCDPの有効性について簡単に説明したが、実際は両方を使いこなすには知識と経験が必要になる。たとえば、シックス・ハット法の方法をなぞるだけだと、議論が発散しすぎゴールを見失ってしまったり、時間を使いすぎてしまいかねないため、議論の進行役としてファシリテーターが必要になる。また、NCDPを導入しただけだと、現状の業務システムをNCDPに置き換えただけになってしまうほか、NCDPと他社製品との連携時には連携先システムのAPIや動作に関する知識と経験が必要になるため、アイディアを形にできるスキルを持ったエンジニアが必要になる。

ネットワンシステムズには、さまざまな業界の知識と経験が豊富でファシリテーションもできるコンサルタントや、多種多様な製品の知識と経験、技術を有したエンジニアが多数在籍している。そして、働き方改革2.0 実現に向けて、さまざまな製品とそれを活用する業務フローを社内に導入し、全社員が利用者目線で改善を繰り返している。近々、その成果を持続可能なDXとしてお客様にお届けできるだろう。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。