目次

ここ最近、お客様へ向けてSD-WANを紹介する機会が増えてきています。

CLI好きの私としてはSDN化に伴う脱CLIの流れに少し寂しさを感じつつも、新たなネットワークインフラへの変化に楽しさを感じています。

今回はそもそもSD-WANとはなにか、SD-WANを導入することで何がよくなるのかといった点についてご紹介します。

■そもそもSD-WANとは

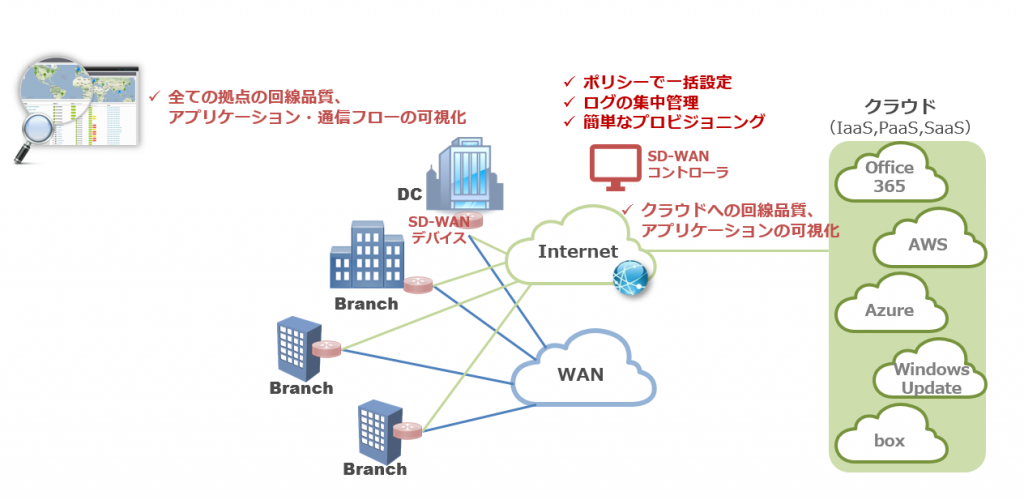

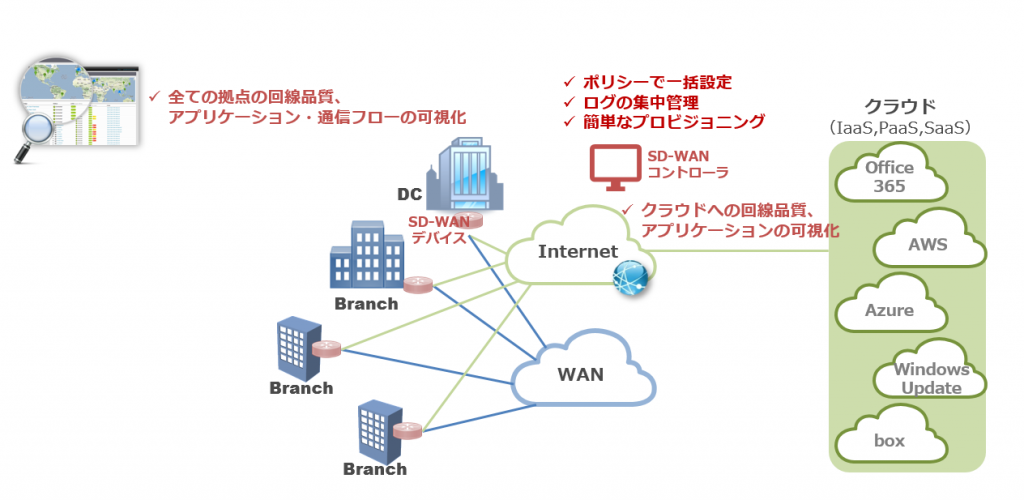

SD-WANとはなにかですが、コントローラから制御可能なWANがSD-WANという認識の方が多いと思います。

イメージとしては間違いないのですが、SD-WANとはなにか、なにができればSD-WANなのかといった具体的な定義をネットワークのオープン化を目指すコミュニティであるONUG(Open Networking User Group)が公開しています。

<SD-WANの10要素>

https://www.onug.net/wp-content/uploads/2015/05/ONUG-SD-WAN-WG-Whitepaper_Final1.pdf

ざっくりまとめると

・コントローラによる一元管理

・複数のWAN回線をアクティブ/アクティブの構成で制御(ハイブリッドWAN)

・アプリケーション識別による可視化と制御

・ゼロタッチプロビジョニングのサポート

・APIの提供

といった要素が主にあります。

SD-WANベンダはこのSD-WANの要素を満たしつつ、各々の強みを持たせた製品を世に出してきています。

■SD-WANを導入するメリット

SD-WANを導入することによるメリットとして大きく3つがあると考えています。

- 簡単かつ素早いネットワークの構築

従来型のネットワークであれば機器のコンフィグノウハウを有したエンジニアがコンフィグを作成し、検証を行った後に全国の拠点に機器を設置しに行く必要がありました。

場合によってはそこからトラブルシュートが始まります。このような流れがSD-WANになると、導入までのプロセスが変わります。Edgeデバイスに対するゼロタッチプロビジョニング機能を用いることで、コントローラ上でネットワーク機器のCLIを意識することなくコンフィグを作成することができ、拠点への設置も専門のエンジニアではなく現地の社員がネットワーク機器の電源を入れ、配線を繋ぐだけで完了するようになります。万が一トラブルが発生したとしてもコントローラが提供するトラブルシューティングの機能を用いることで、簡単に切り分けを行い解決することが可能になります。

- ネットワーク状況の監視、可視化

新しく業務システムを導入した際などにWAN回線の帯域圧迫などからくる通信品質の低下が発生することがあります。そういった時、何が原因で通信品質の低下が発生したのかを特定するためにネットワークの可視化は不可欠な機能となっています。どの時間帯でどういったトラフィックが帯域を圧迫しているのかを把握することで適切な改善、解消手段を選択することが可能になります。試しに帯域の占有率を可視化してみたら実は多くを占めていたのは業務トラフィックではなく動画コンテンツ系のトラフィックだったという話もあります。そういった場合はコストをかけて広帯域の回線に切り替えずともQoSのポリシーを見直すだけで改善させることが可能です。

- 柔軟なトラフィック制御を手軽に実現

企業レベルでのクラウドサービスの導入が受け入れられてきたことによりインターネット向けのトラフィック量が増加傾向にあります。今までのネットワーク構成のように本社やデータセンターに存在するインターネットゲートウェイに外部宛てトラフィックを集中させたままだとルータやファイアウォールの性能上限に当たってしまい通信の遅延やロスが発生しやすくなってしまいます。そうなってしまうと社内システムをオンプレからクラウドに移行したはいいが、システムのレスポンスが悪くなってしまい社員の業務効率低下に繋がりかねません。

そこで昨今注目されているのがクラウドサービス宛ての通信に限定して拠点から直接インターネットへアクセスさせるローカルブレイクアウトです。ローカルブレイクアウトは従来のルータ製品でも実現可能な仕組みでしたがどうしても設定が複雑になってしまいがちでした。SD-WAN製品の多くはクラウドサービス利用を前提として作られているものが多く、ローカルブレイクアウトのための複雑な設定を意識せずに実現できるようになっています。

■最後に

もちろんSD-WANがメリットばかりという訳ではありませんが、システムのオンプレミスからクラウドへの過渡期である現在の状況では、ネットワークを最適化しやすいSD-WAN製品が向いているのではないかと私は考えています。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。